新都区——成都东北边的“人多地广”大区,看起来风光无限。可是你要真说起它那些街道变化,乱得像老成都茶馆里的故事,有点不像寻常城里成长的套路。有人说新都是成都人口最多的区——157万常住人口可不是随便数来的,但得天独厚往往也伴随一身烫手“家务事”。地铁3号线、5号线一开,北组团的“新都”就跟市中心捆得紧了,但其中三条街:大丰、三河场、石板滩,把百年沉浮都藏进了一条条巷子和桥堰。

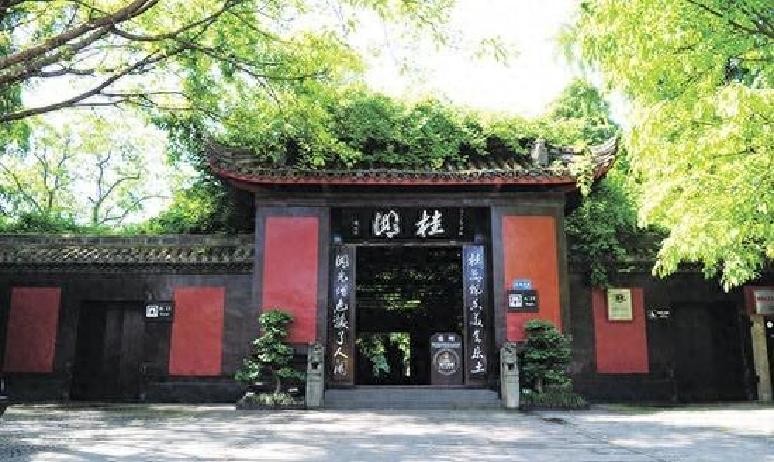

我第一次在新都瞎逛,还是个大一新生。那天满头大汗地钻进桂湖公园,猛一抬头,高楼边淹着碎金荷叶,水塘倒影里头装得下半个城市。可新都不是只有桂湖。要说三个带着烟火气、命运复杂的街道,大丰首当其冲。每次赶集路过大丰街道,总忍不住琢磨:这地方怎么叫“大丰”?难道真跟收成有关?

其实大丰这名字是后来的事。最早这里叫崇义乡,听起来正经八百,乡里一座崇义桥,撑着村子的气象。解放后,村民们忙着建政,满村都在商量着“划村置乡”的事。50年代初,这里归新繁县管,后来又一阵波折。老一辈讲起那个年代,时局就像麻花一样拧巴。1959年,那会儿全国都在试“人民公社”模式,崇义乡升格成“大队”,又一下子冒出来“崇义人民公社”,归六个管理区。变化弯弯绕,乡里人都跟着折腾。

最不寻常还得说那年春天,中央来人调研,毛泽东秘书田家英带了考察队来崇义。说是蹲点,其实就是想看看大伙怎么种地、日子过成啥样。田家英逛完一圈,巧了——那一年庄稼大丰收,气氛好得连队里都觉得新鲜:“崇义”改叫“大丰”,取个吉利名,盼望年年粮满仓。可惜名字能改,风水轮流转,后头的年景没那么顺。

过了一阵,新繁县并进新都,县里换牌子,乡里依旧做人。文革折腾,行政名字说改就改,什么“管理委员会”“革命委员会”,层层叠叠,一茬又一茬。80年代后,队变村,村头巷尾挂上“人民政府”的牌,日子像是缓慢踩了刹车。没几年,又改“大丰镇”。哪年撒乡建镇、哪年设街道,搞得老邻居都认不清家门。其实大丰和金牛区一墙之隔,往南走就是成都主城区。很多年轻人买房选址,宁愿在这里落脚,也不乐意去拥挤的天府大道。

三河场的来头又略有讲究。你说这地名,带着点江湖味儿。三条河:马鞍河、马家碾河、唐家堰河,交织在一起,场镇北口水气氤氲,人来人往,“三河”之名就这么窜出来。清嘉庆十八年才见到“场”字,距今也有两百多年了。三河场的转折多半和水有关,靠着河吃饭,也受着水脾气的折磨。

解放刚过那几年,乡里实打实地建政府、拉协会,人事调动像下棋。成都县撤了,划归新都,后来又吞并几条村,大家眼睛望着乡政府的新牌子。五十年代集体化,三河乡也赶时髦成立公社,管理区、大队分分合合,干部们穿着灰制服,走村串户,到家里动员种田。大伙不懂政策,只知道“又得改户名了”。文革那阵,革委会喊得响,可村里婆婆却念叨,“别管委员叫啥,能扫干净场院才是正经。”

等到八九十年代,改革春风一吹,三河又成镇。后来赶着城镇化,“街道办”来了,镇改街道,三河场步入地铁时代。地铁3号线通到这,有些人白天下城里上班,晚上就回三河场,买菜逛铺,日子一半快节奏,一半还是旧式闲散。这几年三河场的楼盘也冒得快,在这里落户好像总比市中心多了份“喘口气”的余地。

石板滩这个名字听着硬,把门板都敲得响。老辈总说,这玩意儿原叫“仁和里”,一开始图个吉利。后来街市兴旺,改成“仁和场”,但慢慢地,摊贩、赶场人,喜欢在石板滩路面铺石板板,咔咔踩着走,三邑桥下是砂石滩,那水流夹着小石子滚,镇子的名字就从街边生出来了。

五十年代这地方也是乡政府、农会如火如荼。过几年,人还没认熟地名,又成“石板镇”,再后来归新都。公社一来,改叫“高峰人民公社”,名字大气,可不是随便吹水——据说,为了拼产量,干部指挥着“高峰”,都往上赶。恢复石板滩名后,辖区扩成十七个大队,日子不太太平,村民抱怨分区太细,“从前逢年办喜事都是一大家,现在隔壁都认不到人。”

1965年把石板滩镇撤了,风头一过又成“革委会”,队头套帽子,百姓还是在自家屋场种青菜、晒辣椒。80年代一路往后,政府名字换了两三轮,村头队尾倒是少了点折腾。最近这些年,2019年又来一出大的——把石板滩和木兰镇合成石板滩街道,老木兰也算进来。石板滩贴着成渝铁路,每天列车轰隆过,但奇怪的是,这地儿地铁始终不通。有人说8号线规划要延伸过来,但成都的“规划”这玩意儿也是玄学,老石板滩人听多了,也只是乐一乐,不指后几年真的能站在地铁门口买票。

三条街道,说起来呀,都是变幻多端的小世界。名字一天改几个,村民还是不变:稻田秋收、街头小摊、大铁锅炒花椒。大丰人盼着年年大丰收,三河场守着水边生活,石板滩踩着石板圆梦,城里乡下、老队新街,一代代都在寻找一点点踏实。

到了现在,新都区依旧人来人往。有人扎根,有人远走,地铁边的买房小青年和老石板滩晒萝卜干的大娘,住在同一片天底下,生活一头连着成都的心跳,一头还拴着乡村的温存。名字变了,记忆还在。或许几年后,地铁真开到了石板滩;也许再有新政策,乡街名字又翻新。但那些街口的故事,总归像滩水一样流转不息——你问到底变成啥模样?谁又能说得准呢。

还没有评论,来说两句吧...