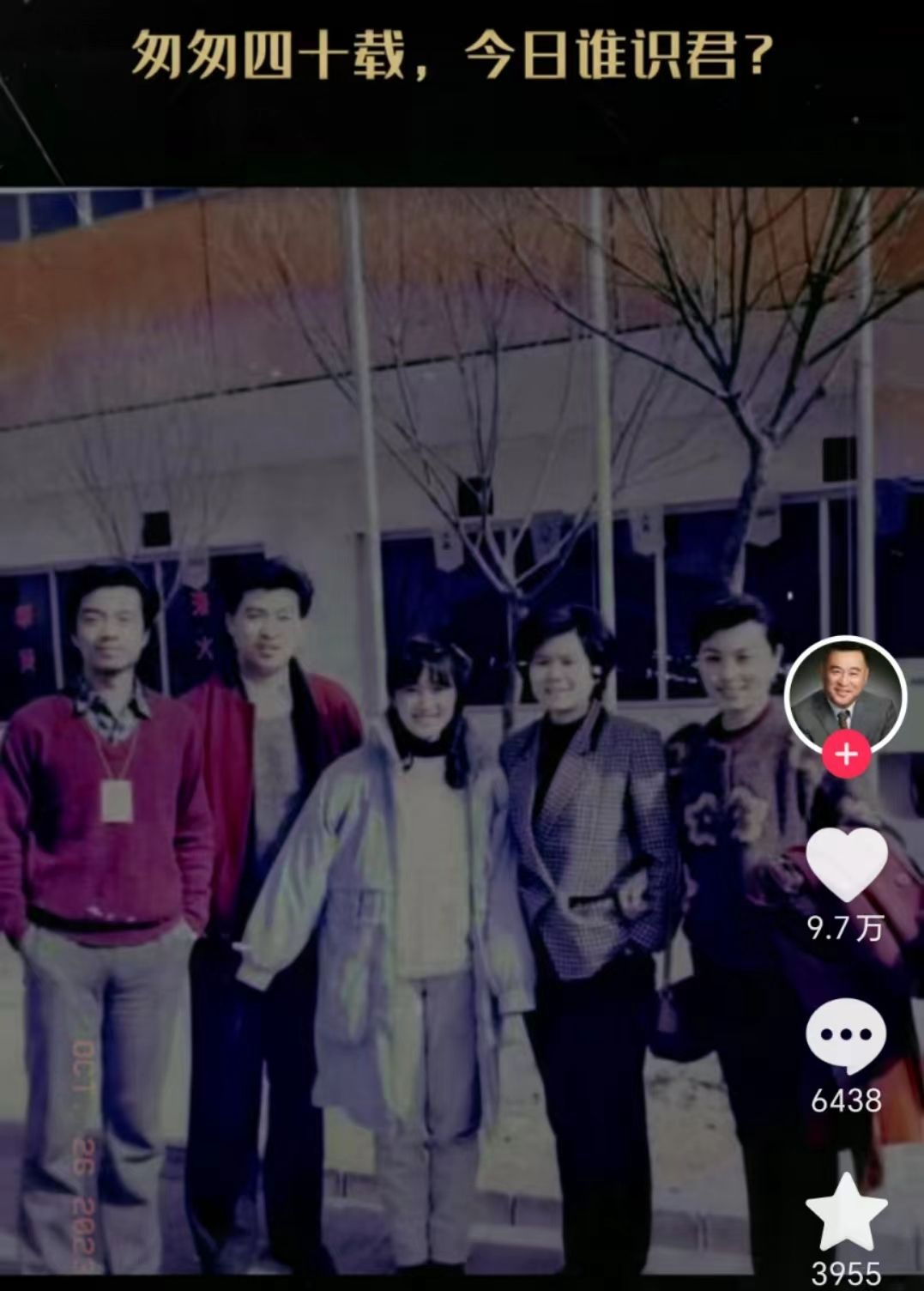

10月26日,张宏民在抖音平台上分享了一个视频,来了一波央视专属的“回忆杀”。

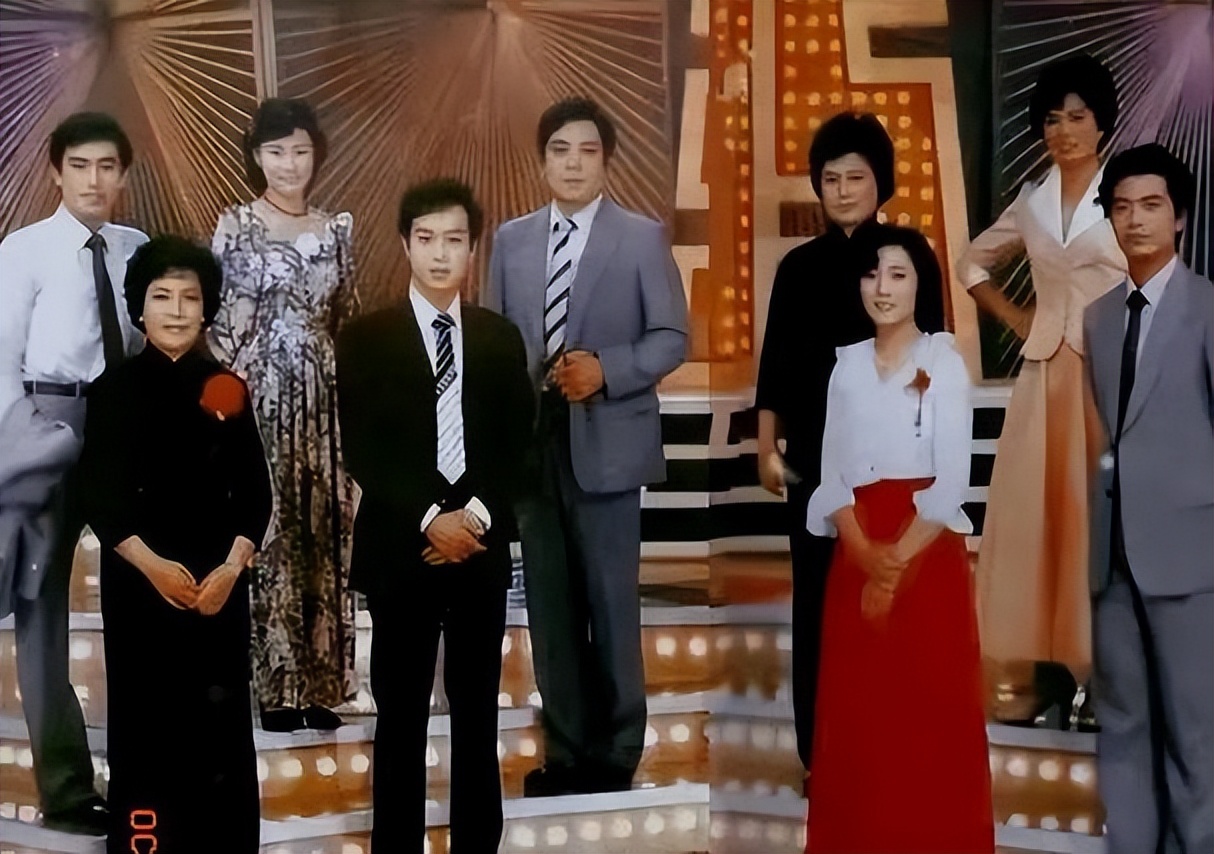

视频中的人物,都是曾经央视的头牌主持人。

看着他们如今苍老的模样,网友们不禁感叹:岁月不饶人。

其中唯一白头发的邢质斌更是让人感慨万千。

作为央视的“骨灰级元老”,邢质斌对《新闻联播》节目的发展起到了至关重要的作用。

可如今她也白发苍颜,光辉岁月从何忆起……

岁月如歌,新闻“情怀”不变

张宏民是何许人也?

他是国民节目《新闻联播》的“老牌”主持人之一。

这条视频,赫然是央视主持“元老”聚首,既有从前的旧照,也有如今故人相聚的新照片。

旧照中的主持人们,有老矣退休的,也有早已驾鹤西去的……

斯人已去,物是人非,时光荏苒,回忆醉人。

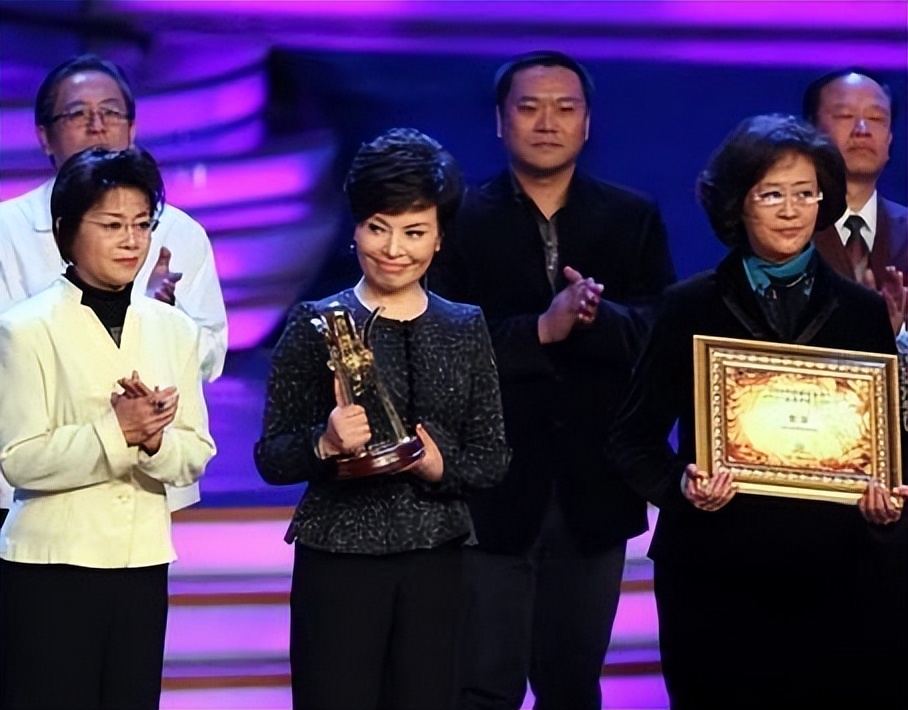

其中讨论度最高的一个人,便是现在中间的邢质斌,前排评论几乎都是她的名字。

她穿着一身红衣,笑容灿烂,看起来精神头还不错,只是头发已经全部花白。

曾经的“央视国嘴”,也逃不过岁月的洗礼。

邢质斌可是《新闻联播》的“骨灰级元老”,也是该节目的第一个女主持人。

《新闻联播》能够成为国民级家喻户晓的新闻节目,她出了不少功劳。

从前的她,大气端庄,自带“国泰安民”的气质。

如今几十年过去,她也变成了白发苍苍的老人。

令网友感叹真的变化好大,真是岁月不饶人!

遥想当年,邢质斌进入央视时才26岁,转眼间,她就步入了古稀之年。

他们在变老,守在电视机前等着看《新闻联播》的观众也在慢慢长大、老去……

说起来,真是无限感慨。

邢质斌初次进入央视台工作是在1973年。

彼时,她还是一个小县城的广播员,负责给村里的人播报每日新闻。

那年,她遇到了自己的贵人。

时任央视科长的宋培福因为工作原因,踏进了这个小村子。

从广播里第一次听到邢质斌的声音,宋培福就感觉如沐春风,声音非常舒服。

饱满的发音、舒缓的腔调,一口标准的普通话就这样走进了他的心里。

他当即在广播站负责人的牵线下,与邢质斌见面,并建议她去央视试音。

邢质斌听了他的建议,抱着“试试看”的心态就上京了。

试音之后,她没抱多少希望,又马不停蹄地回到了小村子里当广播员。

出乎意料的是,没过两天,县里广播站的领导就来通知她,她被调到央视工作了!

邢质斌就这样进入央视工作了几年。

这几年,她也在不断锻炼自己的“口技”,播音水平较以前已有巨大飞跃。

1976年,央视开始试点《新闻联播》的雏形——《全国电视台新闻节目联播》。

两年后,在央台所有人的探索下,《新闻联播》才正式推出。

该节目的播报,一开始采用的是单人播报模式。

女播报员为李娟,男播报员为赵忠祥。

1981年,邢质斌才首次加入《新闻联播》主持队伍,开创了男女双人合作的新模式。

正式开启了《新闻联播》的新时代。

后来,老搭档升职,到了其他的岗位,邢质斌身边的人也换成了罗京。

作为《新闻联播》最初的播音员,她不仅见证了该节目的成长,身边的男搭档也换了一个又一个。

只有她十年如一日,雷打不动地坚守在岗位上,一坐就是33年。

经过多年锤炼,她的播报水平已经炉火纯青。

就算是毫无准备的加急稿件,她也能精准无误地现场口播出来。

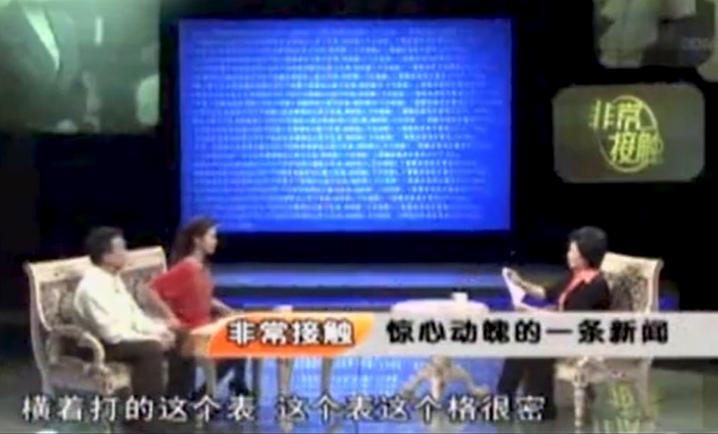

2008年9月,台里突然送来一封国家质检局发来的加急稿件。

报道内容为当时闹得沸沸扬扬的“三鹿奶粉”事件。

因为太过紧急,稿子还是未加工的传真件,字体不但小,行距还特别紧凑。

这份报告上,写着总理亲手批下的“全文发”。

这意味着报告上的每一个字都要一字不漏地播报出来。

邢质斌回忆,当时念的时候真是惊心动魄。

因为字数多,字体小,行与行之间又挨得近,稍一抬头看回去,就容易看串行。

但是新闻播报必须面向观众,不能一味地对着稿子读。

所以她只能一边浅浅抬头,一边迅速定位。

承受着巨大的压力,她毫无失误地完成了这份艰巨的工作。

她那时已经61岁了,还能有这样的反应能力和播报水平,得是多久的沉淀,才能做到。

她能做到这样,绝非一日之功,而是凝练了几十年的心血。

走上播音道路,像是顺其自然,又像是偶然。

成为央视“国嘴”,非一日之功

邢质斌出生在一个还算不错的家庭。

出生后不久,他们家就从河北迁居到了北京。

算是吃上了北京教育的红利,邢质斌从小就接受着不凡的教育。

而且受到环境的影响,从小她说话就有点“京腔”的味道。

高中毕业后,为了顺应时代,她也选择了青年下乡,来到了大兴县的一个村子里工作。

广播站领导看她普通话还不错,就把村里每日的新闻播报委派给她。

既然她接下了这份工作,就要对人民负责。

虽然身在小村庄,但她仍然坚持严以律己。

每天一大早,她就来到村里的空地上练习发声,加强气息和共鸣的技巧,克服气息不足的缺点。

同时,她还会在日常生活中,有意识地控制自己的呼吸,把握播音有急有缓的节奏。

每一次播音,她都气沉丹田,声音铿锵有力地输送出来,普通话圆润饱满。

正是因为她不断日积月累的努力,才能让她成功被宋培福挖掘。

即使是后来进入台里工作,坐稳了“央视一姐”的位置,她也毫不放松对自己的要求。

为了保护嗓子,她几乎很少吃辛辣或者过于甜腻的食物。

百分之一的天赋,加上百分之九十九的努力。

才造就了那个操着一口标准播音腔、自信大气播报新闻的邢质斌。

2007年,邢质斌刚好60岁,已经到了退休的年龄。

但《新闻联播》正在经历主持人换代的新老交替。

新鲜血液还没能迅速成长到可以独当一面的程度。

面对这种状况,她也是看在眼里,急在心里。

为了顺利帮助节目完成主持人的更新换代,她选择暂时留了下来。

对事业的高度重视,让她忽视了自己的健康,也让家庭成了一个被遮蔽的盲点。

在家庭与事业中做出抉择,默默离场

这么多年来,邢质斌始终把主持事业放在第一位,兢兢业业。

为了时刻保持最好的状态,她对自己毫不松懈,时刻紧绷着一根弦。

正是这种“拼命三娘”式的工作,给她的身体带来了很多小毛病。

虽然不是很严重,却长年不休不止,磨人得很。

起初她并不重视身体上的小病,也没有过多关注家人的陪伴。

可一件事情的发生,不仅带给她沉重的打击,还让她大彻大悟——珍惜眼前人。

时间转眼来到了2008年。

那一年,对她的搭档罗京来说,是大喜大悲的一年。

喜事是,北京奥运会前夕,他被选中担任火炬手,负责传递的其中一环。

这无论是对他本人,还是对他的事业,都会带来一个巨大的正面影响。

悲哀的是,他在开幕式不久前的一次常规检查中,被检查出了淋巴癌。

奥运会结束不久,罗京也没有耽误,立马住进了医院里治病。

然而上天并没有眷恋他。

在苦苦治疗一年后,2009年6月5日,罗京的病情突然恶化,抢救无效,宣布去世。

那一年,他才48岁,正处于自己的事业黄金时期。

命运弄人,也是那一年,他获得了迟到的主持界最具含金量的“金话筒奖”。

可惜,他再也不能站在台上领奖了。

罗京的溘然长逝,最受打击的除了他的妻儿,就是他多年的搭档邢质斌。

邢质斌无法想象,先前还精神奕奕的人,竟毫无预兆地得了病,又与这个世界永别。

在罗京的葬礼上,看着泣不成声、一度快要昏厥的罗京妻子,她的思绪也渐渐飘到了别处。

自己对于这几年的身体有感知,确实是大不如前了,搭档的悲痛去世就是一个惨痛的例子。

如果真到了那一天,她的家人也会像这样伤心吧?

她开始反思自己是否太过于轻视过劳对身体的影响,以及忽略家庭的遗憾。

邢质斌与丈夫是初恋,丈夫很宠爱她,也很支持她的事业。

结婚多年,两人一直相濡以沫,恩爱有加。

只是,邢质斌把事业看得比天还重,难免会忽略家庭。

连她生孩子,都只请了不到一个月的假,又匆匆赶回台里播音。

昨日之日不可留,今日之事犹可追。

有些东西是等不起的,她当机立断。

在罗京逝世十几天后,也即6月16日,她最后一次在《新闻联播》出镜完成播音工作。

此后,她便永远退出了央视屏幕,邢质斌的播音时代落幕,彻底地只存在于观众的记忆里。

她虽然还是会关照台里的事务,但重心已经放在了家庭上。

退出屏幕后,她鲜少露面,非常低调,十几年都没什么关于她的信息。

偶尔被人认出,她还带着她的孙子,看起来与普通老人无异,尽享儿孙之乐。

再次回到公众视野引起大规模讨论,便是不久前出现在张宏民的视频里。

结语

时光荏苒,岁月如梭,新闻联播已经走过了无数个春秋,见证了国家的繁荣昌盛。

邢质斌、李瑞英、张宏民等老一辈新闻工作者的辛勤付出,成为我们永远珍藏的记忆。

虽然岁月如歌,但新闻情怀永不改变。

还没有评论,来说两句吧...