一场赴京之行,却如引爆政治炸弹,瞬间撕裂台湾政坛!

当重量级人物现身北京阅兵,绿营如临大敌,怒吼“叛徒”,扬言回台就抓。

这不仅是赴宴,更是对台湾各方政治底色的终极拷问。

蓝营沉默,绿营疯狂,暴露岛内深层危机。

一场关于忠诚与背叛的世纪大戏,正轰然上演。

碰一下就算叛徒

一场看似寻常的赴京之旅,主角是几位在台湾政坛已不算核心的前任官员与学者,目的地是纪念抗战胜利的“九三阅兵”。

这本该是个人选择层面的事,却像一颗投入平静湖面的石子,瞬间在岛内激起了一场政治风暴,成了一次检验各方政治底色的“压力测试”。

事件的核心人物,如前国民党主席洪秀柱、旺旺集团的蔡旺庭以及台大学者苑举正等人,在9月2日左右陆续抵达北京。

他们中的大多数人年事已高,且无现任公职。

然而,他们的抵达,却让台湾的政治空气骤然紧张。

绿营高层的口诛笔伐,支持者的激愤情绪,蓝营内部的尴尬沉默,这一切都指向一个核心问题:为什么几个人的个人行为,会演变成一场牵动两大阵营神经的政治危机?

这背后,到底暴露了台湾社会怎样的结构性困境?

民进党当局的反应快得惊人,而且火力全开。

他们几乎是第一时间就给这次赴京行为贴上了“叛台、违法、可耻”的标签,一套组合拳打得又快又狠,试图将任何与大陆的正面接触都污名化。

陆委会、外交部门等官方机构轮番上阵,言辞激烈地谴责,仿佛这些人不是去参加一场纪念活动,而是去投诚。

紧随其后的便是赤裸裸的法律威胁,官方公开宣称,将依据《两岸条例》对与会者进行处理。

这可不是说说而已,具体的惩罚措施都摆上了台面:要么是高额罚款,要么干脆取消你的退休待遇。

这种毫不掩饰的威吓,就是要杀鸡儆猴,让所有人心生忌惮。

更有甚者,民进党立委邱志伟直接喊出“等洪秀柱回来就抓”的极端言论,将政治异议直接上升到了刑事犯罪的层面。

这种肃杀的气氛,甚至从政坛蔓延到了演艺界,当局警告艺人们,不得“配合大陆宣传”,大有搞人人过关的架势。

随着出席名单不断曝光,民进党当局的焦虑情绪肉眼可见地加剧。

他们扬言要对相关人士采取“个案处理”,实施持续监控。

这背后,是一种简单粗暴的内在逻辑在作祟:“与大陆接触即违法,亲近大陆即背叛”。

这种激烈反应,说到底源于两种深层的恐惧。其一,他们害怕。

害怕“九三阅兵”这个符号会唤醒两岸共同的历史记忆——那个属于整个中华民族的抗战史。

一旦“两岸同属一民族”的情感认同被激活,他们赖以为生的“台独”叙事根基就会动摇。

其二,他们担心。担心岛内有影响力的政治人物出席,会带动一种认同两岸合作的新趋势。

如果这种声音壮大,他们苦心经营多年的“抗中保台”氛围就会被削弱,政治动员能力自然大打折扣。

所以,必须在苗头出现时就用最严厉的手段将其掐灭,将理性的讨论变成一场非黑即白的政治审判。

装傻也是门技术活

当绿营发动铺天盖地的舆论围剿时,本应在抗战历史议题上最有发言权的国民党,却选择了让人大跌眼镜的“切割式”自保。

高层人物集体噤声,官方表态极力撇清关系,仿佛洪秀柱这些人一夜之间成了陌生人。

国民党文传会主委林宽裕的公开声明,成了这次“装傻”策略的范本。

他强调,洪秀柱等人的行为纯属“个人行为”,完全不代表党中央的立场。

党内立委林思铭也赶紧附和,提醒大家洪秀柱早就不再是党主席了,她的所作所为与现在的国民党毫无瓜葛。

更有意思的是,党内那些举足轻重的大佬们,从朱立伦、蒋万安,到卢秀燕、侯友宜,甚至是韩国瑜,全都默契地保持了沉默。

他们似乎商量好了一样,对这件事采取“冷处理”,希望通过不看不听不说,让事件热度自动降下去。

这种回避姿态,清晰地暴露了国民党当下的政治困境。

他们既害怕被绿营扣上“亲中卖台”的大帽子,从而在选举中失分,又不敢彻底得罪大陆,断了自己最后一点政治资本。

在这种左右为难的窘境中,他们选择了最懦弱也最保险的一条路——躲起来。

但这种“装傻”,是要付出代价的。

外界批评的声音直指要害:一个连自己历史都不敢大声言说、连党内不同声音都无法包容的政党,已经失去了灵魂和价值坚守,眼里只剩下短期的选票算计。

事件中,国民党再次错失了两岸议题的话语主动权,也暴露了其早已失去对党内传统“统派”力量的整合与领导能力。

为了自保而牺牲掉代表传统力量的人士,长远来看,非但赢不到尊重,反而会加速自身的分裂与空心化。

当林宽裕试图用陈文茜、郭正亮等人的例子来论证“前任不等于现任”时,更像是一种苍白的辩解,恰恰反衬出他们回避核心问题的本质。

大佬不说话小弟自己上

就在民进党强势定罪、国民党消极回避共同制造出的巨大政治真空中,洪秀柱、吴成典、苑举正这些人的个人行动,反而显得格外突出。

无论外界如何评价他们的动机,客观上,他们的“勇敢抵达”,成为了一种长期被压抑声音的罕见表达。

他们的身份很有代表性,要么是前任官员,要么是学界人士,还有劳动党、统一联盟党这些泛统派小党的代表。

他们在当今的台湾政坛并非主流,却恰恰因此拥有了某种象征意义。

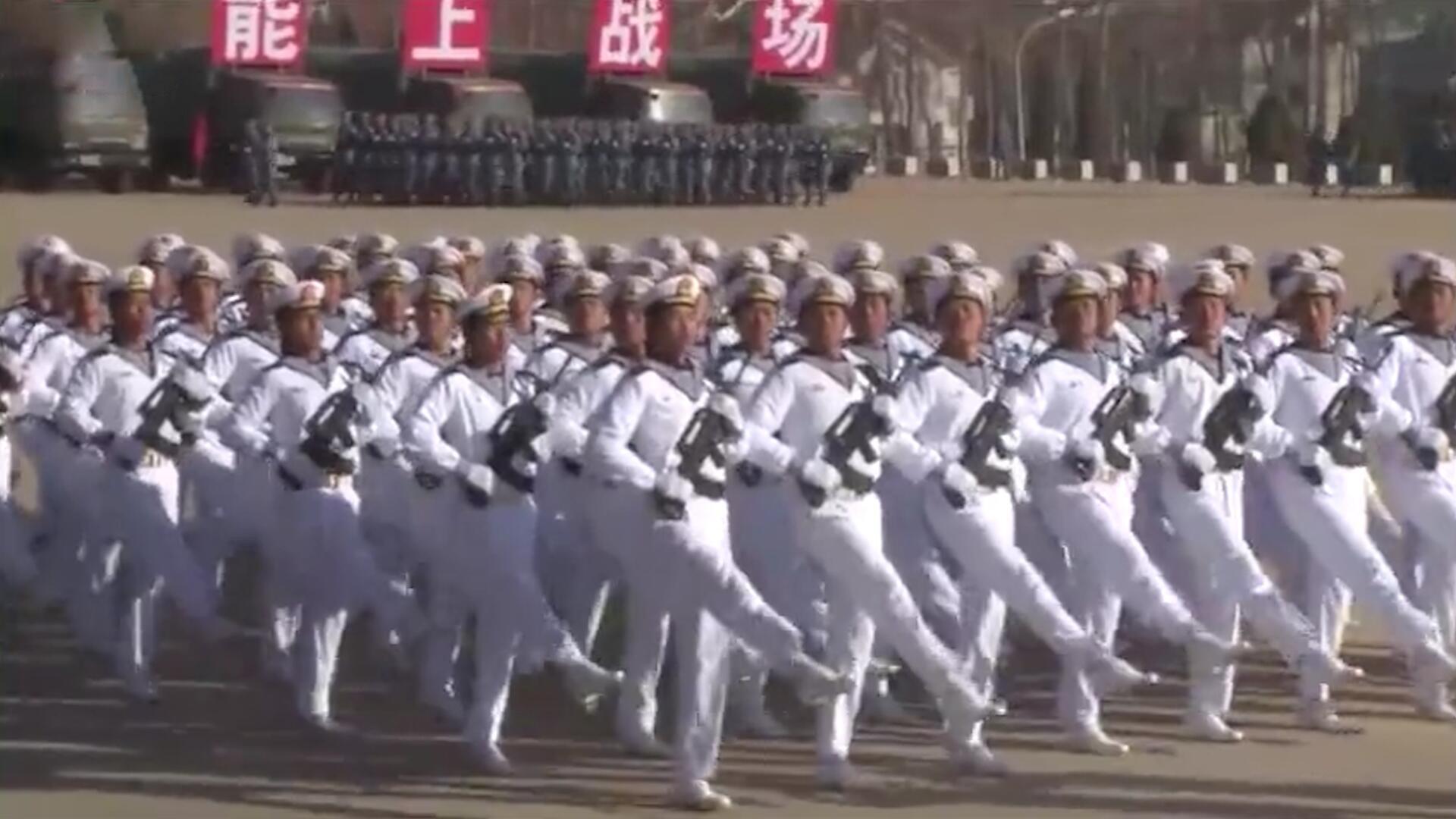

这次事件的核心——“九三阅兵”,本就是纪念中华民族共同抗击日本侵略的伟大胜利。

在那场战争中,国民党军队曾是绝对的主角,从淞沪会战到滇缅远征,留下了不可磨灭的功绩。

从这个历史视角出发,洪秀柱等人的出席,便有了另一重完全不同于“叛台”的解读。

可以说,正是因为两大主流政党,一个不让说,一个不敢说,才让这些以个人身份行事的“非主流”们,成了舞台上最坚定的发声者。

他们的行动,代表了除了对抗之外,两岸关系还存在另一种和平发展的可能性。

他们的选择,也被一些人解读为“不想再装了”的直接表态,是代表一种被长期压抑的、寻求两岸和平发展声音的集中爆发。

而这件事的背景,远不止于岛内政治。前“立委”郭正亮分析,阅兵本身也是大陆向外部势力展示肌肉的窗口。

当远程打击、区域拒止等现代化国防成果被展示出来,实际上是在向美日等国传递明确信号,迫使他们重新评估干预台海问题的巨大成本。

郭正亮甚至预测,特朗普政府很可能将台湾作为与中国大陆谈判的筹码,这将沉重打击赖清德当局“倚美谋独”的幻想。

在这样宏大的地缘政治博弈背景下,洪秀柱等人的行动,就像是在这盘大棋局中,从台湾内部发出的一个微弱却不容忽视的杂音。

结语

一场围绕阅兵的争议,最终如同一面棱镜,折射出台湾社会一场关于自身定位与前途的“大型思辨危机”被主流政党集体搁置的残酷现实。

民进党用“定罪”来巩固内部,通过制造外部敌人来转移内部矛盾。

国民党则用“沉默”来逃避风险,试图在政治光谱的夹缝中求生。

双方的策略看似南辕北辙,实则殊途同归——都巧妙地回避了那个最棘手、最根本的难题。

那个真正的问题——“台湾究竟该如何面对大陆”,就这么被高高挂起,无人问津。

理性的讨论空间被严重挤压,取而代之的是标签化的攻讦和情绪化的动员。

当主流政党都无法或不愿承担起这份历史责任时,那些“以个人名义”出发的行动,就成了一面刺眼的镜子,照见了整个政治结构的失衡与脆弱。

人们不禁要问,如果连这种微弱的个人声音最终都消失殆尽,那么,谁还敢去认真地讨论两岸的未来?

参考资料:

中国台湾教授受邀参加九三阅兵,自曝兴奋到睡不着觉……

还没有评论,来说两句吧...