国内新闻与媒体应用流量初显“紧迫感”,AI平台大涨754%

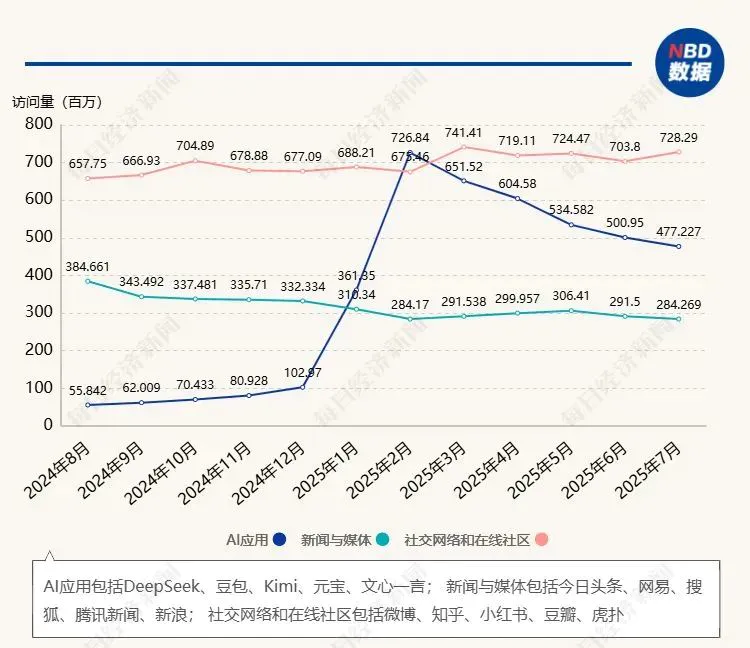

国内市场,尽管百度等应用也陆续上线了类似AI摘要的功能,但整体流量数据尚未出现海外那般剧烈的波动。不过,新闻媒体的流量处境已开始显现“紧迫感”。每经记者查询SimilarWeb数据发现,截至2025年7月,国内五大新闻与媒体应用的月度网页访问量对比2024年8月从约3.8亿下跌至2.8亿,共计下跌一亿左右,跌幅约26.1%。

中国互联网络信息中心第56次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,2024年12月至2025年6月期间,网络新闻应用的用户规模已从8.11亿人下降至8.0488亿人,网民使用率从73.2%下降至71.7%。国内五个知名社交网络和在线社区平台2025年7月的月度网页访问量仅比2024年8月增长7000万,约10.7%。

与此同时,国内AI平台的流量却急剧上升。SimilarWeb数据显示,过去一年(2024年8月~2025年7月),中国五大AI网页端应用的总月度网页访问量上涨了约4.2亿,约754%。在冰火两重天的局面下,国内内容创作者更多抱着“观望和试探”的态度。

网页月度访问量数据来源:SimilarWeb

一位专职游戏博主向每经记者表示,AI目前难以替代他们的工作,因为游戏攻略时效性极强,AI难以精准区分对应版本的攻略信息。此外,他的主要收入是靠商单,目前收入并未受到影响。该博主直言:“AI想偷就偷,反正都是三个月后就统统作废的东西。”

而经常在网络上分享开源教程的微信公众号“小林coding”的作者小林则认为,他目前没法识别AI是否有爬取他的教程。不过相较于AI引用他的内容不署名产生的失落感,他更多感受到的是一种“认同感”,因为这表明他的教程是被AI认可的,并且还能通过AI影响更多的人。

对于流量方面的负面影响,小林表示可能有一点,但不是特别明显。“因为大部分人其实可能用不好AI,所以自媒体的内容还是被很多读者每日学习和阅读。”

此外,小林还认为,自媒体的内容不光是单纯回答问题,更是一个系统性学习的方式,其中也包含了与作者互动的情绪价值。而这些是AI替代不了的。

维权还是合作?AI时代下内容机构的“流量博弈”

在流量被“蚕食”的严峻背景下,内容创作者和新闻机构纷纷拿起法律武器,维护自身权益。

海外市场,诉讼浪潮此起彼伏。2024年10月,道琼斯公司与《纽约邮报》将AI搜索初创公司Perplexity告上法庭。诉状直指Perplexity未经许可大规模复制新闻报道,构建了包含数万篇文章的数据库,导致用户无需点击原始网站即可完整查阅报道,严重侵害了新闻出版商的流量与收入。诉讼要求法院禁止Perplexity使用相关内容,并销毁其数据库。

与此类似,《纽约时报》则将矛头直接指向OpenAI和微软。2023年12月,《纽约时报》在曼哈顿联邦法院提起诉讼,指控两家公司“系统性盗用”数百万篇时报文章,训练其大模型并在产品中未经许可展示结果,要求“数十亿美元”赔偿。诉讼文件中还展示了ChatGPT输出时报付费内容原文段落的截图,作为“铁证如山”的侵权证据。

然而,《纽约时报》并未完全拒绝与科技巨头的合作。2025年春季,它与亚马逊达成协议,允许后者使用《纽约时报》相关内容。同一时期,新闻集团(News Corp)与OpenAI签署多年授权协议,《金融时报》也向ChatGPT开放其新闻摘要。这种“诉讼与合作并行”的局面,折射出传统媒体在AI时代的尴尬处境:既要维护版权与流量,又不得不在潜在的新分发体系中占据一席之地。

在国内,类似的摩擦也已浮现。2024年8月,知网向AI搜索初创公司秘塔发送了一封长达28页的侵权告知函,指控其未经授权使用知网数据库中的文献内容。最终,秘塔选择“妥协”,宣布不再收录知网文献的题录与摘要数据。

监管层面,此前已明确划定原则性底线。根据2023年8月施行的《生成式人工智能服务管理暂行办法》,AI服务提供商在训练数据处理时,不得侵犯他人知识产权。然而,这一规定更多停留在“框架层面”,对于AI搜索生成内容是否构成复制、改编,仍缺乏细化的“司法指引”。

腾讯研究院法律研究中心主任朱开鑫和腾讯研究院助理研究员金佳玥在题为《检索增强生成(RAG)的版权新关注》的文章中表示,大模型输出的内容可能侵犯复制权、改编权及信息网络传播权等。

他们以《北京高级人民法院侵害著作权案件审理指南》为参考指出:“未经许可在被诉侵权作品中使用原作品表达但未形成新作品的,属于复制行为;若形成新作品,则属改编。”他们进一步强调,如果生成整合输出的内容,在重构原作品表达的基础上,也具备了独创性的新表达,则构成版权侵权。

然而,AI带来的并非只有冲击。若能妥善解决版权与署名问题,生成式软件同样可能成为创作者的“新机遇”。例如,AI可以帮助小型出版者提升分发效率,让内容跨越语言障碍触及更广泛的读者群;对个人博主而言,AI助手也可能成为内容创作、剪辑和推广的“增效工具”。但前提仍然是明确的规则与可持续的“分成机制”,否则创作者难以在这场技术浪潮中安心投入。

还没有评论,来说两句吧...