近日,多所大学举办了新生家长会,引发网友热议。

8月26日下午,上海交通大学溥渊未来技术学院举行2025级新生家长会,百余名新生家长通过线下或线上方式参会;同日,上海交大医学院本科生新生家长会举行,医学院各专业宣讲会后在13间教室同时开展;8月30日晚,同济大学举行校长与家长见面暨2025级新生信息发布会……在全国范围内,北京大学、浙江大学、中山大学等多所高校的相关学院也在本月陆续召开了新生家长会。

这场“象牙塔”里的特殊聚会,在家长、学生和网友中掀起了一场关于“成长边界”与“家校责任”的大讨论。

肯定

更加了解孩子的专业属性

近日,不少大学新生家长分享了参加家长会的经历,钱女士一家专程赶到上海参加了活动。

8月26日下午1点半,她和丈夫准时坐在上海交大医学院“投身医学事业,建设健康中国”主题家长会的会场里,和百余名新生家长一起,听学院院长讲述从1952年建院至今的发展历程,以及一体化培养模式的细节。“一开始女儿说‘家长会自愿参加’时,我还嘀咕‘大学怎么还搞这一套’,但女儿说‘你们去听听肯定有收获’。”钱女士笑着说。

这场学院层面的家长会持续了两个小时,随后家长们又分散到不同专业的教室,参加更细化的系部家长会。在临床医学系的教室里,钱女士见识了家长们的“专业提问”:“孩子要是走直博路线,毕业时论文要求是什么级别?”“附属医院的实习名额怎么分配?”“未来进三甲医院,除了学历还看重哪些能力?”坐在她旁边的一位父亲甚至掏出平板电脑,对着屏幕里的“医学专业就业趋势图”和老师交流。

“我丈夫听得比孩子当年开高中家长会还认真,记了满满三页纸,还拍了PPT发到我们家的微信群里。”钱女士说,最让她触动的是学院党委副书记提到的“心理适应”问题——“很多孩子高中时是班里的尖子生,到了大学可能排名靠后,容易产生落差,这时候需要家长多理解、少施压。”这句话让钱女士瞬间改变了最初的想法:“以前觉得大学就是孩子自己的事,现在才明白,家校配合不是到高中就结束了,而是换了一种方式。”

和钱女士一样,不少线下参会的家长都带着“笔记本+手机”双重记录工具。上海交大溥渊未来技术学院的一位学生家长接受媒体采访时表示,他特意从苏州赶过来,“孩子学的是人工智能,我们当家长的完全不懂,听老师讲专业培养方案、校企合作项目,能帮孩子一起分析未来方向,这趟没白来。”而在线上分会场,还有家长在聊天框里实时提问,工作人员统计显示,两场家长会累计收到家长提问超过200条。

质疑

远途奔波是否物超所值

大学家长会的热闹场景,并未得到所有人的认可。市民曹女士的儿子明年就要参加高考,目标院校是黑龙江的一所高校。“如果到时候学校开家长会,我肯定不会去。”她的态度很明确,“家长这个身份,更多是针对未成年人,大学生都是18岁以上的成年人了,开家长会是不是默认他们还没‘长大’?”

曹女士的质疑戳中了不少人的痛点。她算了一笔账:“从济南到哈尔滨,一家人来回的机票、住宿费至少要大几千块,还得请假两天,这成本对普通家庭来说不算低。”更让她担心的是,家长会的“性价比”:“如果只是念一遍学校规章、专业介绍,这些内容网上都能查到,何必让家长跑一趟?”她认为,大学应该培养学生的独立能力,“孩子自己能搞定报到、选课,为什么还要家长来听‘家长会’?这反而会让他们产生依赖心理。”

网友的讨论也呈现出明显分歧。在某社交平台“大学该不该开家长会”的话题下,点赞量最高的一条评论是:“我当年上大学是自己扛着行李坐火车去的,父母连学校门都没见过,现在的孩子难道退化了?”还有网友调侃:“下一步是不是要搞‘大学家长群’,老师每天发作业打卡?这是‘高中化’的延伸吧。”

甚至有部分大学生对家长会持抵触态度。上海某高校大二学生李同学说:“去年我们学院开新生家长会时,我特意让父母别来。”他觉得家长会让自己很“尴尬”:“好像我还是需要被监督的小孩,连选专业、规划未来都做不了主。”他身边不少同学也认为,家长过度参与大学事务,会影响个人独立成长,“比如有的家长还会给辅导员打电话问‘孩子有没有按时上课’,这也太没必要了。”

事实上,为了满足部分家长的需求,一些高校不仅开家长会,还更进一步,探索设置大学家委会。

变迁

从“独自报到”到“全家托举”

“现在的大学家长会,其实是时代发展的产物。”48岁的杜先生对此有深刻体会。1996年,他从青岛下辖县的农村考上山东大学,“当时家里条件不好,从村里到济南要先坐拖拉机到县城,再转长途汽车,最后坐火车,路费要花掉父母半个月的工资。”他至今记得,自己扛着一个装着被褥和衣服的大帆布包,独自踏上求学路,“父母连济南的火车站都没去过,更别说参加家长会了。”

但去年女儿考上西安的一所大学时,情况完全不同。杜先生和妻子提前一周就订好了高铁票,带着女儿先在西安玩了三天,“兵马俑、大雁塔都逛了,顺便熟悉了学校周边的环境。”女儿的行李通过快递寄到学校,被褥、日用品则在网上下单直接送到宿舍,“全程没怎么费力,比我当年轻松太多了。”

在杜先生看来,交通和经济条件的改善,为大学开家长会提供了基础。“以前跨省上学是‘千里迢迢’,现在高铁四通八达,从济南到西安也就5个小时,家长送孩子上学、参加家长会都很方便。不像我们当年,路费是一笔沉重的负担。”

更重要的是,新一代家长的教育观念也在转变。“我们这代父母和孩子的共同话题更多,愿意去了解他们的专业、学校生活。”杜先生说,他身边不少朋友都参加了孩子的大学家长会,“不是为了‘监督’,而是为了‘托举’。比如知道孩子学的专业需要考哪些证书、未来就业方向有哪些,能帮他们提前做准备,这比瞎操心有用多了。”上海某高校的一位教师表示,现在的家长对孩子教育的参与度远高于以往。她认为,家长的积极参与,也让学校能更全面地了解学生需求,“比如有家长提到希望学校多开展心理健康讲座,我们已经把这个建议纳入了新生培养计划。”

思考

要让家长会开得“值得去”

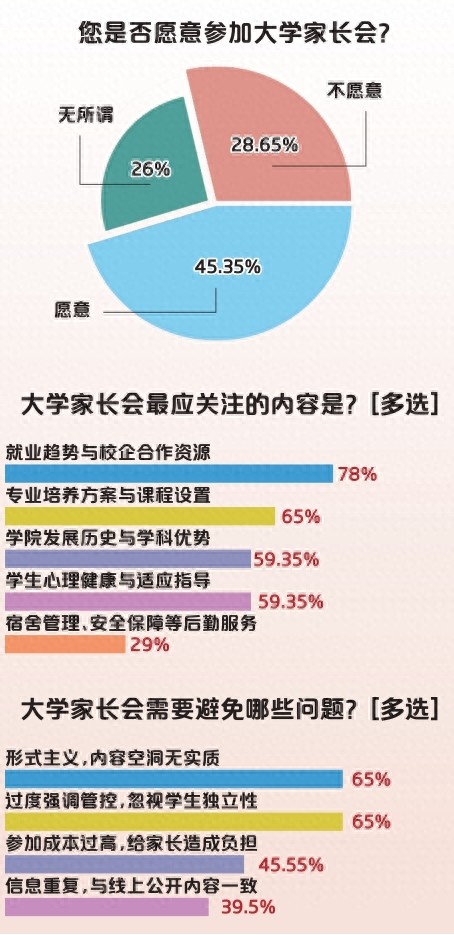

尽管大学家长会得到了不少家长的认可,但如何避免形式主义、把握“家校边界”,成为了大家关注的焦点。

“建立家长联系群,定期反馈学生表现?这不是中小学才做的事吗?”北京某高校大二学生罗同学看到某学院的家长会方案后,感到很不解。她告诉记者,身边同学普遍担心,大学家长会会让家长过度介入学生生活,“比如有的同学想转专业,但家长不同意,如果学校还定期向家长‘汇报’学生情况,只会让矛盾更突出。”罗同学认为,大学的核心是培养学生的独立能力,“家长会可以开,但不能把中小学的‘监督模式’照搬过来,应该更多地聚焦于‘指导’而非‘管控’。”

网友@清风的观点获得了很多人认同:“大学家长会应该‘言之有物’,别讲些网上能查到的套话。可以邀请毕业生家长分享经验,或者请行业专家分析就业趋势,这样才值得家长花时间来参加。”还有网友建议,家长会可以采用“线上+线下”结合的方式,为外地家长减少成本,“比如线下开主要会议,线上开放提问通道,这样既保证了沟通效果,又兼顾了便利性。”

有教育专家认为,大学开家长会本身无可厚非,但需要明确“定位”。“大学阶段的家校关系,应该是‘合作式’而非‘主导式’。学校的责任是向家长介绍培养方案、提供咨询服务,而家长的角色是引导孩子自主规划,不是替孩子做决定。”专家建议,高校在召开家长会前,应该充分征求学生和家长的意见,“比如问问家长最想了解什么内容、学生是否愿意家长参加,避免‘一刀切’。”

对于“大学高中化”的质疑,有观点认为需要客观看待,关键在于是否尊重学生的独立性,高校也要避免将家长会变成“政绩工程”,如果只是为了拍照宣传,没有实际内容,反而会让家长反感。

这场关于大学家长会的讨论,本质上是时代变迁下家校关系的一次重新审视。无论是支持还是质疑,核心都指向同一个目标:让大学生在学校和家庭的共同助力下,更好地成长为独立、负责任的成年人。未来,如何让大学家长会真正发挥作用,避免走偏,还需要高校、家长和学生共同探索。

受访者刘女士

我有两个孩子,如果今后他们所在的学校要开家长会,我不会选择去现场参加。首先我认为大学生已经是成年人了,他们有能力规划自己的大学生活,家长不应该过度干预。其次学校可以灵活一些,拓展多种方式,比如线上、官网、短视频平台等让家长了解到所需的信息。

受访者郭女士

我觉得大学开家长会,究竟会不会影响孩子的独立性,其实主要取决于孩子自身的个性和能力。在大学家长会上,我会更希望听到关于孩子专业相关的内容,比如毕业后如何有更好的就业、学校是否有实习机会。希望这类家长会能多一些干货、少一些套话,让家长的奔波物有所值。

受访者刘先生

大学生已经是成年人了,开家长会我认为意义不大,如果家长总觉得孩子还没有长大,就更应该让他们独立面对大学生活,而不是继续照顾,这样更不理于他们的独立成长。而且对于一些不那么富裕的家庭来说,去外地参加家长会可能会有经济上的压力,这也是很多学校需要考虑的。

微观点

别把大学生不当成年人

红网

在这个问题上,很多文章看似客观理性,实则其论述重心大多放在高校与家长立场,对学生视角的关照却有所缺失。要知道,这场家长会的核心是围绕学生开展的。但吊诡的是,有谁真的去问过学生的感受了吗?或是说,绝大多数持“理中客”态度的人都经历过学生阶段,真的有代入过一个成年大学生还要喊家长开家长会的感受吗?这不禁让人想起郭德纲的一段相声,“35岁以上的小朋友,请在父母陪同下观看”。如今看来,这类略带幽默的表述,竟也与现实中的场景形成了微妙呼应。

此外,以投资成本视角看待大学“高中化”教育也有待商榷。持这类观点的人过于乐观地高估了家长介入的有效性。个体成长是一个周期性过程,而且个体的主观能动性无法被外部干预轻易替代,家长即便得知了孩子在学校存在一些问题,就算是其中一些在介入后有所改变,也大多是因自身的醒悟。因此,所谓尽职的高校服务和家长配合,究其实就是投入更多精力“盯防”,以防学生行为不当造成不良影响。

再则,若学生自身缺乏成长动力,大学“高中化”的教育模式也只能培养出被动服从的“乖学生”,而非有独立思想的成年人。退一步讲,家长和学校未能充分重视大学生的感受,也未过多关注他们是否能形成独立思想,但对学生本人而言,这份独立与自主至关重要,对整个社会的人才培养而言,同样不可或缺。

大学召开家长会关键是为何而开

中国青年报

会议的实际效果究竟如何尚有待观望,但是其背后蕴含的价值导向却值得肯定:家长会不再聚焦应试,而是聚焦大学生成长与平等沟通。学校通过介绍大学培养理念与培养方案,让家长对子女的人生阶段有更全面的了解,并借此引导家长革新沟通方式,提供更加自由、更具边界感的家庭氛围。这本质上是一种理念上的创新,也有助于厘清部分家长的认知误区,构建更为科学的教育模式。

长期以来,很多家长都对大学教育与生活模式存在众多误区。一方面,部分家长认为,孩子进入大学后即已经独立,无需频繁关注,因而完全“放养”。另一方面,部分家长依旧延续高中时期的监管模式,对子女干预过于频繁。这种要么过度放任、要么过度干预的做法,都不契合大学阶段的培育特点,无助于子女真正的成长。一些高校举办新生家长会,传递出一个鲜明信号:大学新阶段需要更加科学、理性的家校互动模式。

家长会归根结底是家校沟通与衔接的枢纽,其形式和内核需要根据学生所处的成长阶段具体调整。高校召开家长会,还是要真正搭建起科学、理性的家校协同管理模式,助力大学生更好地成长。

还没有评论,来说两句吧...