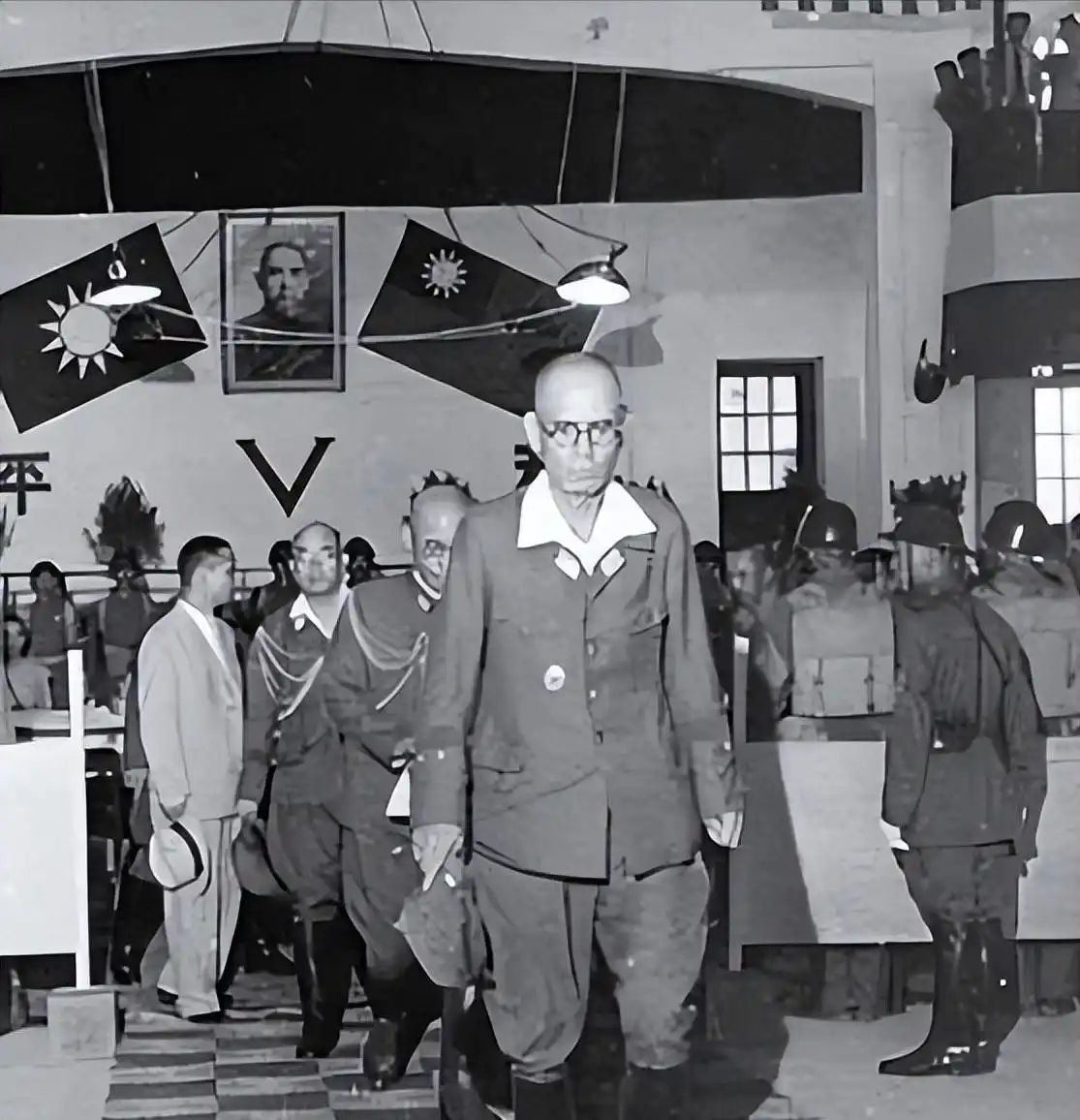

五万字,改变了一场战争!1938年一篇理论文章,不是新闻稿,也不是小说,却在枪林弹雨的抗日战场上引发了从高层到民间的大讨论。蒋介石都感叹过这本“理论书”的战略眼光,白崇禧推荐,罗斯福点赞,连斯大林都收藏。这不是说着玩的,毛泽东亲自写下的《论持久战》,成了当年中国抗战前线和后方军民心头的“定心丸”。,这样一部理论著作,怎么就能穿透现实、翻转战局?它到底神在哪儿?

战争年代,观点就像炸药桶,一点火星就能引爆。那个时候,有些人觉得“亡国灭种”是大势所趋,快打快结束只能是惨败;有人则猛喊“中国必胜”,但说起来没底气。不过毛泽东偏偏就跟大家唱反调。他不但不信“速战速赢”,还很认真地讲“打持久战才有戏”,有理有据地分析了整个战争的走势。有人说这是空谈理论,哪有那么乐观?但有意思的是,不管是国民党的将领还是共产党内部,甚至是美国英国这些外人,全都对这“持久战论”产生了极大的兴趣和争议。那年初,大家真把命悬一线,消息一出来,军队干部都往家带文章,老百姓嘴里也开始琢磨这些战略新词。可这理论到底靠谱吗?会不会只是政治口号?

要搞懂这本书的影响,得像剥洋葱一样,一层层扒开看。最外层是战争形势:1938年,中国抗日军队打得特别艰难,武器不如人,经济落后,前线处处告急。社会上“速战速决无望”“我们完了”的情绪蔓延开来,很多人灰心丧气。但毛泽东却说,别慌,中国反败为胜有三板斧:第一阶段是扛住压力,战略防御;第二阶段与敌人胶着,比耗耐力;第三阶段就是反攻,把主动权拉回来。他用“以空间换时间”做比方:宁愿丢掉城市和土地,也要保住主力和根据地,一如打麻将没好牌,得先守局,慢慢攒大钱。各路观点很快冒出来:共产党人认为这是科学分析,但有些国民党高层却怀疑“能撑几年?”地方百姓则更质朴,想着“只要赢就好,咋打都行”。这里面有一条线,你不仔细想还真琢磨不透。

一时间,好像舆论都被这句话“持久才能胜利”给镇住了,左一句“中国必胜”,右一句“耐力才是王道”,军政高层互相转发讨论,群众会议上都成了必讲内容。看着信息流转不停,仿佛人人都明白了长远之道。但事情哪有那么简单?反对声音没少,尤其是在战斗最吃紧的地方。有人吐槽:“哪有那么久?国家再拖下去经济受不了。”还有人觉得,“放弃城市换时间,百姓受苦,主力能不能保住都是问题。”日本方面也不傻,起初觉得中国撑不过三年,把“持久战”理论当敌人吹牛,但慢慢发现,中国的游击队和根据地真就在野外、农村、山区越打越多。表面上大家都说持久,但实际上,不少人怀疑“真能拖住侵略者?”这些疑问,在表面的平静下悄悄发酵。

就在大家以为方案已定,持久就是胜利时,战场形势突然来了个逆转。1939、1940年,日军开始卡壳,不能像之前那样一路扫荡,各路抗日根据地越打越有钱、越打越壮。日本媒体开始改了口气,承认抗战可能变“拉锯战”,甚至在东京《朝日新闻》上发社论,说“日军陷入持久泥潭”。更让人掉下巴的是,日本军方开始秘密研究《论持久战》,从高层到情报人员,翻译、解析,中国人的战略思想竟成了敌人头疼的课本。前面那句“以空间换时间”,导致日军花费巨资、兵力,却占不下中国的乡村。毛泽东的理论不但没有被实际打脸,反倒被对方证明“人海战术+游击队真能管用”。这时候,老百姓突然发现,自己能参与战争,游击队也能出奇制胜。曾经的质疑声音,被现实打得啪啪响。

但持久战不是一味拖延也能赢。到1943、1944年,打仗越来越苦:经济紧张,物资匮乏,后方压力大。日本虽然被拖住,但中国各抗日根据地也有分歧:有的主张主动进攻,有的主张继续隐忍;国民党和共产党在战略协调上也存在隔阂。日本军方更是开始反推,研究怎么破解中国的持久战略,甚至组织情报员专门调查根据地生活,有学者写出几百页的《中国抗战力调查报告》。持久战理论此时看似已被各方接受,但谁也不敢保证最后一定胜利。内部出现新困难:游击队想扩张,但缺物资,老百姓盼快点结束;国民党有时想速决,但怕落入“速战即败”的陷阱。分歧加深,持久意味着代价,也意味着考验,战火中的中国,谁也不敢拍胸脯说赢定了。

《论持久战》成了抗战年代的“砖头书”,哪儿有人打架,哪儿就能抄出几段大道理。正反两方谁都不闲着:支持的说这是神兵利器,反对的嫌它太乐观。其实理论再高明,能不能变成实际战果,还得看人怎么干。光靠喊持久,还不如百姓多种粮,游击队能打野战,机关干部能节省口粮。在这本书里讲的耐力和信心泡汤了的话,顶多是好看的习题本。还有人说这书把“兵民合一”吹上天,好像只要拉起队伍就能赢,可兵民能合一,也是得挨饿,扛困,熬到最后。真要一夸到底,《论持久战》最强的地方不是能让人打胜仗,而是给大家找了一个讲道理、压心慌的法宝。试问那些说“理论就是全部”的人,要是没有老百姓种地、前线拼命,再会讲持久也只能是白纸黑字。理论固然重要,但决胜要靠真枪实弹和人心团结,光靠书本顶多是嘴上输赢。

真有一本“战略指南”,能让一个国家从濒临灭亡到最终胜利?有的人信得死死的,说毛泽东《论持久战》就是抗战“转运珠”,有的人却觉得,打仗不靠空谈,真正的力量在穷人和娃娃的泥巴手里。日本军方都在最后阶段翻译研究这本书,难道直到正义胜利还靠理论“点石成金”?你怎么看:抗战的关键,是领导人高屋建瓴的理论指导,还是百姓前线血汗拼出来的实打实胜利?你更相信书本还是相信民众自己的抉择?是不是那句“兵民合一”真的有魔力?欢迎甩观点,分享你心里的答案——理论和行动谁才是硬核?

作者声明:作品含AI生成内容

还没有评论,来说两句吧...