1.芜湖市简介

芜湖市,古称鸠兹,最早见于 《左传·襄公三年》(前570年):“春,楚子重伐吴,克鸠兹。”芜湖市是安徽省辖地级市,是长江三角洲中心区城市,安徽省域副中心城市,位于安徽省东南部、长江三角洲平原西部,总面积6009.02平方千米。截至2022年末,芜湖市常住人口373.1万人。截至2022年底,芜湖市下辖5个区、1个县,代管1个县级市。2022年,芜湖市实现地区生产总值4502.13亿元,三次产业增加值比例为4.0:47.4:48.6。

芜湖在春秋时属吴。战国时,先属越,后属楚。秦时,芜湖属鄣郡。西汉芜湖属鄣郡。三国袭之。西晋东晋时,芜湖仍属丹阳郡。南北朝时,刘宋文帝元嘉九年(432年),并上党县入襄垣县,属淮南郡;孝武帝大明六年(462年),并淮南郡入宣城郡,襄垣县属宣城郡。大明八年(464年),复立淮南郡属南豫州,襄垣属之。唐朝时,属江南道宣州、江南西道宣州、江南东道昇州、江南西道宣州、江南东道宣州。五代时,复置芜湖县,属江宁府。宋时,芜湖先属宣州,后属江南路(后为江南东路)太平州。元时,芜湖属江浙省太平路(太平府)。明清时,芜湖属太平府。民国1914年—1928年,设芜湖道;随后先后属安徽省第二专区、第五专区、第九专区、第六专区。1945年9月,属安徽省皖南行署,并为第六专区驻地。

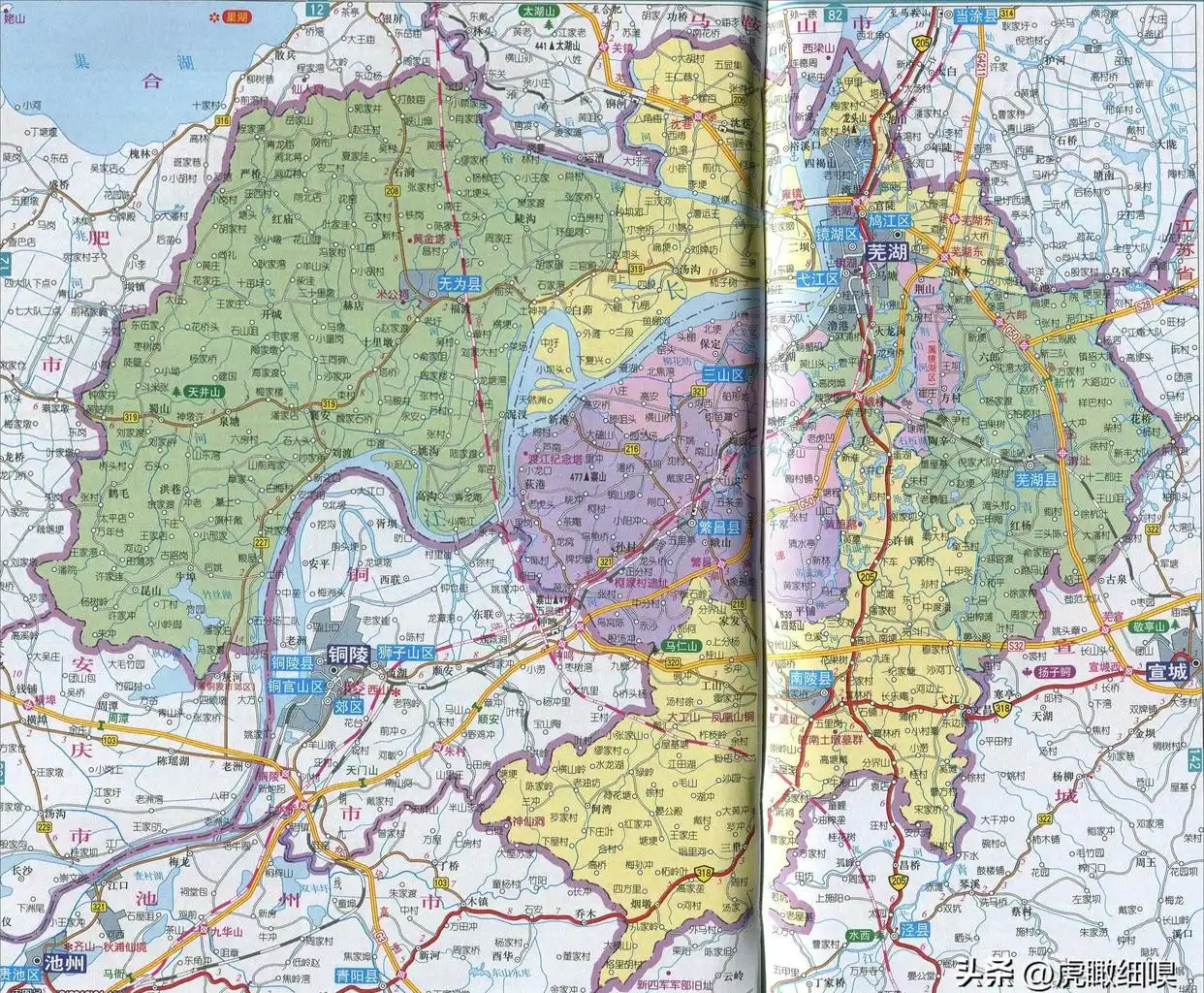

芜湖地图

1949年4月24日,芜湖解放。1949年5月10日,芜湖市人民政府成立;5月12日,芜湖县人民政府成立。芜湖市、县分置。芜湖自此正式设立市建制。芜湖市属皖南行政公署。7月,皖南区党委、皖南人民行政公署、皖南军区迁至芜湖。1952年8月,芜湖市由皖南行政公署领导改为安徽省人民政府领导。1953年12月,芜湖市军事管制委员会撤销。1955年4月,芜湖市人民政府改称芜湖市人民委员会。1956年1月,芜湖专署、徽州专署合并,称芜湖专署。1958年6月21日,芜湖市改属芜湖专区领导。1960年1月14日,芜湖市与芜湖专区分开。1961年4月26日,芜湖市直属安徽省。1965年7月,芜湖市改属芜湖专区。1971年3月29日,芜湖专区改名为芜湖地区;芜湖市、芜湖县同属芜湖地区。1973年2月25日,芜湖市由地辖市改为省辖市。

芜湖市有“江东名邑,吴楚名区”“长江巨埠,皖之中坚”的美誉,自宋元时期起就被誉为“鱼米之乡”,优质的稻米和便利的交通让芜湖成为中国著名的“四大米市”之一。芜湖市是国家长江三角洲城市群发展规划的大城市,拥有汽车及零部件、材料、电子电器及电线电缆四大支柱产业。芜湖市境内有方特旅游度假区、镜湖、芜湖古城、马仁奇峰等景点。

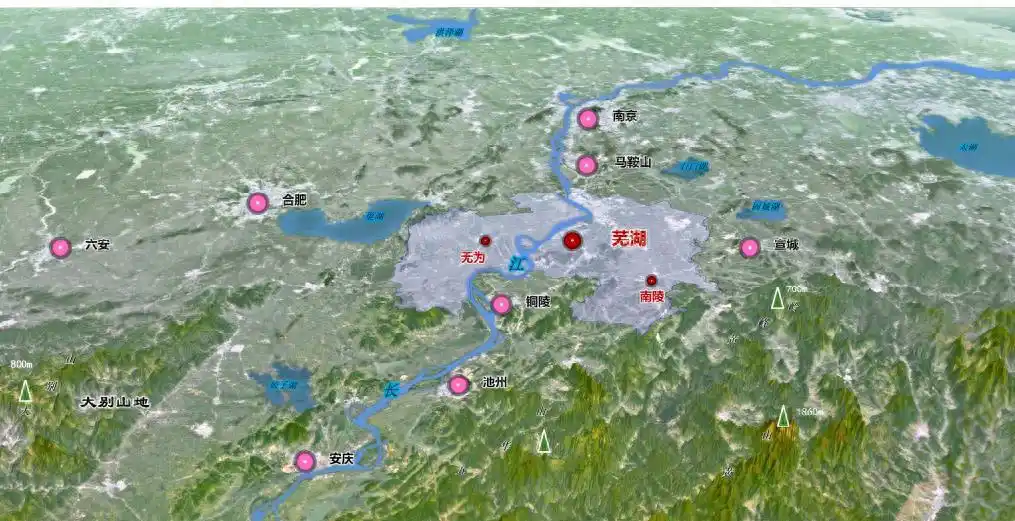

芜湖地形图

2.目标战略

2.1规划策略

突出战略思维,体现芜湖担当;把握地域特征,优化全域格局;提升功能品质,建设人民城市。

2.2目标愿景

皖江明珠 ;欢乐芜湖

全国率先迈向中高端的智造名城;长江经济带具有重要影响力的创新名城;联通长三角和中部地区枢纽型的开放名城;长三角中心区有特色有魅力的生态名城;人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强的现代化大城市。

芜湖城市风光

2.3城市性质

突出芜湖高能级产业基地、高水平综合枢纽以及高品质服务中心功能建设;安徽省域副中山城市;全国性综合交通枢纽;全国重要的先进制造业基地;长江经济带创新发展示范区;长三角具有重要影响力的现代化大城市。

3.区域协同

3.1加速融入长三角一体化

打造”双循环“的安徽接口:加快构建公铁水空多式联运物流体系,进一步畅通国内循环;发挥安徽自贸试验区芜湖片区作用,依托江海联运与中欧班列提升对外开放能力,打造安徽对外开放的门户窗口。

加强与长三角核心城市的功能协同:依托京沪、沿江、G60三大发展廊道,加强与上海、南京、杭州等长三角核心城市的功能协同,强化芜湖专业化功能。

长三角一体化

3.2联动构建”宁合芜“金三角

促进合芜一体,积极对接合肥都市圈:促进合芜一体,重点对接合肥国家科学中心,促进创新链与产业链的融合;将江北产业集中区打造为芜湖-合肥区域板块之间的纽带和桥梁,建设合芜经济走廊,推动合芜“双核”联动发展。

依托芜马同城,加快融入南京都市圈:依托芜马同城,重点推进交通链接、港口合作、创新链与产业链的融合。打造宁-马-芜绿色智造发展带,承接要素辐射和加强产业对接。

从南京、合肥两大中心到南京、合肥、芜湖三极,联动南京、合肥,打造“宁合芜“金三角新格局。

宁合芜金三角

3.3辐射带动皖南地区

落实长江大保护要求,流域协同治理;发展多式联运,构建一体化交通网络;服务提升,强化省域副中山综合服务能力;推动区域基础设施,互联互建与共建共享;协同皖南,共建国际文化旅游示范区。

辐射带动皖南地区

4.国土空间布局

4.1总体格局

筑牢生态安全屏障,稳固农业生产格局,优化城镇空间布局。

一江两屏三带五区; 一主两副 一湾四极国土空间开发保护总体格局。

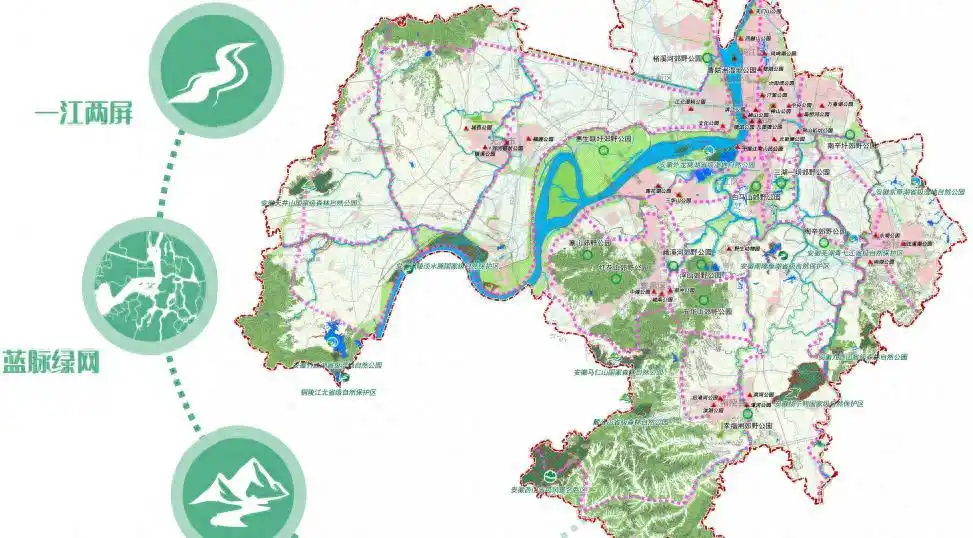

国土空间总体格局

4.2农业生产格局

保障“三带五区”的农业空间格局

三带:无为西部低山丘陵林特产业带:重点发展茶叶、中药材、山核桃和水果等经济林特产、山地蔬菜以及精品畜禽业;繁昌南陵南部低山丘陵林特产业带:重点发展茶叶、中药材、山核桃和水果等经济林特产、山地蔬菜;沿江现代生态渔业先行带:重点发展水产绿色健康生态养殖和长江常见经济鱼类工厂化养殖。

五区:绿色都市农业发展区、江北粮油水产区、江南粮油种植区、江北优质蔬菜瓜果重点发展区、江南优质蔬菜瓜果产业区。

4.3生态安全格局

落实区域生态安全格局;以长江大保护为重要任务,构建以长江、青弋江、漳河、裕溪河等主要水系为脉络的生态廊道;共建江淮丘陵区森林生态安全屏障、皖南山区森林生态安全屏障两大区域生态安全屏障;锚固”—江两屏、蓝脉绿网、山水相连”的市域生态安全格局。

4.4加强自然保护地管理

4个自然保护区:国家级:安徽扬子鳄国家级自然保护区、安徽铜陵淡水豚国家级自然保护区;省级:铜陵江北省级自然保护区、安徽芜湖青弋江省级自然保护区。

10个自然公园:国家级:安徽马仁山国家森林自然公园、安徽天井山国家级森林自然公园;省级:安徽东草湖省级湿地自然公园、安徽南陵奎湖省级湿地自然公园、安徽外龙窝湖省级湿地自然公园、安徽竹丝湖省级湿地自然公园、安徽九连山省级森林自然公园、安徽南陵小格里省级自然森林公园、戴公山省级森林自然公园、安徽西山省级风景名胜区。

5.城镇空间格局

5.1优化城镇体系

四级城镇体系。至2035年,全市形成“市域中心城市一市域副中心城市一重点镇——般镇”构建”—主两副、双轴多点“的市域城镇空间结构。

1个市域中心城市:芜湖市中山城区,由江南主城、江北新区、繁昌-三山、湾沚城区组成。

2个市域副中心城市:无为城区、南陵县城。

9个重点镇:石涧镇、弋江镇、高沟镇、六郎镇、襄安镇、孙村镇、牛埠镇、荻港镇、许镇镇。

28个一般镇:严桥镇、姚沟镇、洪巷镇、白茆镇、红庙镇、刘渡镇、家发镇、峨桥镇、开城镇、泉塘镇、工山镇、陶辛镇、赫店镇、蜀山镇、何湾镇、红杨镇、陡沟镇、鹤毛镇、烟墩镇、花桥镇、十里墩镇、三里镇、昆山镇、新港镇、泥汊镇、福渡镇、汤沟镇、平埔镇。

城镇等级体系

5.2构建高质量新型产业体系

推动制造业高质量发展:围绕新能源和智能网联汽车、智能装备制造等产业集群,引进产业链龙头项目和补链、强链、扩链关键项目,提升产业链上下游配套能力。

坚持科创和产业融合,完善产业发展生态:依托主城区及江北新兴产业集中区,承接上海、合肥中高端创新资源的溢出。依托市级产业平台,支持建设科技成果中试研发基地,吸引G60科创走廊先进制造企业和科研机构来芜实施科技成果产业化,建设科技成果转化与实践区。

传统优势产业转型升级:汽车及零部件、电子电器、材料、电线电缆。

培育壮大战略性新兴产业:机器人、航空、新型显示、现代农机、微电子、轨道交通装备、新材料。

谋划布局未来产业:量子信息、虚拟现实、下一代人工智能。

5.3培育产业创新空间

以江北新兴产业集中区、芜湖经开区、芜湖高新区等园区为引领,促进产业园区科研、生产、公共配套设施一体化建设,围绕G60走廊和长江沿线重要创新载体,打造创新产业带。

加快机器人及智能装备、新能源及智能网联汽车、现代农机及智慧农业、空间信息与卫星应用中心、东数西算等国家级创新中心建设,优化科技创新生态,建设长江经济带具有重要影响力的创新名城。

5.4保障重要平台功能落实

优先保障江北新兴产业集中区、经开区等重点园区用地指标,落实各县市(区)战略性新兴产业、高技术产业发展空间。

重要产业园区:芜湖经济技术开发区、江北新兴产业集中区、鸠江经济开发区、芜湖高新技术产业开发区、三山经济开发区、新芜经济技术产业开发区、空港经济区、繁昌经济开发区、南陵经济开发区、无为经济开发区

重大创新平台:梦溪科创走廊、数字经济产业园、湾谷科技园、经开区凤鸣研创中心、南站科技园、智能汽车电子产业园、高新区综合创新平台、国际贸易创新产业园、北湾科技双创园、芜湖建筑科技产业园、天门方舟产业转化中心、老船厂智慧港、长三角先进材料产业研究院。

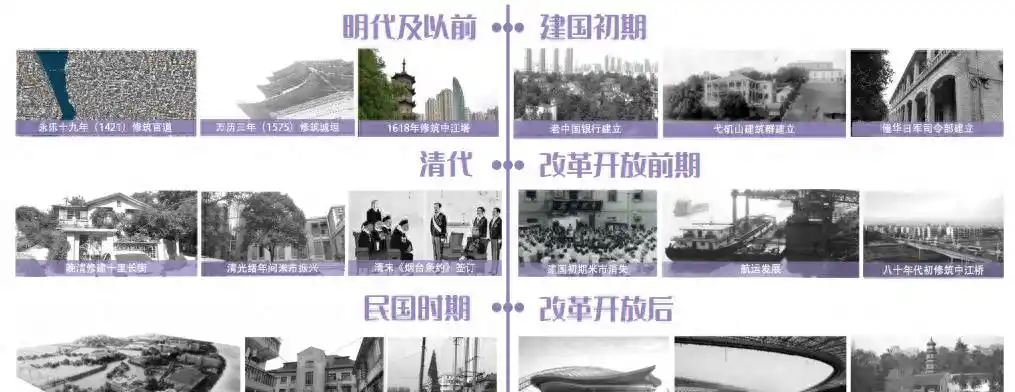

6.历史文化格局

6.1加强历史文化保护传承

历史城区3处:芜湖古城等;国家级传统村落1处:西河古镇;省级传统村落6处:胡湾村等;历史建筑48处:东寺街将军楼等;全国重点文物保护单位13处:人字洞遗址等;省级文物保护单位32处:老芜湖海关等;市县级文物保护单位152处:戴安澜烈士墓等;非物质文化遗产77项:芜湖铁画锻制技艺等。

历史文化遗产

6.2塑造江城皖韵魅力空间

以大江大河和基础设施廊道为支撑,串联历史文化,特色圩区和自然景观,规划形成”一廊两带,多片多点“的魅力空间格局。

廊:长江黄金水道魅力廊道:在确保生态安全与社会经济协同与可持续发展的同时,建设成为集生态观光、旅游休闲、文化体验、运动养生、湖泊度假、湿地科普研学等为一体的黄金水道魅力廊道。

带:圩田水乡魅力带、山水徽韵魅力带:依托皖南山系余脉和长江两岸广阔的圩田水乡自然本底,大力发展山水生态游、区域文化生态游、传统村落聚落游等精品旅游线路,加快建设旅游服务设施体系,促进文化与旅游产品深度融合与创新。

7.城区空间格局

7.1优化城市空间结构

“西进、南扩、中提升”,构建”—湾四极”的网络化组团式空间结构。

一湾聚核:依托龙窝湖、江南主城中山、江北中心,联动城南中山和龙湖中心形成活力江湾。

四极联动:

【主城优化引颈极】:加强新旧动能转换,推动城市有机更新,打造长江经济带重要的创新创业先行区、先进制造业基地、综合交通枢纽和现代化滨江大城市。

【江北融合发展极】:借力大龙湾组团,打造高端服务引颈极,对接合肥、承接长三角产业转移,带动江北片区高质量发展。

【西南绿色发展极】:依托港口优势建设产业创新发展样板区;充分发挥长江、红花山、马仁山资源优势,建设长江南岸生态绿色发展示范区。

【东南新兴发展极】:把握芜宣机场、芜湖专业航空货运枢纽港等重大项目机遇,统筹推进港产城联动发展,建设长三角通航产业高质量发展样板区。

城市空间结构

7.2完善城乡生活圈与公共服务体系

落实人民城市建设工作方案要求,基于15分钟生活圈理念,推进”两级中山”建设,实现全域基本公共服务均等化。构建设施布局合理、功能完善、管理高效的新格局,设置“街道级-社区级“两级中心,打造功能多元、人气集聚的城市生活空间。老城区主要侧重于优化提升,江北等新城区选址应按照就近便民原则,在功能上坚持“错位、互补、齐全”的原则。

城乡生活圈与公共服务体系

7.3致力建设公园城市

践行”人民城市“理念,输出“公园里建城市”新境界,保障公园绿地用地供给。盘活整合现有绿地资源,将不同的公园绿地资源进行系统有机串联,构建“四级公园、三级绿道“的城市绿地系统。

城市绿地系统

8.要素支撑体系

8.1建设全国性综合交通枢纽城市

以国家及区域交通发展架构为基础,进一步完善公路、铁路、水运、航空系统建设,整合优化综合客货运输枢纽布局,构建多向复合、内联外通的综合立体交通网络。

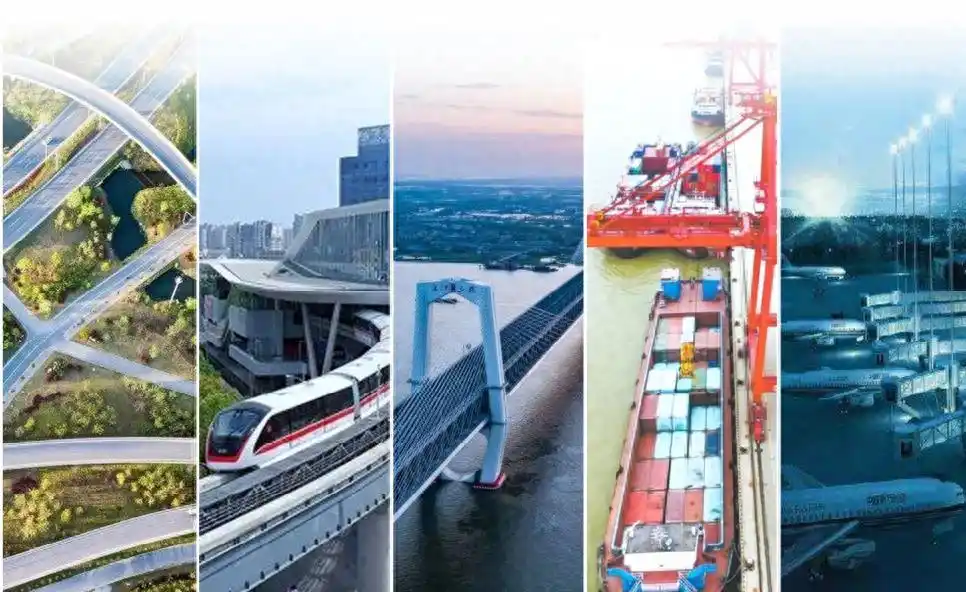

长三角世界级城市群及长江经济带的核心门户枢纽;全国性综合交通枢纽城市现代化全球供应链物流中心。

交通枢纽城市

8.2完善综合立体交通体系

强化芜湖市多式联运和集约化运输,形成方式齐全、功能强大、衔接有序、集约高效的现代化、高质量的立体交通网络。

全域畅达的公路系统;发达多元的轨道系统;完善的过江通道布局;要素齐全的水运系统;多层次的航空服务体系。

综合立体交通体系

8.3优化城市交通网络

市域综合交通体系:构建高效互联的对外交通体系,支撑全国性综合交通枢纽建设构筑市域“公铁水空”协调一体化的综合交通体系。

中心城区快速路网体系:建设”三横四纵两射多加密“中心城区快速路网体系。

中心城区主干路网体系:建设三级主干路网体系、“两横三纵“一级主干路网、“十一横十一纵”二级主干路网。

倡导“小街区、密路网”理念,建设次干路和支路网;构建”日常三级慢行网+特色休闲慢行网“的高品质慢行交通网。

还没有评论,来说两句吧...