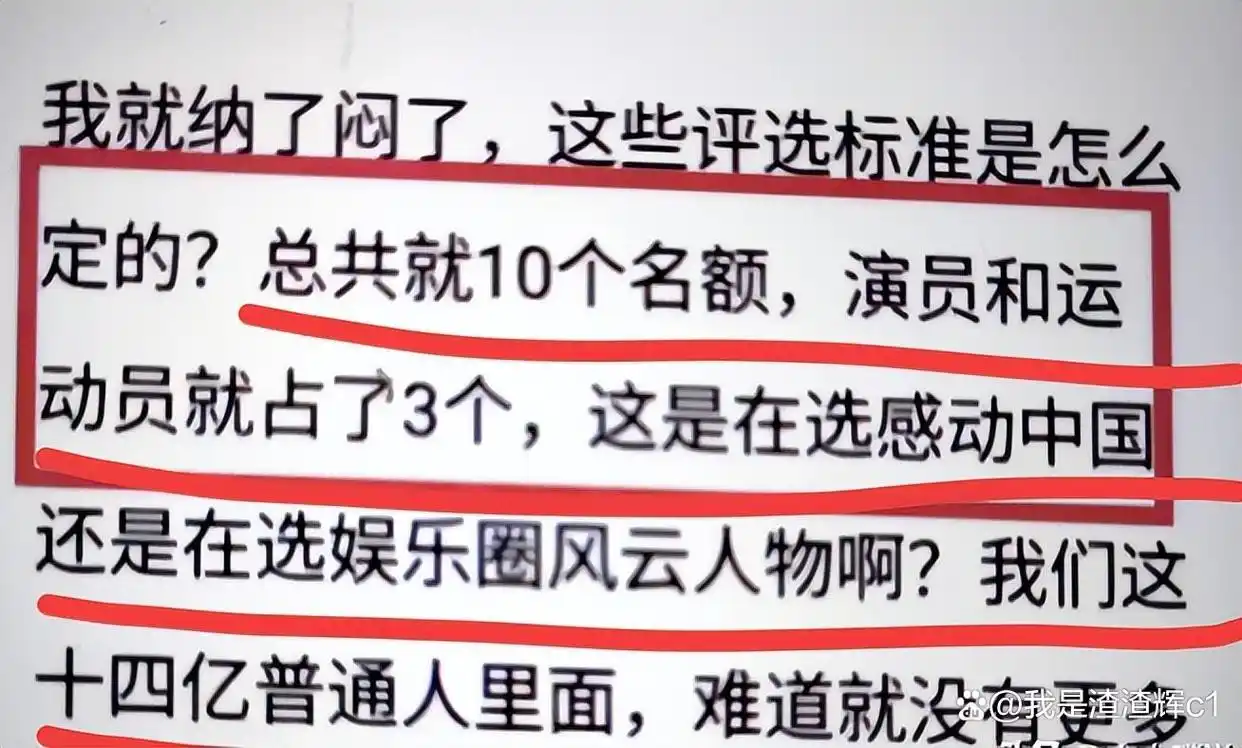

“在这十个人中,没有一个让我感到触动!”

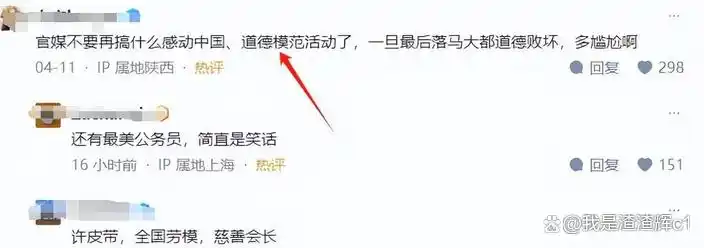

最近,央视发布了今年的《感动中国》人物评选名单,没想到迅速引发了网友们激烈的讨论与批评。

《感动中国》本应是一个贴近民众生活,评论普通人的善举与好事,传播正能量的节目,但如今却逐渐走样。

在发布的名单中,三位备受网友关注的入选者包括游泳运动员张雨霏、中美文化传播者慕言灵以及资深演员牛犇。

张雨霏是中国游泳队的优秀代表,在东京奥运会上为国家赢得荣誉。她自幼便显露出游泳的天赋,经过多年的辛勤训练,最终在奥运赛场上大放异彩。

张雨霏在200米蝶泳和4x200米自由泳接力中获得了金牌,为中国代表团增添了宝贵的奖项。她的成就不仅展现了个人的实力,也体现了中国游泳整体水平的提升。

张雨霏在赛后接受采访时提到,这些金牌不仅代表她个人的成就,更是国家的骄傲。她努力拼搏的精神和爱国情怀深深打动了众多观众。

尽管她的确凭借自己的实力为国家赢得了荣誉,但人们认为,她真正打动人心的不仅是奖牌和成绩,而是那种为了体育、热爱与国家而付出的精神。

央视的评语与大家的预期明显存在较大差异。

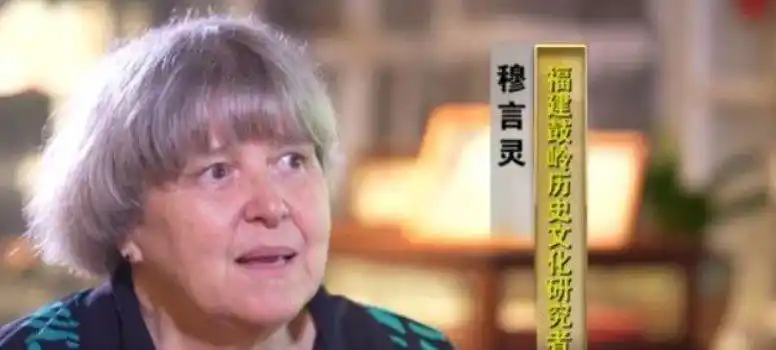

除了张雨霏,还有一位让人感到困惑的提名者,那就是慕言灵。

她是一位专注于中美文化交流的推广者。作为美国公民,她对中国文化怀有深厚的热情。

慕言灵多年间在中美两国往返,利用社交媒体、讲座和文化活动等多种途径向美国民众宣传中国的语言、艺术及传统。

她的付出使越来越多的美国人认识并喜爱中国文化。慕言灵还积极参与中美教育交流项目,为增进两国年轻人之间的相互理解贡献了力量。

尽管她是一位外籍学者,但她的贡献显而易见。大家之所以觉得不应提名她,主要是担心在中国名单上包括外国人,会对本土教育工作者的努力造成忽视。

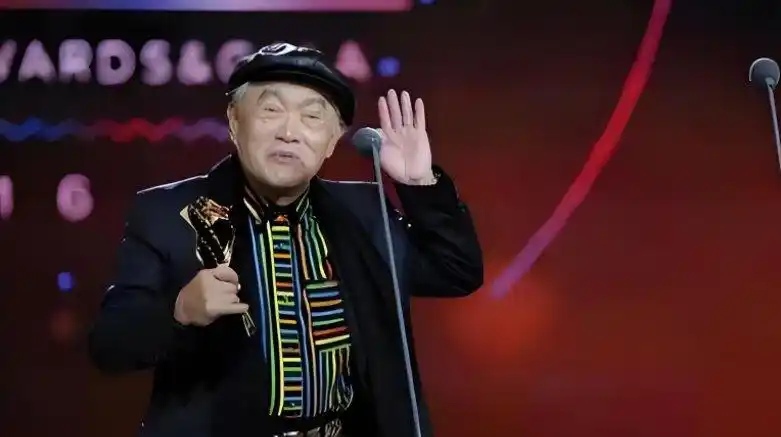

除此之外,更让人惊讶的是,这份名单中居然还包括了一位演员。

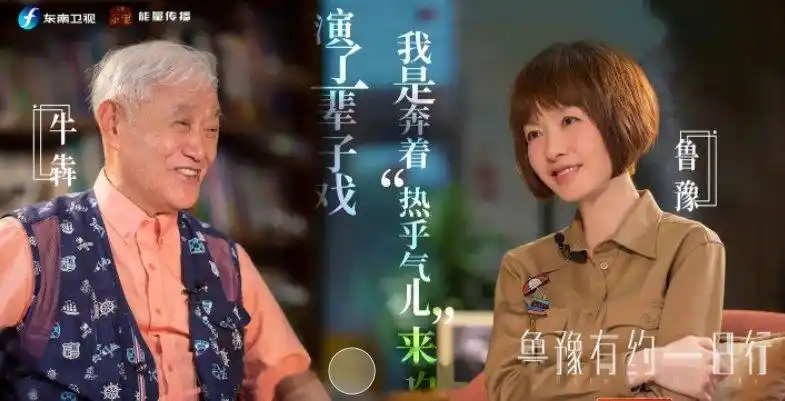

牛犇是中国娱乐圈的资深艺术家,他的演艺生涯已经有超过五十年的历史。虽然他很少担任主角,但凭借卓越的表演技巧,牛犇在许多作品中都给观众留下了深刻的印象。

他参与了《霸王别姬》、《活着》等几部经典电影,以及多个受欢迎的电视剧。牛犇凭借其敬业态度和对表演艺术的执着追求,获得了行业内的广泛认可,并陆续荣获金鸡奖、华表奖等多个重要奖项。

尽管已年过七旬,他依然积极参与影视事业,体现了老一辈艺术家对工作的热爱与奉献精神。

然而,除了出色的演技之外,人们实在难以理解还有什么能够打动我们。难道仅凭敬业就足够了吗?那么在场的各位,每天辛勤工作,又有谁不是尽职尽责的呢?

《感动中国》年度人物评选活动自2002年启动,至今已走过二十多年。这一活动的最初目标是展现普通人无私奉献和默默付出的事迹,从而打动公众,传播正能量。

在最初的评选中,获得奖项的人常是那些平凡且不显眼的个体。他们的经历虽然鲜为人知,却能激起深厚的情感共鸣,有时甚至令人潸然泪下。

在《感动中国》的舞台上,出现过许多令人印象深刻的面孔。比如杨利伟,他是中国首位航天员,成功完成了国家首次载人航天飞行,圆了中华民族千年来的飞天梦想。

还有抗击非典的英雄钟南山院士,在疫情最严重时,他勇敢站出,带领医疗团队与疾病作斗争,挽救了无数生命。

这些人物的事迹不仅体现了个人的伟大,还深入阐释了个体存在的价值,展现了中国人民的精神风貌。

近几年来,“感动中国”的评选似乎经历了一些变革。这次入选的人物中,涌现了不少知名的运动员和演员等。

许多网友认为,这次评选对名人效应的重视过度,而忽略了普通人的感人故事。这一变化似乎将关注点从平凡中的伟大,转向了对“高大上”成就的追捧。

这不仅背离了活动最初的目的,还有可能削弱其感染力和影响力。

这一变化促使人们对“真正的感动是什么”进行了深刻的思考。

是只有取得非凡成就的人才能引起中国的共鸣吗?那些在普通岗位上无私奉献的人是否被遗忘了?实际上,真正的感动常常源于普通人所展现出的非凡行为。

在危机时刻勇于站出来的平凡人,几十年如一日坚守岗位的无名英雄,以及那些为了他人利益甘愿牺牲自我的好心人,他们的故事或许并不显赫,但却能深深打动我们的内心。

"感动中国"评选活动旨在通过展示感人故事,传播积极能量,弘扬社会主义核心价值观。

它不仅是对个体的赞誉,也映射了整个社会,展现了我们这个时代所高度重视的品德和精神。

因此,在关注社会精英的同时,我们也应该重视那些默默奉献、同样感人至深的普通人的故事。

"感动中国"的评选,或许需要在知名人士的光环与普通人经历之间寻求平衡,以此回归“感动”的本质。

真正的感动不应仅仅来自辉煌的成就,而是应发自于人性中的光芒和精神的力量。

不论是名人还是平凡的人,只要他们的经历能体现出人性的美丽,能够唤起大众对生活的热情和对未来的期待,都应该受到关注与肯定。

在"感动中国"年度人物的评选中,真正触动网友们心弦的,往往是那些匿名奉献、无私付出的平凡人。

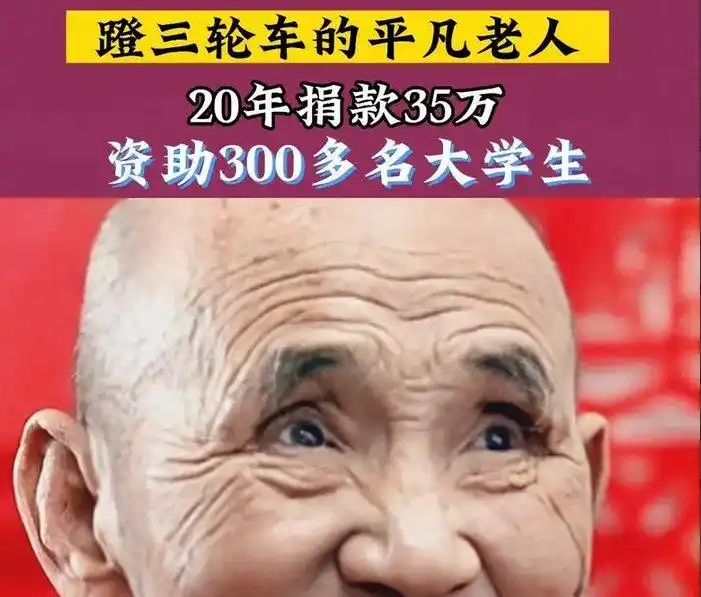

76岁的河南农民白方礼的事迹感动了无数人。

白方礼是一位普通的退休农民,他靠着微薄的养老金来维持生计。然而,自2011年起,他开始做一件令人钦佩的事情。

白方礼开始资助贫困学子,多年来已累计帮助超过300名学生,捐款总额超出60万元。对于一位依靠退休金生活的老人而言,这无疑是一个相当庞大的数目。

白方礼的善行并不是一时冲动,而是延续了很多年。他把自己的大部分积蓄投入到帮助家庭经济困难的学生身上,以便让他们能够继续学习,实现自己的理想。

然而,令人遗憾的是,尽管白方礼的事迹深具感动,他仍然在被“感动中国”提名两次后,由于“农民身份不符”而遭到拒绝。

此情形激起了众多网友的不满与质疑,大家普遍认为,正是像白方礼这样的普通人,才真正反映了《感动中国》的核心意义。

尽管未获得正式认可,白方礼的事迹一经传播,便感动了无数人。更为难得的是,白方礼本人坦言,他并不是为了追求名声而做这些,而是希望能援助那些需要帮助的孩子。

这种无私的奉献精神和纯粹的善意,正是许多人心中真正的“感动中国”。

回顾过去的"感动中国"获奖者,有很多确实打动人心的故事。例如,张桂梅放弃了大城市的教学机会,坚定地选择在贫困山区创办一所全免费的女子高中。她的付出为那里的女孩们带来了希望,使她们能够通过教育改变自己的未来。

她的勇敢事迹不仅触动了中国,还深刻影响了社会对女性教育的关注。

另一个值得尊敬的典范是吕保民。他花费了36年时间,将一个贫困的小山村转变为富裕的村庄。在这一过程中,吕保民始终秉持清正廉洁的原则,真正体现了“为人民服务”的深刻含义。

他的事迹体现了基层干部的责任感与担当精神,打动了无数人。

这些例子提醒我们,真正的感动通常源于那些默默奉献、持续努力的平凡人。

他们或许没有显赫的地位,也未曾取得令人瞩目的成就,但他们的善良行为和持续努力却能温暖心灵,激发人们对生活的热情与未来的信念。

这正是“感动中国”应当关注与赞扬的群体,也是能够真正引发全民共鸣的力量。

还没有评论,来说两句吧...