微信ID:iwenxuebao

『 文学 点亮生活 』

《哈利·波特》系列与最后一本合著剧本《哈利·波特与被诅咒的孩子》

近期作家J.K.罗琳披露,在伦敦上映的新话剧《哈利·波特与被诅咒的孩子》会是关于哈利·波特这个人物的最终篇:“他在两部剧作里经历了一次浩瀚的旅程,我认为已经足够了。这将会是下一个时代……哈利已经结束了。”

正如罗琳所说,作为也许是历史上最有名的巫师,哈利·波特在一系列(7部横扫流行文化的系列小说,两部后续小说以及一部剧本)关于他的故事里经历了一次浩瀚的旅程:既有关于英雄的漫漫征途,也有关于个人的成长故事,在伊利亚特式的历史帷幔上闪耀着中世纪的道德之光,然而它又同时在世俗小说的温情里——那些英国作家最擅长的语调——进入了一个魔法的世界。罗琳的《哈利·波特》系列是写给孩子看的书,至少她的初衷在于此。关于哈利·波特这样一个巫师角色的灵感来源,根据罗琳回忆,当时她在一趟被延误了四个小时的从曼彻斯特到伦敦的火车上,一个黑头发小巫师的形象跃入她的脑海,从此关于这个人物的故事展开了。

1997年的初版《哈利·波特与魔法石》获得雀巢聪明豆儿童文学金奖(罗琳随后凭借《哈利·波特与密室》《哈利·波特与阿兹卡班的囚徒》,成为连续三年获得“聪明豆”奖的作家),尽管奖项将罗琳的作品界定为“适合9-11岁阶段阅读”,然而哈利·波特系列随后在文学和流行文化上现象级的表现,证明了他不仅仅是9-11岁的儿童所钟爱的故事人物,他与他的朋友、敌人和整个魔法学院的魅力席卷了现实世界:在2007年,“哈利·波特”已成为价值150亿美元的品牌,它的系列丛书被翻译成65种语言,它将罗琳推入了最畅销也是最富有的作家行列。

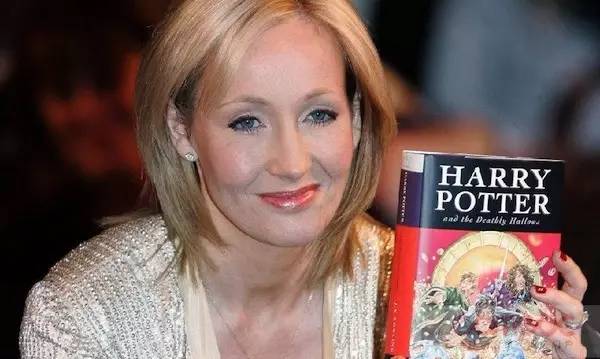

凭借《哈利·波特》系列跻身全球畅销作家前列的罗琳

关于罗琳流传最广的故事,莫过于她是如何在单身母亲的经济困窘下坚持写作,藉着哈利·波特系列跻身富豪之列。罗琳的成功与哈利·波特的畅销并不是偶然的,罗琳本人也不是一个一夜成名的小人物,一个业余的文学爱好者。事实上,她是一个典型的英国中产阶级女孩,在最传统的英国教堂小屋里长大,父母拥有飞机制造管理和研究员的体面工作。罗琳在大学里学习古典学,去巴黎交换学习法语,在葡萄牙的海滨与爱人邂逅。失婚的罗琳回国后,在英国的大学里做研究员和秘书的工作,她的勤奋写作一直得到出版界朋友的鼓励和奖学金的支持。罗琳的魔法世界建造在作为帝国荣耀消逝,然而文化丰沃的英国传统之上,也建立在她自身作为一个人文主义者的理解力与价值观之上。

“家住女贞路4号的德斯礼夫妇总是得意地说他们是非常规矩的人家,拜托,拜托了。他们从来跟神秘古怪的事不沾边,因为他们根本不相信那些歪门邪道。”(《哈利·波特与魔法石》开篇首段)

如果没有认出这个经典的奥斯汀式的开头,你就不会理解为何哈利·波特会如此具有世界性,罗琳就像所有杰出的英国小说家一样,他们的作品披着这样或那样的外衣(在克里斯蒂是谋杀,在罗琳则是魔法),却拥有英国文学的由来已久的影响的内质:那些洞察世情的理性和人文主义的情感。哈利·波特系列关于流浪和成长,这个永恒的母题从古希腊的荷马起始,在中世纪演变为骑士传奇、流浪汉小说,通过斯威夫特的《格列佛游记》,直到狄更斯达到了极致——没有人比狄更斯更会描写孤儿的心态和历险,以一种充满想象力和爱的成人童话的形式。

陪伴无数读者成长的系列电影主角

英国的童话写作与欧洲大陆比起来起步较晚,在18世纪之前,英国人喜欢给孩子们看基督教道德训诫的故事,直到19世纪,《格林童话》与《安徒生童话》被翻译介绍到英国,《一千零一夜》也获得了出版,英国的严肃作家开始创作童话:从罗斯金、萨克雷到王尔德。狄更斯更是对儿童情感的纯粹和天真的捍卫者。他在其著名的1853年反对道德训诫童话的辩论文《虚假童话》中写道:“作为幻想的载体,这些童话书籍应该被保存下来,这是极其重要的。为了保存它们的有用之处,它们的简洁、纯洁和天真必须如同事实一样保存下来。不论是谁,若想按自己的意志改编这些童话,不管他修改的是什么,在我们看来,都应为自己的假定行为而羞愧,因为他占用了不属于他自己的东西。”

罗琳并没有让魔法世界的哈利回避人类命运的种种不测,如同狄更斯的奥利弗,她赋予哈利一种更真实、深刻的情感,在系列的第一部《哈利·波特与魔法石》中,孤儿哈利无助、敏感而且忧郁,他在发现自己拥有魔法之前,躲藏在德斯礼家里的储物间里,就像简爱在理解自己的爱和欲望之前,被关到里德家里的红房间一样。与勃朗特《简爱》的互文,印证了罗琳的哈利·波特系列具有哥特小说的特质,这说明罗琳的小说并不仅仅是给儿童看的,它也具有奇幻文学叙述的特性。研究者阿密特在其专著《奇幻小说导引》中指出:“尽管目标读者是儿童,哈利·波特涉及一种心理和情感上的复杂性,更属于典型的成人哥特。总体来看,它是一系列的忧郁:因为欲望总是得不到满足,在霍格沃茨哥特式的环境中,它也会变成一系列的一直在侵扰着的,我们试图忘却却又摆脱不了的心理创伤。诸如此类,它也具有了许多关于成人奇幻叙述的元素。”

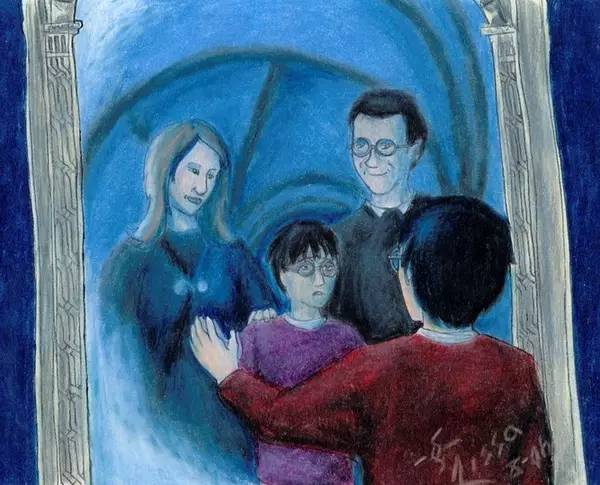

哈利现在离镜子很近很近了,鼻子几乎碰到了镜子中自己的鼻子。

“妈妈?”他低声唤道,“爸爸?”

他如饥似渴地凝视着他们,双手紧紧按在镜子玻璃上,就好像他希望能够扑进去和他们待在一起。他内心感到一阵强烈的剧痛,一半是因为喜悦,一半是因为深切的忧伤。他又仔细看着镜子。在镜子里,一个站在他身后的女人正在对他微笑和招手。他伸出手去,在身后摸索着。如果那女人真的存在,哈利应该能碰到她,他们两人在镜子里挨得多么近啊,可是哈利触摸到的只有空气——那女人和其他人只存在于镜子里。她是一个非常美丽的女人,有着深红色的头发,她的眼睛——她的眼睛长得和我一模一样,哈利想道。接着他又发现她在哭泣。

(《哈利·波特与魔法石》,第12章)

阿密特认为罗琳对镜像的使用,向读者展示了人物在心理上的另一个空间:一种对内在情绪与身份的找寻和映照。这与托尔金在其著名的奇幻系列小说中对镜像的使用类似。事实上,在撰写哈利·波特第一部时,罗琳正在经历母亲离世的悲伤和自己初做人母的感触,也有分析认为,在缔造魔法世界的同时,她在这部处女作中倾注了许多她个人的情感。

畅销书与类型若即若离——它一般是类型的,但往往又超越了类型(我始终认为,畅销小说本身就应该属于一种类型:需要研究它们的魅力何在,能够吸引了全世界的读者对文学产生了不同以往的狂热)。和她的英国畅销作家前辈托尔金、阿加莎·克里斯蒂相同,罗琳以类型小说成为了最畅销的作家——作为一个古典学出身的文学院研究员,她以令人惊奇的想象力创造并且最终丰富了某种结合了童话与成人奇幻的文学类型。对类型创作的偏爱使得罗琳后来用其他笔名创作了政治题材小说,其中有明显的克里斯蒂式的悬疑痕迹。

何为奇幻文学类型?根据文艺理论家托多罗夫所言,奇幻是在现实与超现实之间的犹豫,奇幻文学类型具有一种必须通过:a.结构语义学(被托多罗夫描述为具有一定特征的语词—句法—语义的链条)以及b.读者接受(读者阅读时的心理犹疑)这两个方面来表现的特性。事实上,托多罗夫的观点来自关于奇幻最著名的一篇文章:《论神秘和令人恐怖的东西》。

20世纪初,弗洛伊德在他的一篇关于文学的论文《论神秘和令人恐怖的东西》中,对“unheimlich”在文学上的表现进行了研究。他首先引用了延奇(Jentsch)的一篇对“unheimlich”关于医学—心理学课题的论文,指出延奇将这种“神秘与令人恐怖的感情”的根本因素归结于“理智的不确定性”。延奇在论文里写道:“在讲故事时,能轻易创造出‘神秘恐怖’效果的最成功的手法是让读者不能肯定故事中的某个特别人物是人还是机械人,而且还要让读者的注意力不直接集中在这一点上,这样就不会引他去深究这一点, 从而立即就把它搞清。如果不那样,这东西所产生的奇特效果就会立即消散。”

弗洛伊德认同“理智的不确定性”会造成“unheimlich”的效果,他进而补充,对神秘与恐怖的文学效果的反映隐藏在读者的心理深处,可以回归到人类童年的压抑、情结和幻想。通过对霍夫曼的小说《睡魔》的分析,弗洛伊德将这种神秘、恐怖的文学效果与童年愿望的压抑与儿童时期的焦虑联系起来,他认为源自受压抑的情节的那一类神秘与恐惧感更为持久。

弗洛伊德认为童话并不会产生神秘、恐怖的效果。他论称:“富于想象的作家有许多自由,其中之一便是他可以选择表现什么样的世界,因而这个世界或者恰巧是我们所熟悉的现实,或者在某些细节方面,随着他的心愿与我们所熟悉的现实相背离。无论如何,我们只能接受他的安排。例如,在童话故事中,作家从一开始就将现实世界抛在了一边,而直截了当地采用了泛灵论的信仰系统。心想事成、神秘的力量、万能的思想以及无生命物有了生命——所有这些都是在童话中很常见的成分,但却不会产生神秘、恐怖的效果。”

罗琳笔下的魔法世界,诚如弗洛伊德所述,属于泛灵论的世界。读者在看到满城飞来的猫头鹰和在动物园与哈利打招呼的蟒蛇,就已经对之后可能出现的任何超自然现象,和它所能带来的犹豫自动免疫了。哈利的魔法世界是善的、童趣的,甚至是幽默的:拟人的动物、奇异的植物、权威的“成年巫师”(承担许多怪异的人物功能)。学院在他和他的朋友们(一群小巫师)眼里,与英国传统的寄宿制贵族学校在本质上并没有什么不同,就连洗手间里的鬼魂——桃金娘,都是可爱的。正如弗洛伊德所述:“在童话故事中,恐惧感——包括神秘恐惧感——都被排除掉了。我们理解这点,因此这也是为什么我们对在童话中发现的产生这种感情的机会不予以考虑的因素。”

如果罗琳写的只是童话,哈利不会长大,一直在学院里学习,准备成为最优秀的巫师,和朋友们打打魁地奇比赛。然而,正如前文所述,哈利·波特具有许多沉默、孤独和黑暗的因素,命运的忧郁挥之不去。在第二部《哈利·波特与密室》中出场的伏地魔(“那个不能说名字的人”),包括与之相关的大蛇(邪恶的隐喻)和一系列黑魔法的敌对人物,逐渐渲染了系列作品中《失乐园》式的诗意,也是哈利在成长中对抗的焦虑的来源:成长是一种忧郁的历险,这种忧郁是大多数人从未完全能摆脱的。在那位丹麦王子身上能看到的,在黑头发小巫师身上也能看到。也许这就是罗琳的《哈利·波特》为什么畅销的原因:她讲的是一个永恒的成长故事,她是某种类型写作的开拓者,并赋予它一种人文主义的深刻情感。

还没有评论,来说两句吧...