1937年,日本发动了全面侵华战争,使中国面临亡国灭种的危机。在这危急时刻,毛泽东通过《论持久战》为抗日战争指明了方向。这本书不仅让中国人民坚定了抗战信念,还引起了敌人的关注,甚至连日本天皇的亲弟弟读后都想刺杀当时的日本首相东条英机。那么,究竟是什么让这本书如此有影响力,连日本人也开始怀疑自己的侵略战争呢?

1937年7月,日军在卢沟桥制造事端,全面侵华,标志着中日战争的爆发。但早在1931年,蒋介石的政府就实施了不抵抗政策,导致日军在战争中处于主导地位。尽管中国军队奋力抵抗,并发动了淞沪会战、太原会战等战役,但由于装备落后和战略失误,中国军队付出了巨大的代价,连续失地。

1938年初,日军占领了南京,华北和江浙地区几乎被彻底占领。面对国家危机,国民政府中的一些人开始提倡“投降论”。同时,像胡适和周佛海等人也组成了所谓的“低调俱乐部”,不断攻击抗日的立场。在这种混乱局面下,国民党军队在台儿庄获得了第一次较为明显的胜利,这让一些人产生了“速胜论”,认为只要得到西方的援助,就能很快击退日军。但事实上,日军的装备和兵员远远优于中国,短时间内根本不可能战胜日本。

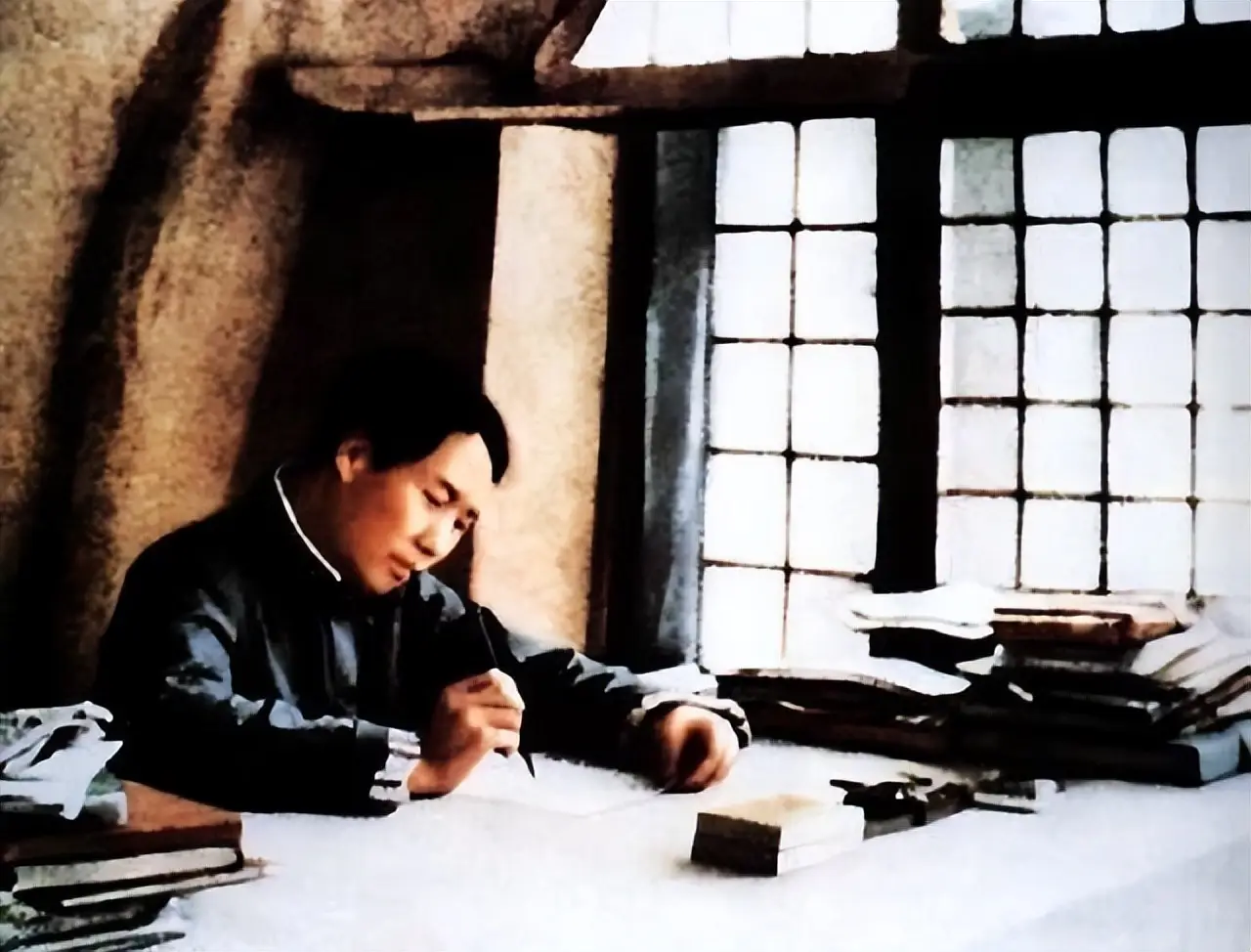

当时,中国人民急需一个能够指导抗战的清晰战略。此时,毛泽东提出了不同于王明和蒋介石的战略思想。他深入思考并结合了中国传统军事思想和马克思主义,决定写一本系统的战略书籍,提出如何通过持久战打败日军。

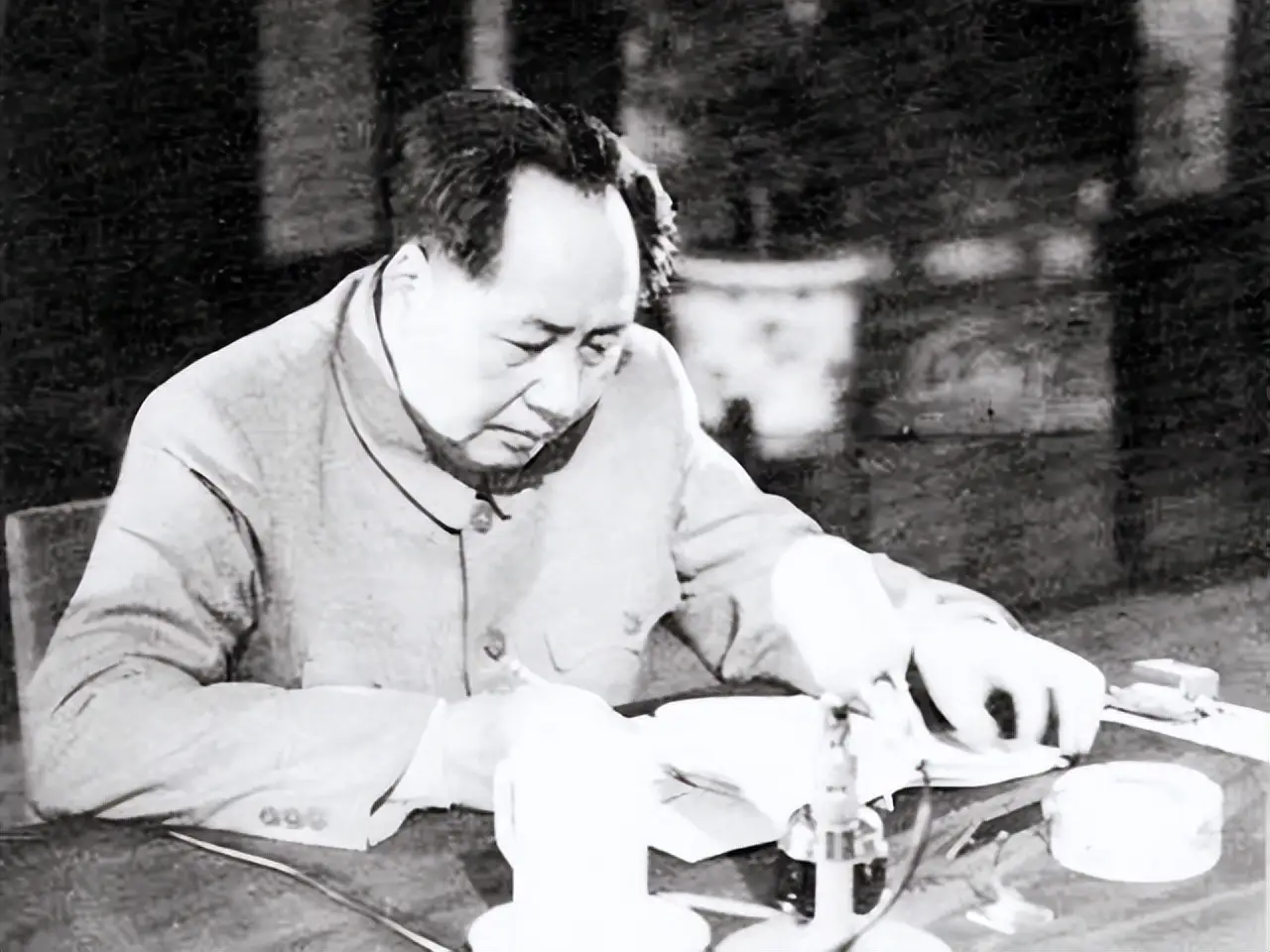

1938年5月,毛泽东闭门思考七天七夜,终于完成了《论持久战》这部重要著作。这本书在毛泽东的指导下,迅速在全国传播,极大增强了民众的信心,并给抗日军民提供了明确的战略指导。

毛泽东在书中提出,中国与日本的战争是一个农业国与工业国的对抗,日军虽然拥有强大的装备,但中国也有足够的资源和优势来支持长期抗战。他明确指出,只要中国能够坚持,将战争拖入僵持阶段,就能扭转战局,最终实现胜利。而要做到这一点,人民战争必须发挥决定性作用。毛泽东与国民政府的“以空间换时间”理论不同,他认为在战略防御阶段,中国应该积极发动人民力量,开辟敌后根据地,牵制日军的力量,最终取得胜利。

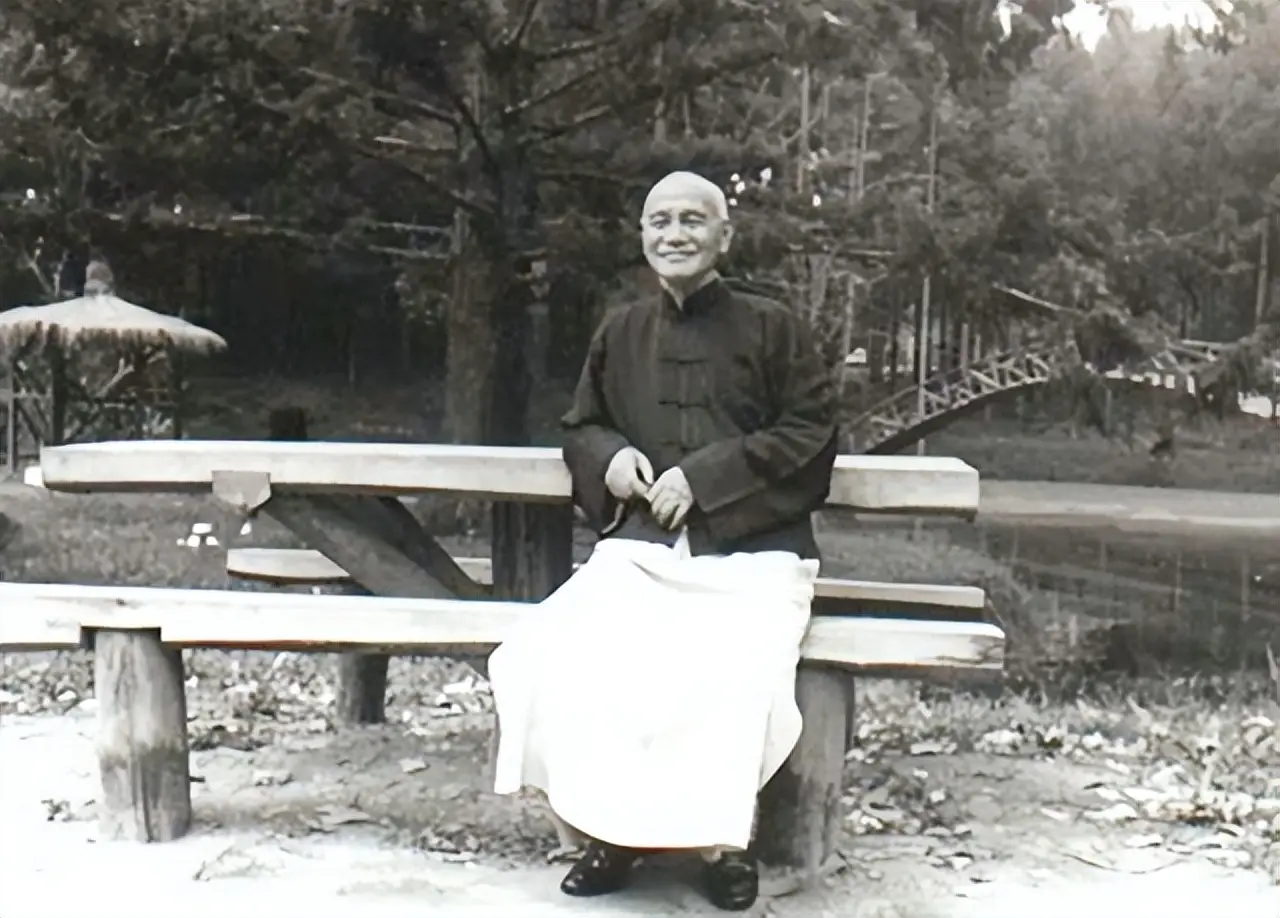

《论持久战》提出的战略思想,得到了中国军队的高度评价,并且迅速传播。即使是蒋介石也没有抵制这本书,他让国民党将领认真学习其中的内容。此外,这本书还迅速传到海外,宋庆龄在香港出版了该书的英文版,丘吉尔、罗斯福和斯大林等反法西斯国家的领导人也纷纷阅读了它。

即便日本的高级将领冈村宁次读完《论持久战》后,意识到毛泽东的战略观点完全符合战争发展的趋势,但他们无力破解这一理论,最终不得不禁止日军官兵阅读这本书。毛泽东允许这本书广泛传播,正是希望通过这种方式打击敌人的士气,并瓦解其侵略信心。

1943年,日本皇室成员崇仁亲王在中国视察期间,亲眼目睹了日军的暴行,这让他对战争产生了深深的疑虑。在阅读《论持久战》后,他彻底明白日本不可能战胜中国。回国后,崇仁亲王公开批评日军的暴行,并指出日本若不进行根本性改革,将无法避免失败。崇仁亲王甚至参与了谋划政变,试图推翻当时的首相东条英机,结束无意义的侵华战争。

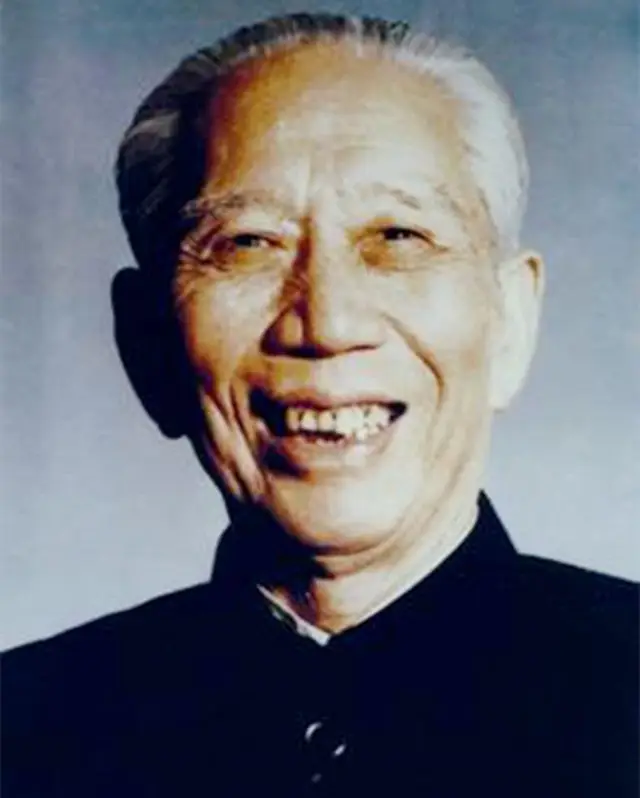

此外,另一位日本军事人物,曾任关东军参谋长的远藤三郎,也在战后读到《论持久战》,并深信战争注定无法胜利。1956年,他还前往中国,向毛泽东献上了自己的宝刀,以忏悔当年的战争罪行。

《论持久战》不仅为中国抗战提供了战略指导,也深刻影响了许多国家的反法西斯斗争。即便在今天,这本书仍然是许多小国反抗帝国主义的重要思想武器。

毛泽东的《论持久战》影响了无数人的思想,甚至改变了敌人对战争的看法。它不只是一部军事书籍,更是一种战斗精神的象征,激励了无数抗日战士走向胜利的道路。

还没有评论,来说两句吧...