版式设计| 飞花领 策划| Johnny

【音频简介】

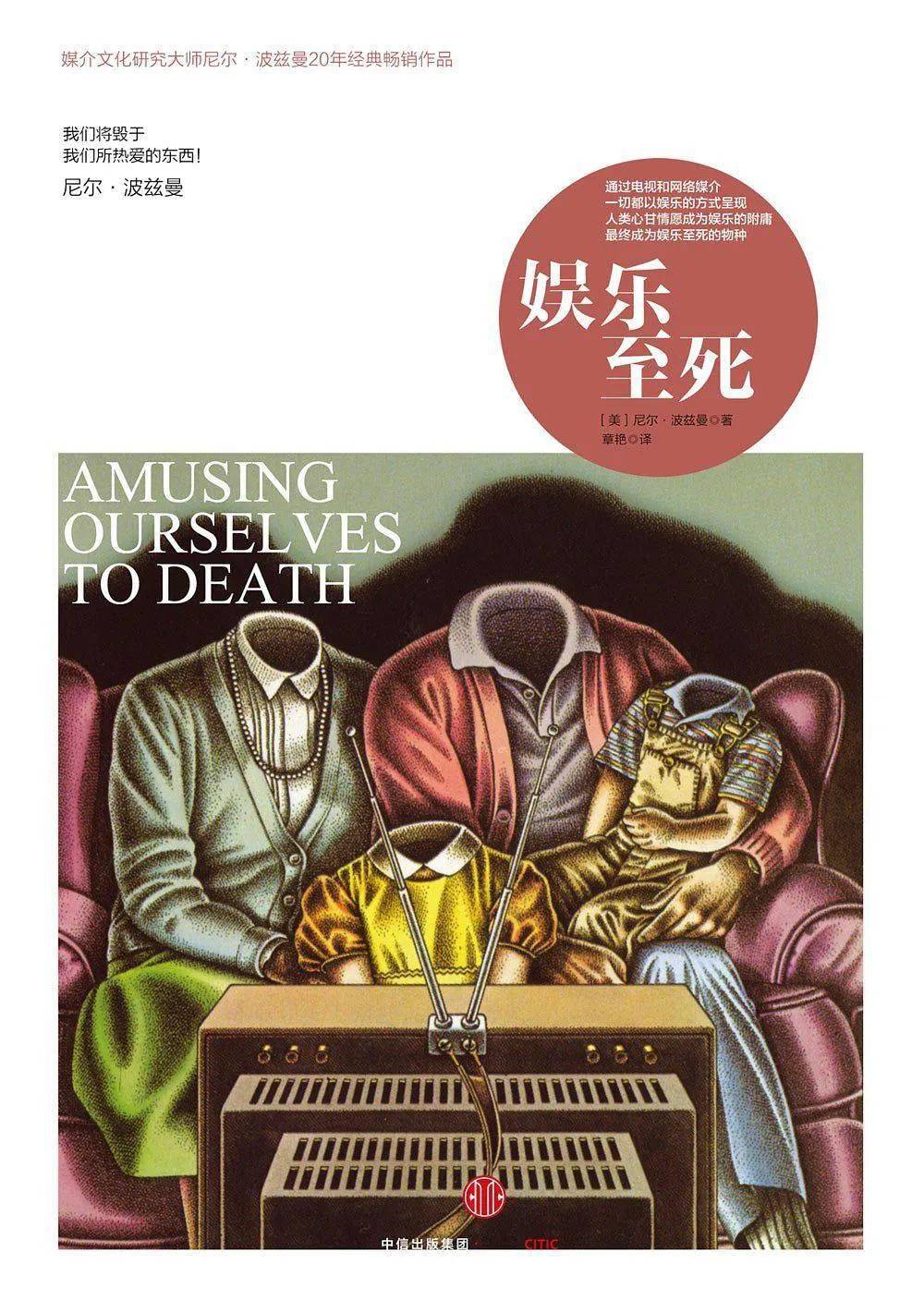

美国著名作家尼尔·波兹曼指出,由于科技的发展,大量的娱乐化信息进入了大众的耳朵与市场,导致了大众已经完全看不见更广阔的天空。人们沉迷于娱乐资本所编造的“娱乐时代”中,由于电视的普及,让老人、孩子宅在了家里,不愿意出面去看看外面的世界气 游戏的问世,让更多的人沉迷于网络的世界……时至今日,情况更加严重,只是电视变成了网络,电脑变成了手机,“娱乐至死”的时代从来没有消失,反而越发兴旺。这本书研究的是电视时代娱乐圈的癫狂疯魔,放在今天的流媒体时代来观察,书中的真知灼见仍具有超越时空的现实意义。

【知识要点】

媒体不是万能的

信息是关于这个世界的明确具体的说明,但是我们的媒介,包括那些使会话得以实现的符号,却没有这个功能。它们更像是一种隐喻,用一种隐蔽但有力的暗示来定义现实世界。对我们的文化产生无形的、有效的影响,最终变成整个社会文化精神不可忽略的组成部分。

我们认识到的自然、智力、人类动机或思想,并不是它们的本来面目,而是它们在语言中的表现形式。在作者看来,技术和人的关系绝不是机械意义上的工具和使用者的关系那么简单,“我们创造的每一种工具都蕴含着超越其自身的意义。”

电视新闻本该是严肃的,然而在这类关于“真实”的美丽帷幕背后,却暴露出娱乐粗俗而狰狞的面目。从电视新闻报道的“好……现在”中,只能看到零散杂乱的新闻,再残忍的谋杀、再严重的政治错误、再悲惨的事件,被紧跟在后面的广告瞬间消解了它的重要性,让人感觉这不是真实的事件。

电视这种媒介天生自带的属性就是不适合表现一些高大上的内容。既然不适合,那就干脆别朝这个方向努力了。

媒体功用的反思

在现代社会,很多时候我们把媒体当成一种信仰的对象,它的强大和万能好像什么事情只要一接触到媒体就可以得到解决,经常在电视中露面的娱乐明星成了无所不能的神。

成千上万的图片、铺天盖地的广告,斑斓夺目而稍纵即逝。信息由于时间限制被压缩成一个个片段,文图声并茂的表述调动着受众的感官和情感。这种刺激性强、调动感官享乐、新鲜轻松的传播方式让人来不及思考,也没人费心进行思考,因为思考会妨碍观看。

正是电视本身的这种性质决定了它必须舍弃思想,来迎合人们对视觉快感的需求,来适应娱乐业的发展。

这种情况在自媒体时代,更加严重。书中归纳了电视内容的三条戒律,并由此形成了教育的哲学,这些戒律的影响在每一种电视节目中都有体现。

第一条戒律是你不能有前提条件。每一个电视节目都应该是完整独立的,观众在观看节目的时候不需要具备其他知识。从来没有看见或听见哪个电视节目开头的时候会警告观众:如果你没有看过前面的节目,你就无法看懂眼前这个节目。电视是不分等级的课程,它不会在任何时候因为任何原因拒绝观众。换句话说,电视通过摒弃教育中的顺序和连贯性而彻底否定了它们和思想之间存在任何关系。

第二条戒律,你不能令人困惑。在电视教学中,让观众心生困惑就意味着低收视率。这就要求电视节目中不能有任何需要记忆、学习、运用甚至忍受的东西,也就是说,任何信息、故事或观点都要以最易懂的方式出现。不要指望真的能从《百家讲坛》这类节目中巩固学习的效果。简单说,电视最照顾的是观众的满意度,而不关心观众能否获得成长。这是电视追求收视率天然导致的一个结果。

第三条戒律,你应像躲避瘟神一样避开阐述。电视节目内容常常采用讲故事的形式,通过动感的图像伴以音乐来进行。这也是《爸爸去哪儿》《中餐厅》《乘风破浪的姐姐》和各种电视综艺的特点,如果没有可视性和戏剧背景,任何电视节目都没人看。

对于媒体过度娱乐化导致的症结,书中提出了三种解决办法。第一种方法是反对娱乐进入严肃的话语模式——例如新闻、政治、教育、宗教。第二种是找到怎样看电视的方法——以娱乐反对娱乐,也就是创作一种新型的电视节目,让我们认识到电视对公众话语的控制。最后一个方法是让学校去解决这个难题,让教育来为各种谬误正本清源。

逃离“娱乐至死”

尽管波兹曼对于娱乐业时代的发展持极其悲观的态度,但他批判的并不是电视文化本身的娱乐性,而是反对电视把娱乐本身变成了表示一切的形式。

崇尚“浓缩就是精华”的信息碎片时代,搞笑或有趣的方式最容易吸引观众的注意,这是当今互联网最大的问题之一——让人失去深度阅读和思考的耐心。严肃深刻的题材无人观看,静态纸质的书籍无人注意,只有当这些东西与娱乐化形式强行连接时,人们才会记得去关注纪录片里的故宫藏品,去关心新闻报道中里的留守儿童,去给为抗击疫情作出贡献的医护人员点赞……

当前的微博热搜,大都以娱乐话题为主,时代文化保持活力的同时,严肃与娱乐也必须有一条严格的界线。政治、宗教和教育本身就是严肃深刻的话题,当以文化传播为首要目的时,文化本身的内核和精神价值才应是我们最应该着重关注和传播的东西。

【金句】

不管是什么内容,也不管采取什么视角,电视上的一切都是为了给我们提供娱乐。

娱乐至死

还没有评论,来说两句吧...