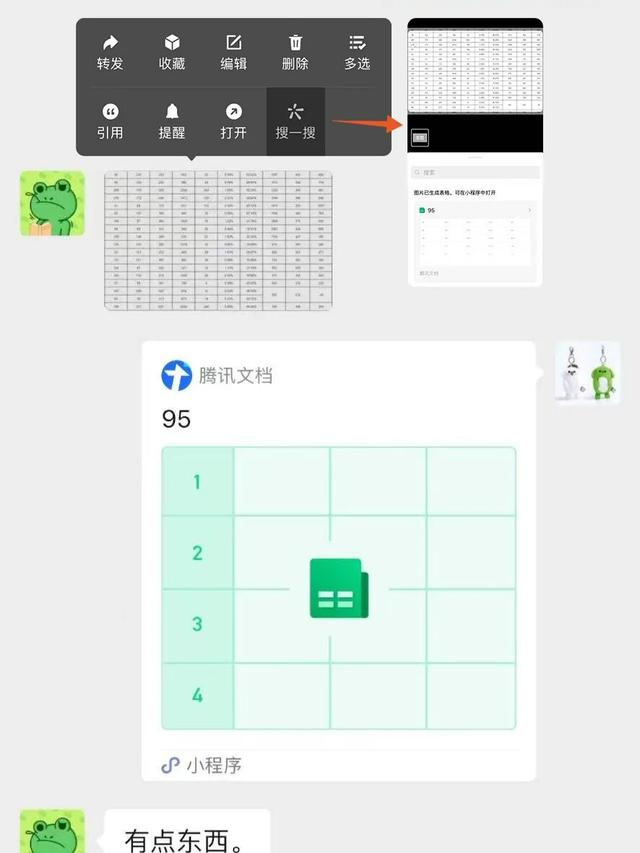

“又一张图甩群里,没人解释,只能干瞪眼”——昨晚,微信悄悄把 iOS8.0.59、安卓 8.0.58以上的“长按搜一搜”升级成全能外挂,植物、药片、俄语菜单,一秒给你身份证。

我试了下,阳台那盆快枯死的绿植,秒回“绿萝,缺光照”,连中科院植物所都盖章。

那一刻,我意识到:再不回消息,不是高冷,是工具没跟上。

早上到公司,隔壁财务妹子把供应商发来的纸质报表截图丢我,我顺手长按,表格直接变Excel,数字还能改。

她愣了五秒,说“这比实习生好用”。

我暗笑,实习生至少不会把 4500万次表格转换做成日常,而微信做到了,官方数据摆那儿,日活 2.3亿人,比北京地铁高峰期还挤。

中午逛便利店,看到进口药包装全是蝌蚪文,以前只能猜“这包治啥”,现在对准一拍,成分、禁忌、正规网购链接全蹦出来,页面最底下还有行小字:数据本地跑,不上云,欧盟GDPR 都盖章。

我立马截图给老妈,告诉她别再买朋友圈“神药”,她回了个“嗯”,比红包还让我安心。

学生党更鸡贼。

期末复习,他们把题库截图一股脑丢进搜一搜,68% 的 00后直接拿它当外挂,连老师手写的草稿都能拆成可编辑文字,配合组合搜索,图+题干一起丢,答案比隔壁学霸还快。

学霸不服,说“准确率还没我高”,可微信 92% 的购物识别率摆那儿,37%的小程序 GMV 环比涨幅,说明机器确实在抢饭碗。

当然,它也有翻车。

复杂表格格子一多,识别就犯迷糊,65% 的用户在吐槽区喊“再练练”。

我试了一张报销单,金额栏全错位,财务妹子又笑了:“工具再强,也得我人工兜底。

”听着像安慰,也像提醒——技术把门槛砍到脚踝,但最后一厘米,还得人伸手。

晚上回家,楼下俄餐馆菜单换新,我拍图翻译,俄语直接变中文,连“红菜汤”都带拼音。

老板看我手机,嘟囔一句“你们年轻人真懒”,却顺手给我多加了块牛肉。

我突然明白,所谓隐私模式、端侧计算、GDPR,这些大词背后,不过是让普通人敢偷懒、敢好奇、敢拒绝“我不懂”。

工具没有温度,但使用的人有。

微信把搜索塞进指尖,省下的那 10秒,我们拿去多回一句“好的”,多查一次真伪,多拒绝一次套路,就是赚。

下一次,图甩群里,别再沉默,长按一下,把“我不会”改成“我看看”。

信息差这东西,谁先用,谁先自由。

还没有评论,来说两句吧...