当上海的夜色渐渐沉寂,然而他们却开始了新一天的忙碌。为了守护这座城市的安宁,他们舍弃了夜晚的休息,默默地坚守在抗疫一线。中国日报记者在深夜至次日凌晨,跟随镜头记录了这些上海抗疫工作者的身影,带你走进一个“夜未眠的上海”。

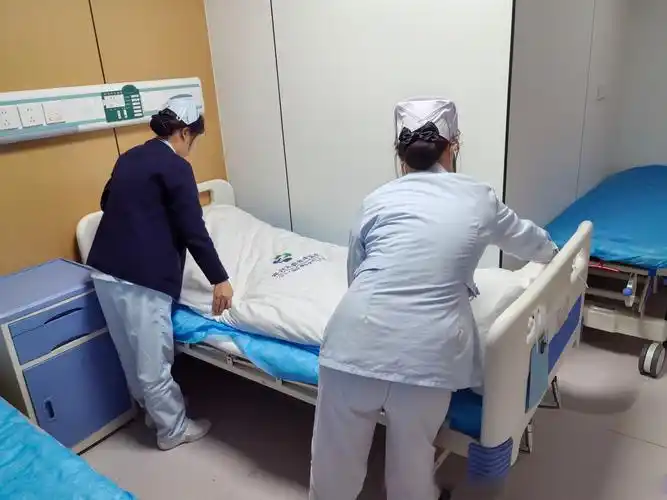

医护人员的忙碌场景

在急诊室里,医护人员正紧张地忙碌着。他们穿梭在病房间,耐心询问每位患者的病情,同时进行着快速的核酸检测。尽管面临巨大的工作压力,他们的眼神中却透露出坚定的信念和无尽的关爱。

“请出示您的核酸检测报告。”在医院的各个角落,这样的声音此起彼伏。每一个工作人员都严格遵守着防疫规定,确保每一位患者的安全。他们的付出和努力,都是为了迎接那个天明时刻,希望人们能够健康、平安地生活。

这个“夜未眠的上海”,充满了医护人员的坚守与奉献。他们用实际行动诠释着医者的初心与使命,为这座城市的疫情防控贡献着自己的力量。

夜间急诊的故事

4月18日深夜至4月19日凌晨,中国日报记者深入中国福利会国际和平妇幼保健院急诊科,以跟拍的方式详尽记录了医护人员从晚8点至次日凌晨5点的真实工作场景。

在急诊科的大门开启那一刻,急救车的轰鸣、医护人员匆忙的脚步、患者的呻吟、担架推车的摩擦声以及医疗仪器的滴滴答答声,瞬间汇聚成一首忙碌的交响曲,无时无刻不在提醒着每一位在场人员,急诊的紧迫与严肃。

凌晨2:30,记者在急诊预检室外捕捉到这样一幕:一位孕妇独自走进医院,而在医院大门外,她的丈夫举着两岁儿子,努力往里张望。随后,孕妇走进了急诊预检室。

当班护士询问:“您有48小时内的核酸报告吗?”产妇祁女士回答:“没有。但我所在小区没有阳性病例,而且我每天都有自测抗原。”经过初步诊断,祁女士的状况引发了急诊科医生的高度警觉。经过一系列快速而有序的诊断和安排,在送往隔离病房的过程中,医生和护士一直陪伴在祁女士身边,确保母婴安全。

医者的使命和挑战

经过一整夜的忙碌,许多医护人员终于得以片刻的休息。他们趴在桌边,闭目养神。然而,在这份坚强背后,人们或许已忘却,他们也是普通的人,有着自己的家庭和情感。就像那些在隔离病房坚守的护士和助产士,他们已经许久未能回家与家人团聚。金佳鑫护士坦言:“为了医院的正常运转,我们只能选择留下。”

尽管疲惫,他们仍期待着生活的恢复。正如急诊科医生欧阳婧所说:“我们看到了积极的迹象。我们的班次已经从24小时缩短到了12小时,而且正在安排轮休。”在这场与时间的竞走中,医护人员展现了高效的执行力,也在履行他们的医者使命。

还没有评论,来说两句吧...