别等渗一屋子水才后悔:工地上那些被忽略的防水细节和实用自检法,48小时试水不会骗人

前几天我朋友小李家地下室开始有潮味,墙角摸上去还湿哒哒的。说实话,看着那张发黄的地面图片我直冒冷汗——防水做不好,修一次不止钱,还得折腾生活好久。防水不是简单抹两遍涂料就完事,顺序和节点的处理比材料贵不贵更重要,地下室底板到外墙再到顶板,楼面、厨卫、外墙到屋面,每一道都有讲究,谁先谁后不能随意颠倒,任何偷工减料都会在几年后以渗漏报复你。

基层处理是能不能靠得住的第一道门槛。基层必须坚实、平整、干燥,含水率控制在9%以下,这个数字不是吓唬人的:正确的检测方法是把一平方米的卷材盖在基层上静置四小时,若覆盖处无水印、卷材侧也无凝结水痕,基本可以开始铺装。很多工地常常跳过这个测试,结果就是涂膜空鼓、鼓泡,隔壁老王家就是因为基面没干就铺卷材,结果保修期第三年浴室开始渗水,补修花了好几千块,这种可完全避免的损失让我不得不说一句:防水不怕复杂,就怕省。

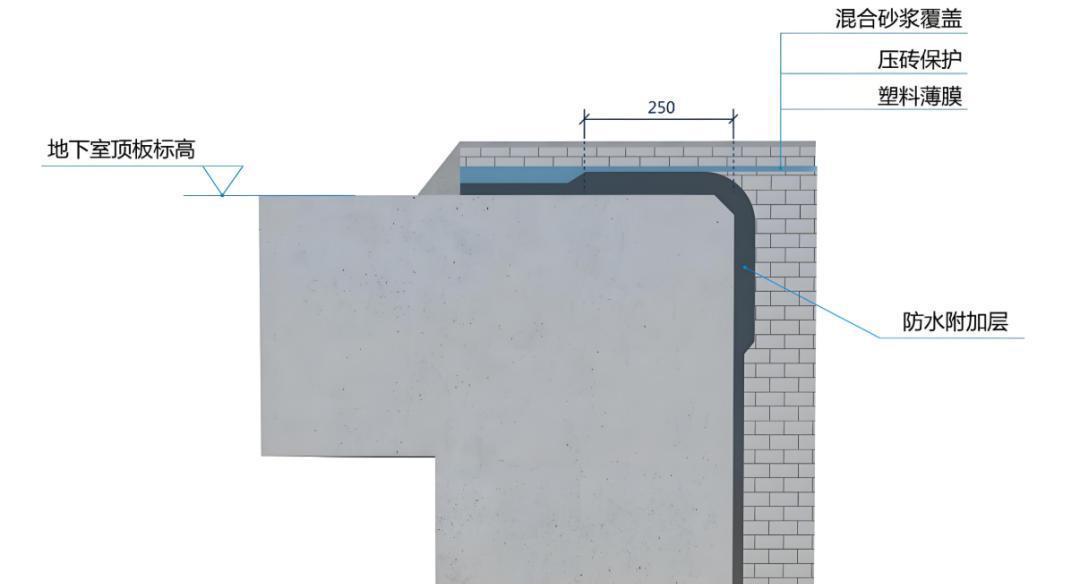

细部节点决定成败,圆角、泛水坡度和排水口的连接绝不能马虎。找平层与垂直面的交接应做成50度、R=50mm的圆弧,抹成有坡度的明沟并与排水口顺畅对接,用两米长尺检查平整度。工人如果把这些当成可选项,把尖锐角留着,卷材和涂膜在这里最容易被撕裂、开缝。说白了,节点处理是个手活,需要专业队伍一丝不苟,增设附加层、贴补丁都不能偷懒。

卷材铺贴时的“满粘”和接缝尺度有硬规则,长边搭接约一百毫米、短边约一百五十毫米,相邻短边接缝要错开一米以上,地下接缝离转角也要留有安全距离。铺贴要从低到高、先节点后大面铺贴,铺好后要用橡胶压辊压实,不能用脚去踩。现场我常见到的情况是工人顺手拉几尺就算搭接,表面看着连贯,里头却是空鼓,这种问题修起来很麻烦也极容易复发。

收口和保护层是两个容易被忽视的环节,自粘聚合物密封收口、卷材铺贴后在24小时内做保护层是常规流程。如果保护层延误,后续施工人来来回回踩踏,卷材很容易被割破;我同事遇到一个工地,卷材刚铺完第二天混凝土队就上去绑筋,结果留下了十几处需要补丁的地方,补修的成本远超当初多花一点保护费用。

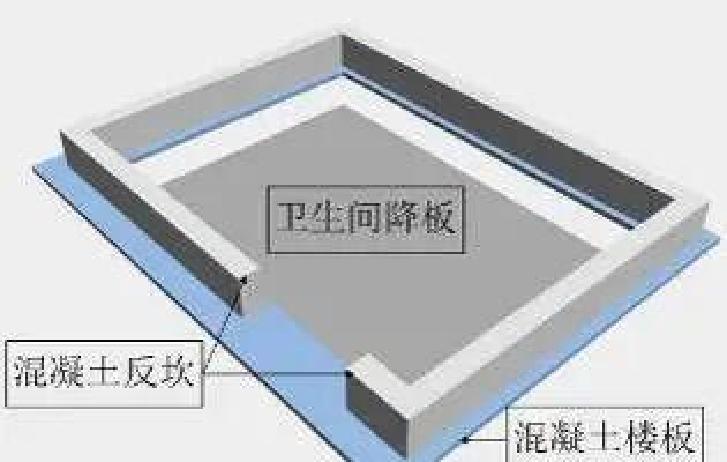

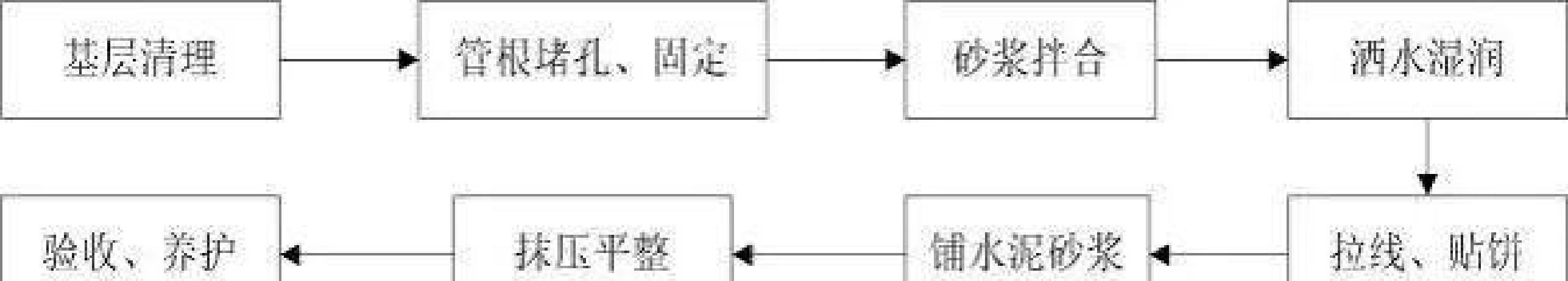

管道穿墙穿楼板的处理比你想象的更复杂。套管应一次浇固在墙内,套管中心要设钢制档圈,穿楼板的洞口须先抹一层水泥砂浆再分两次灌注掺膨胀剂的细石混凝土,并用振捣棒振实,表面应做成10毫米凹进并抹成圆角或八字坡。很多二次补漏的活就是因为最初没按这个工艺来,管根松动或填料不密实会成为永远的隐患。我看到过因套管位置选错,后来不得不动整个墙体来改管位,那工程量可想而知。

试水不是形式,是验收里的生命线。屋面试水满水50毫米、48小时无渗为合格,卫生间结构试水20到30毫米、24小时无渗再做柔性防水层,防水层施工后还要再做一次24小时的成品试水。说老实话,很多验收环节是业主能有效控制的东西,拍照留证、要求试水并记录时间,这是你以后维权的基本证据。反正我是这么觉得,防水试水不做,把风险留给未来的自己,这是不负责任的表现。

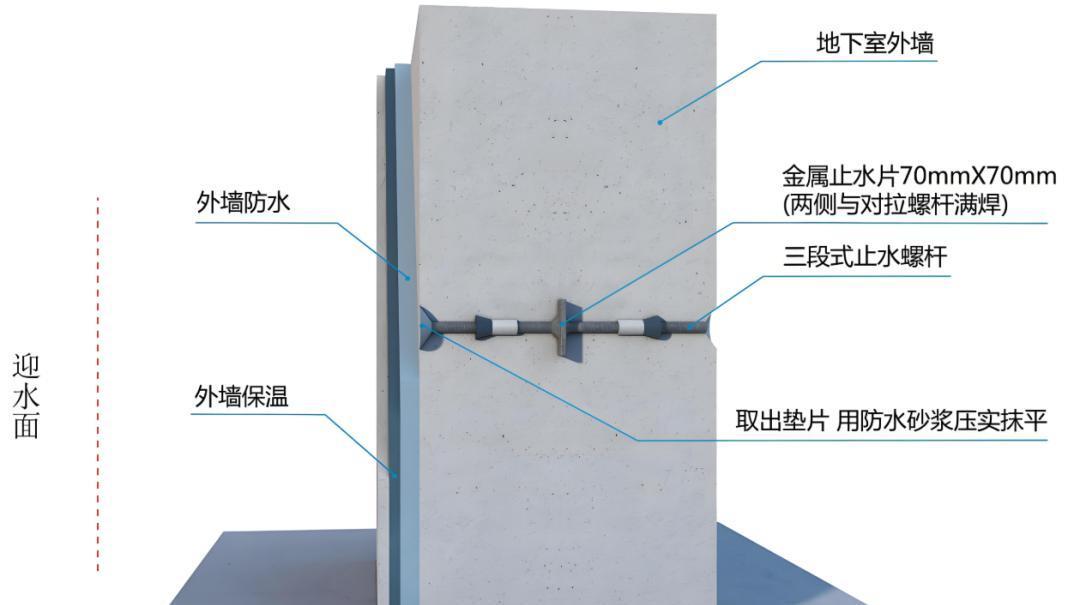

变形缝、施工缝和穿墙屋面的变形点要做附加层加固,后浇带要用早强、补偿收缩的防水混凝土,并在沉降趋稳后再施工。止水带、背贴式止水带这些名字听起来专业,但都是为了一个目的:在建筑变形和收缩时,防水系统仍能保持完整。很多小区出现的渗缝、裂缝,核心原因不是材料好坏,而是这些“细软处”的处理不到位。

施工安全和材料管理也会影响防水质量。易燃材料要专库保管,现场要禁火;工人不该穿带钉鞋在卷材上走动,涂膜未固化前不允许上人作业;施工人员要戴手套、注意通风,遇到不适要及时休息。前段时间我看到一个工人因溶剂味头疼,幸好及时撤离,否则后果难说。这些看似琐碎的管理,实际上能大大减少事故和返工。

说到如何让自己少吃亏,有几个容易实施的做法我想分享。选施工单位时别只看报价,更多看他们过去做过类似节点的照片和实际完工的试水记录,工地上如果出现不按顺序施工、不做圆角、不做保护层的现象就要当场质询并记录。施工过程中随手拍节点细节、拍接缝、拍试水时间,这些都能在事后证明问题责任点。防水既需要好的材料,也需要好的工艺和严谨的流程,三者缺一不可。

不得不说,未来防水会朝着更安全更标准化走,聚合物水泥粘结剂、冷作业卷材、更多的节点预制和现浇细化会成为趋势,监管也会更严格。作为业主,你能做的就是在前期把监工意识提上日程,别把“省事”当成省钱的理由。防水不是看谁更会省钱,而是看谁更会守住家。

你有没有遇到过渗漏或施工偷工的经历?说说你遇到的具体场景、当时怎么处理的,或者你在验收时最看重哪一点,我们一起聊聊那些被忽略的防水细节。

还没有评论,来说两句吧...