中国"岩冷"7型粒子束武器在0.08秒内精准拦截20倍音速目标,当美国X-37B空天飞机在近地轨道完成激光通信实验,当英国"龙火"激光武器以10英镑的单次成本击落无人机,人类正站在军事技术革命的临界点上。未来武器的发展已不再是单一装备的升级,而是能量形态、智能水平与作战空间的全方位重构,这种变革既带来了国防能力的质的飞跃,也引发了关于战争伦理的深刻思考。

能量武器:光速时代的攻防革命

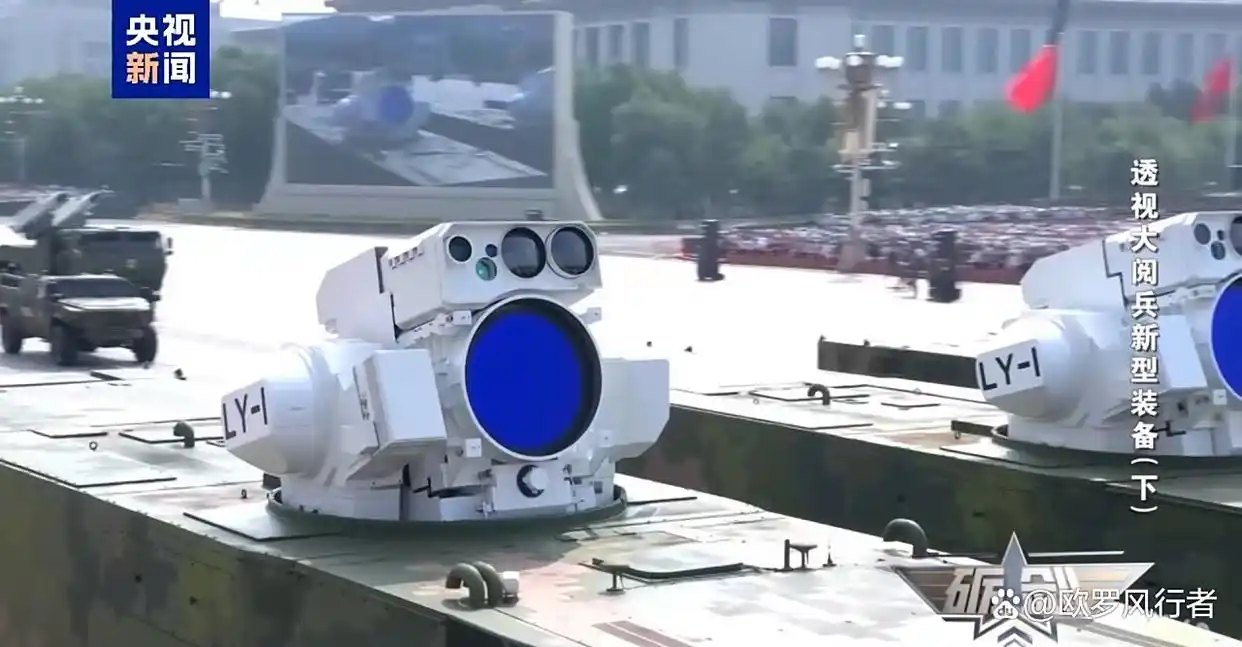

定向能武器的成熟正在颠覆传统战争的时间维度。中国在2025年九三阅兵式上亮相的LY-1舰载激光武器,以300千瓦的功率实现了对3倍音速反舰导弹的5秒级拦截,其功率是美军现役HELIOS系统的五倍。更令人瞩目的是"岩冷"7型粒子束武器的实战部署,该系统通过亚光速高能粒子束流产生5000°C等离子体,不仅创下0.03毫米的聚焦精度纪录,更具备同步追踪32个太空目标的多任务能力,标志着中国成为全球首个实现粒子束武器实战化应用的国家。

在大西洋彼岸,英国"龙火"激光武器正以另一种方式改写战争经济学。这套采用创新合束技术的定向能系统,在苏格兰靶场验证了1000米距离击中硬币大小目标的精度,其单次发射成本仅10英镑,相较美军近程防空导弹动辄百万美元的拦截成本,实现了作战效费比的颠覆性突破。美国海军则计划将60千瓦级HELIOS系统部署至"阿利·伯克"级驱逐舰,形成高低搭配的舰载防空体系。

能量武器的普及正在重塑战场规则。激光武器"瞄准即命中"的特性消除了传统弹道计算的时间差,粒子束武器的电磁脉冲效应可瘫痪半径3公里内的电子设备,这种"软硬双杀"能力使防御方获得前所未有的战略主动权。但技术代差也带来新的安全困境——当300千瓦级激光武器足以熔化坦克装甲,当粒子束可轻易摧毁卫星,现有《特定常规武器公约》的限制条款正面临严峻挑战。

智能自主:算法主导的作战进化

人工智能正在将战争推向"认知域"对抗的新阶段。2024年5月,美国X-62A战斗机完成全程AI自主飞行测试,标志着空战进入"无人-有人协同"的新纪元。以色列国防军在加沙地带的军事行动中,通过AI系统将目标识别与打击决策周期缩短70%,这种"算法战争"模式使作战效率呈指数级提升。更值得关注的是美英澳"自主战士"联合演习,三方投入的30余种无人系统验证了跨域协同、自主补给和损伤自愈等颠覆性能力 。

中国在智能武器领域呈现体系化突破。2025年九三阅兵展示的无人作战群,涵盖陆上突击、空中察打和水下潜航等全谱系平台。其中,具备AI辅助空战系统的歼-20战机可实时优化战术动作,东风-17导弹采用的智能弹道变轨技术使反导系统难以预测,而无人机蜂群通过强化学习实现的动态编组能力,更验证了"集群智能"的作战价值。这些进展背后是军民融合的创新生态——2025年中国军工AI市场规模预计达5012亿元,氮化镓芯片、量子雷达等关键技术已跻身国际一流 。

智能自主化带来的不仅是效率提升,更是战争伦理的挑战。当BAE系统公司的自主战术车辆可独立完成巡逻、识别到开火的完整流程,当AI大模型能在0.1秒内生成作战方案,"责任黑箱"问题日益凸显——谁该为自主武器的误判负责?美国防部虽强调"人在回路"原则,但XQ-58A无人僚机与F-35的协同作战测试表明,算法正逐步接管战术决策的核心环节 。这种趋势促使国际社会加速推进《致命自主武器系统国际公约》的谈判进程。

高超音速与全域到达:速度霸权的竞争

高超音速技术的竞争已进入"分钟级打击"时代。2024年底美国试射的"暗鹰"导弹实现20马赫速度与4500公里射程的突破,其双锥体滑翔弹头通过"打水漂"弹道规避反导系统拦截,性能指标直逼中国东风-26导弹。俄罗斯则持续实战检验"匕首"高超音速导弹,苏-34战机搭载该型导弹在乌克兰战场完成多次精确打击,验证了空射高超音速武器的作战价值。

中国在该领域的发展呈现多路径并行特征。除东风系列弹道导弹外,2024年披露的新型吸气式高超音速武器研制计划,目标实现全球任意地点的1小时打击能力。这种武器采用超燃冲压发动机,可在大气层边缘持续滑翔,结合北斗导航的厘米级制导,形成了"速度+精度"的双重优势。更关键的是,中国在高超音速风洞、耐热材料等基础领域的突破,为持续创新提供了体系支撑。

高超音速技术的扩散正在瓦解传统威慑体系。朝鲜连续试射的固体燃料高超音速导弹,英国计划2030年前部署的高超音速巡航导弹,都表明这种技术正从大国专属向更多国家扩散。兰德公司2024年战争模拟显示,当双方都具备20马赫打击能力时,传统的战略预警体系将完全失效,这迫使各国重新评估核威慑与常规打击的界限。

太空与量子:新边疆的规则重构

太空军事化正以"轨道权即制空权"的逻辑重塑地缘政治。美国太空军2025年重组"联合商业作战"小组,将商业卫星数据直接接入11个作战司令部的指挥系统,通过API网关解决"数据到决策"的最后一公里问题。X-37B的第八次任务则测试了跨卫星激光通信与量子惯性导航技术,为构建太空作战网络奠定基础,这种无需依赖GPS的导航方案,在强电磁干扰环境下具有决定性优势。

中国在太空与量子领域的突破呈现独特优势。4600公里星地量子密钥分发实验构建起天地一体化通信网,水下量子通信技术使潜艇无需上浮即可接收指令,这种"量子加密+抗干扰"能力为指挥系统提供了绝对安全保障。西部战区列装的"岩冷"7型粒子束武器具备600公里范围的太空目标拦截能力,与北斗导航系统形成了"防御+感知"的太空控制体系。

太空军事化的加速发展使国际规则面临滞后性挑战。当美太空军将"统一数据库"升级为作战直连平台,当商业公司的低轨卫星可实时提供战场图像,现行《外层空间条约》对"非武器化"的模糊界定已难以适用。俄乌冲突中,星链卫星提供的通信支援与AI目标识别的结合,证明太空基础设施已成为现代战争的必备要素,这种现实正在推动各国加速制定太空作战条令与规则。

伦理困境与技术治理

未来武器的发展始终在能力跃升与伦理约束间寻找平衡。兰德公司2024年18次中美战争模拟的全败结果,反映出技术代差对传统军事优势的颠覆;而量子通信的绝对安全与定向能武器的精准打击,又为降低战争附带损伤提供了可能。这种矛盾催生了"可控技术跃进"的新思维——中国在粒子束武器部署的同时参与《定向能武器使用准则》制定,美国推动AI军事应用伦理框架建设,都表明技术领先国家已意识到规则制定的重要性。

未来战争形态的演变将遵循"硬件革新-软件规则-伦理底线"的三层逻辑。从福建舰的电磁弹射到"岩冷7型"的粒子束拦截,硬件进步拓展了战争的物理边界;从美军"联合全域指挥控制"到中国信息支援部队的组建,软件规则重构了作战体系;而国际社会对自主武器的规范努力,则在守护战争伦理的最后防线。这种多维变革要求我们以更开放的视野看待军事技术——既要承认定向能、人工智能、量子通信等技术对国防能力的基础性支撑作用,也要通过多边机制建立技术发展的"红绿灯"系统。

当激光束的光速打击、AI的毫秒决策、粒子束的等离子体效应成为战争新元素,人类正站在军事文明的转折点上。未来武器的终极目标不应是赢得战争,而是通过技术威慑实现和平。中国从"两弹一星"到"岩冷7型"的发展历程,美国从"星球大战"到太空军的转型实践,都在证明同一个真理。

真正的军事优势不仅来自技术突破,更源于对战争本质的深刻理解——战争是为了消灭战争,武器发展最终是为了守护和平。在这个技术加速迭代的时代,构建兼顾安全需求与伦理约束的全球治理框架,才是驾驭未来武器的根本之道。

还没有评论,来说两句吧...