写在前面

“一些正经又不正经的话”

这是一个“莫名其妙”的基础书目解读系列栏目。

上期解读的书本是《新闻事业经营管理》,在那期文章中,我对湖南大学《新闻事业经营管理》这本书的考题类型、考点范围以及学习方法进行了一个小分析。

然后:

所以这期应群内成员要求,出《中国新闻传播史》书目考点总分析,并寻思干脆把这个“基础书目大解读”做成一个系列继续写下去。后续还会“不定期”新更其他书籍。

湖大的宝子可加群,我们可以在里面讨论学习!分享材料!这可真是一个“莫名其妙”的群广子。

进入正题

这篇文章主要针对方汉奇版本的《中国新闻传播史》书本框架考点展开,主要分为两个部分。

1. 判断考点范围

2. 推荐背诵梳理方式

注:如果参考书是其他版本的中新史或者外新史,大家也可借鉴本文整理思路,自己动手,丰衣足食!

1.判断考点范围

《中国新闻传播史》考什么?同样还是那句话,所有的复习到了中后期都要开始落脚于真题。

《新闻事业经营管理》那本书是从各个方面来分析新闻事业产业如何赚钱,属于措施策略类的书籍,复习角度同样需往措施方面思考,可背诵的地方不多,较为灵活。

而《中国新闻传播史》这本书就完全相反,考的是史实,是每个阶段出现的报纸、报人、事件、思想等,主要在于背诵。

所以研究这本书一定是研究其“背哪里、如何背”的点。

首先要搞清楚“背哪里”,解决这个问题,就要去研究真题,梳理考点,总结出高频考点与低频考点,高频考点重点背诵,低频考点其实也要重点背诵(?)。

我这边建议,目前这个阶段,只要是考点都要进行重点背诵,后期冲刺再去奔重点,搞押题。

我当初是完整地把书上的考点背了八遍,犄角旮旯里的所有报纸我一个都没放过,为了保稳。

《中国新闻传播史》这本书分析考点需要从“考试大纲、历年真题以及参考书目课后思考题”入手。这里以湖南大学为例。

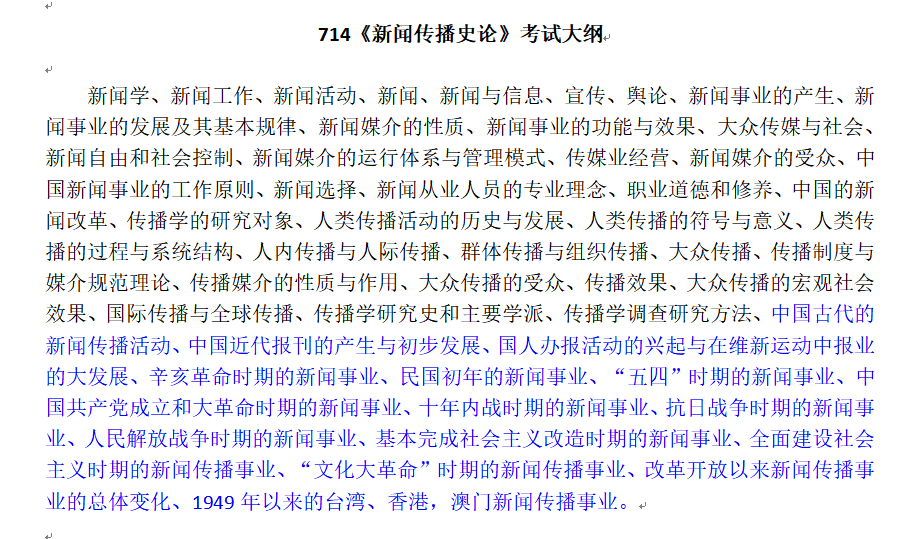

先放大纲:

湖南大学每年都会在9月中下旬发布考试大纲,一般是一张卷子发一个大纲,湖大新闻史考卷为714《新闻传播史论》,上图蓝色部分属于《中国传播新闻史》这本书的考纲内容。

分析过考纲的同学应该能够找到规律,每年的考纲基本变化不大,都是相关参考书的目录章节名,但会有些许不同,这些不同就是你可以拿来分析考点的地方。

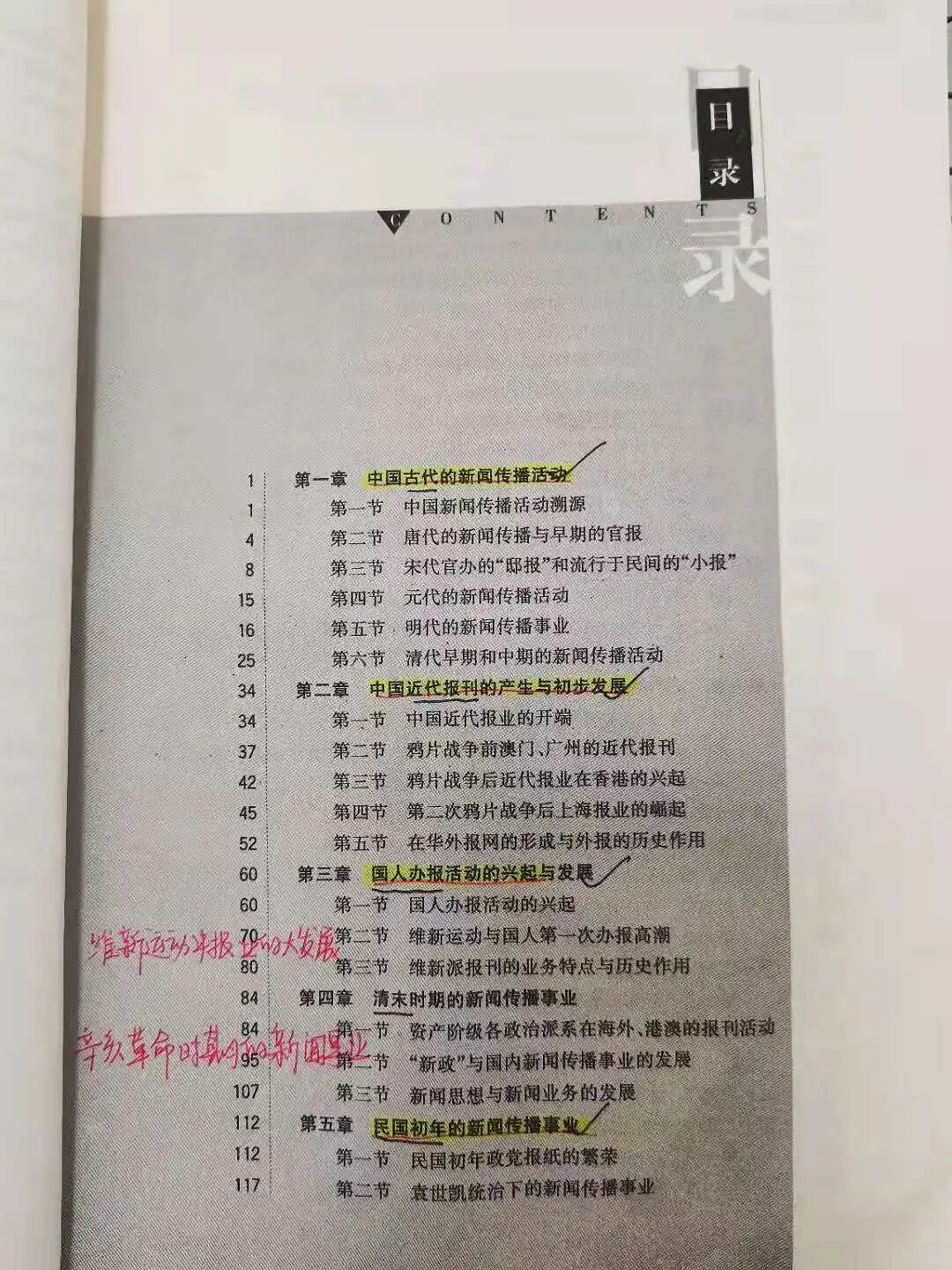

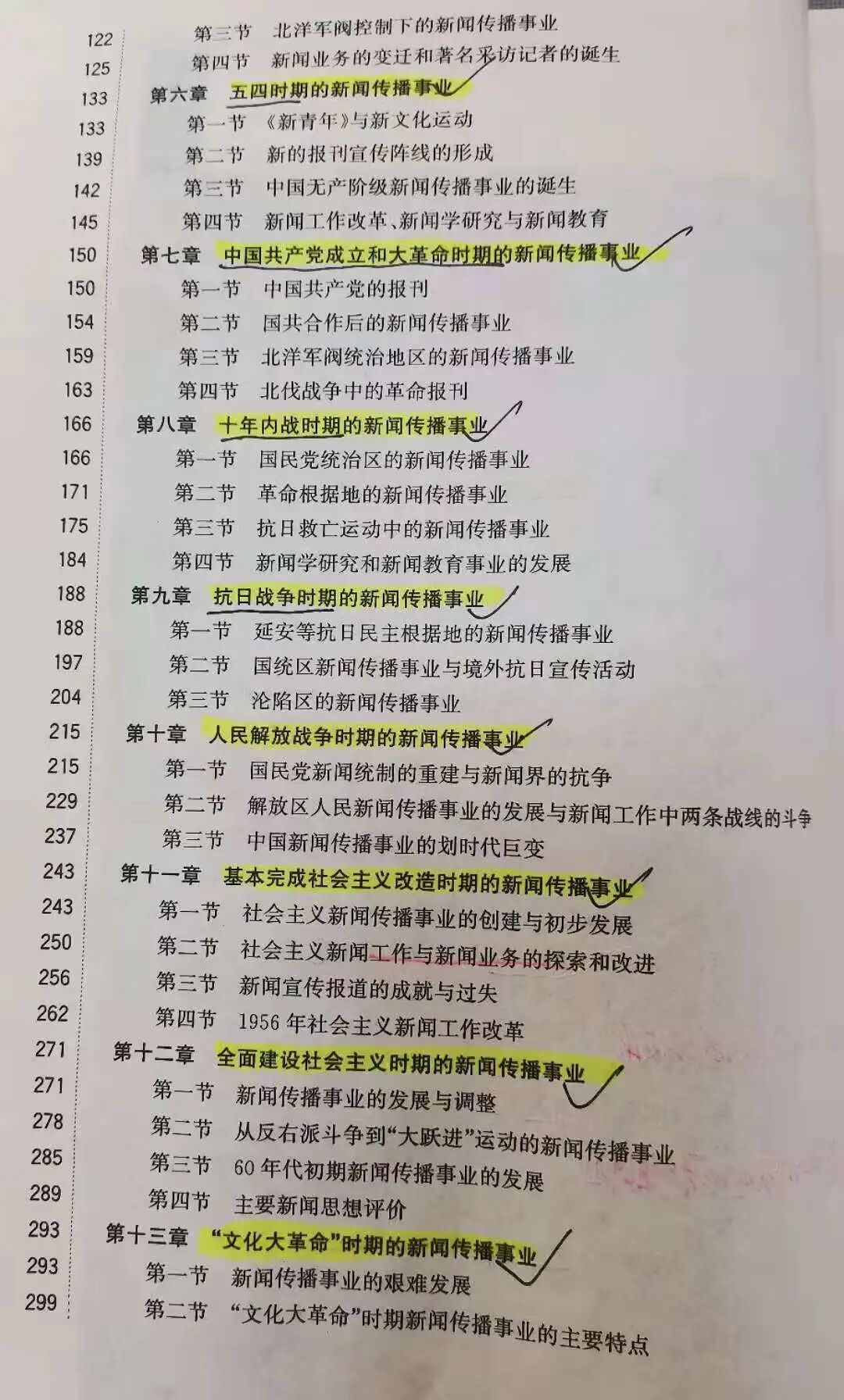

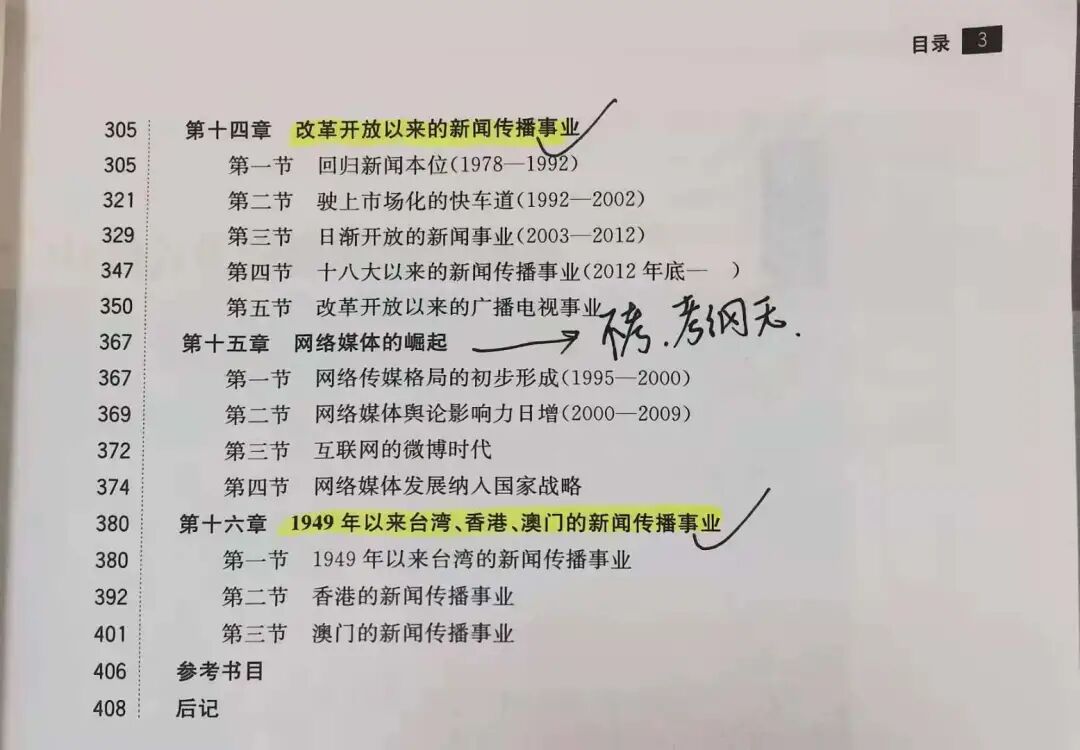

以下为书本目录,大家阅读时可进行对照:

比如:大纲中列出章节:“第三章国人办报活动的兴起与在维新运动中报业的大发展、第四章辛亥革命时期的新闻事业”在书上其实称之为:“国人办报活动的兴起与发展”“清末时期的新闻传播事业”。

大纲把第三章小节内容“维新运动报业发展”单独提取了出来,就是起一个强调作用,告诉你维新运动时期的报业很重要,是考点。

大纲第四章“辛亥革命时期的新闻事业”是将书中的“清末”这个时间点具体化到一个“历史事件”,按事件来分时期,同样也是强调作用。

此外你还会发现,书本目录的第十五章网络媒体的崛起,并不存在于大纲当中,说明不考,除非今年考纲新增,不然就是不考。

所以单从考纲来看,你就可以标记出两个考纲中强调的小重点。

即:维新运动中报业的大发展以及辛亥革命时期的新闻事业。你还可以删掉一个必定不考的章节(除非今年新增),即:网络媒体的崛起。

考纲推测结束,开始梳理真题,继续细分考点。

这里选择湖南大学学硕2014-2021年8年关于新闻史的真题合集。

大家可快速翻过了解一下:

新闻史真题8年汇总

【2014】

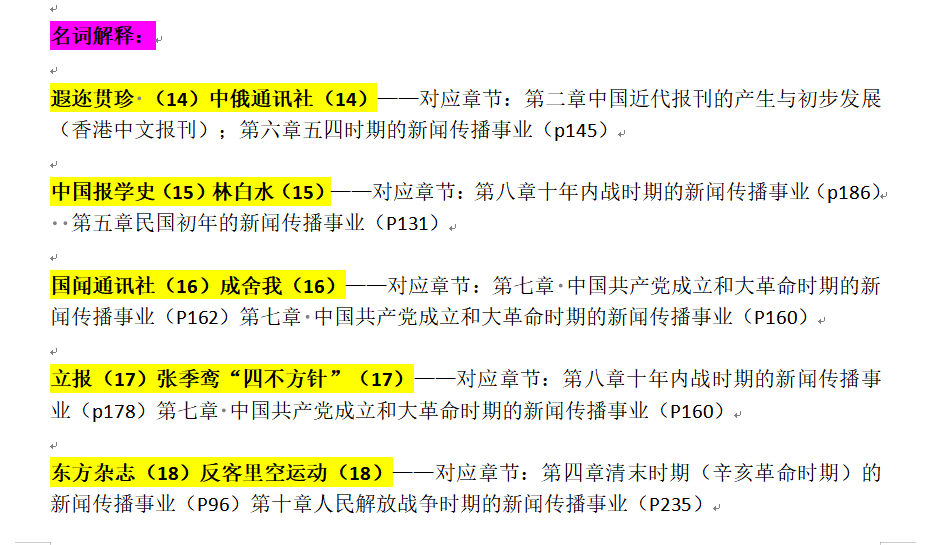

遐迩贯珍

中俄通讯社

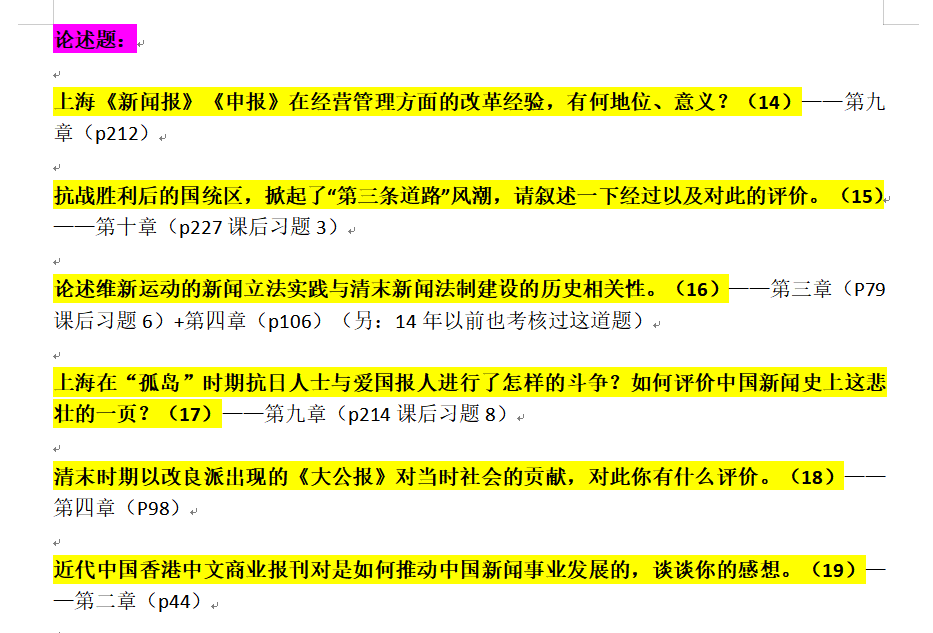

论述:

上海《新闻报》《申报》在经营管理方面的改革经验,有何地位、意义?

【2015】

中国报学史

林白水

简答:如何评价外国人在华的办报活动。

论述:抗战胜利后的国统区,掀起了“第三条道路”风潮,请叙述一下经过以及对此的评价。(13年也考过)

【2016】

成舍我

国闻通讯社

简答:简述邹韬奋的办报活动。

论述:论述维新运动的新闻立法实践与清末新闻法制建设的历史相关性。

【2017】

立报

张季鸾“四不方针”

简答:

《中国人民政治协商会议共同纲领》中关于新闻事业条款。

论述:

上海在“孤岛”时期抗日人士与爱国报人进行了怎样的斗争?如何评价中国新闻史上这悲壮的一页?

【2018】

东方杂志

反客里空运动

简答:《新青年》与陈独秀的关系。

清末时期以改良派出现的《大公报》对当时社会的贡献,对此你有什么评价。

【2019】

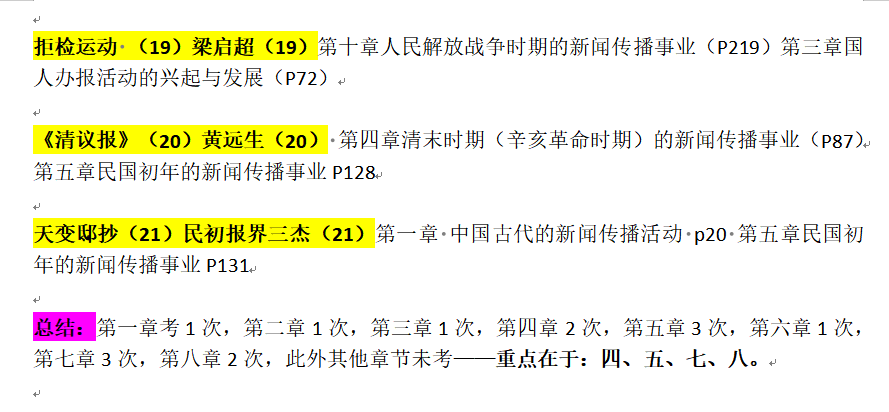

拒检运动

梁启超

简答:邵飘萍为什么是新闻界不可多得的全才

论述:近代中国香港中文商业报刊对是如何推动中国新闻事业发展的,谈谈你的感想。

【2020】

清议报

黄远生

简答:北洋统治时期新闻事业短暂复苏的原因。

论述:论述我国报刊论证的传统。

【2021】

天变邸抄

民初报界三杰

简答:

简述红色中华通讯社到延安新华广播电台的发展历程。

论述:

邹韬奋的办报活动和精神,对新时代中国新闻工作者的启示是什么?

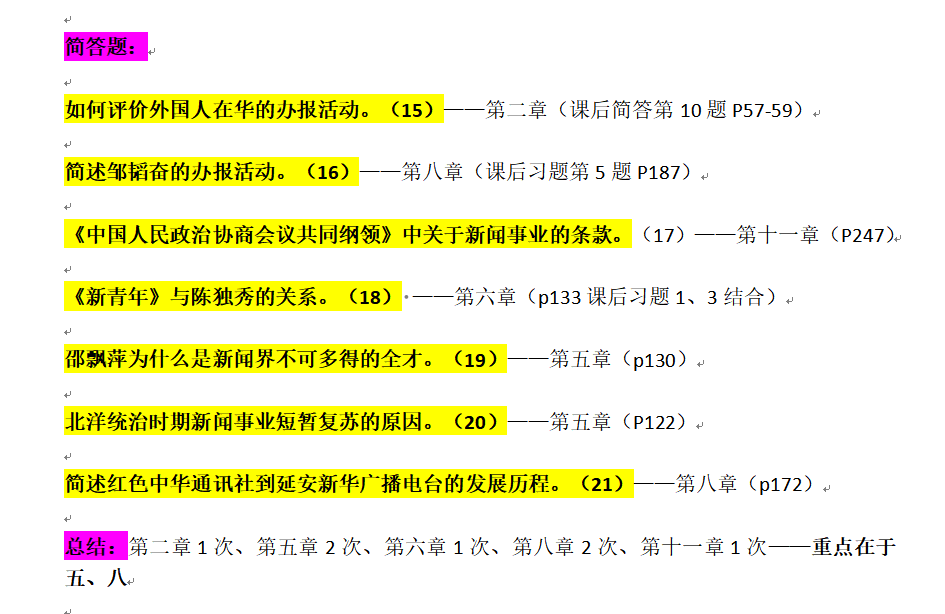

从这些真题中,可一目了然提取出考题类型,即:名词解释、简答题、论述题三类。

基本上每年都会有两个名词解释(每题5分),大多数时候考一个报人+一张报纸。一个简答题(每题15分),一个论述题(每题25分),占比总分值50分。

就湖大真题来说,无论是名词解释简答还是论述,中国新闻史的考题都较为基础,不需要发挥太多主观能动性哈。

总结完题型,再继续细分确定考点范围,精准到每一题在书本的哪一页。

湖大学硕近8年新闻史真题考点范围我都总结好了,考湖大的直接保存下图即可,不必再自己花时间去整理。

最后合并可总结出全书的考点重点,即:

第一章考1次,第二章3次,第三章2次,第四章3次,第五章5次,第六章3次,第七章3次,第八章5次,第九章2次,第十章1次,第十一章1次。

所以:全书整体考点在于1-11章,此后章节从未考过,可以略过。

1-11章中,超重点章节(5次以上)为:第五章、第八章;较重要章节(2-3次)为:第二章、第三章、第四章、第六章、第七章、第九章、第十章(后两个多考论述题)。

其他章节,如第一章、第十一章考的较少,一般处于冷不丁冒出个别名词解释和简答题。

此外简答与论述多数题都来自于课后习题,所以......得习题者得天下(?)做它!背它!

以上为考点范围划分,这个方法虽笨(?),但实用,可运用于任何书本考点分析,可操作性也很强。

如果你想要自己整理分析其他书本的考点,建议最好能够找到书本的电子版笔记,直接对着真题用word搜索关键词,就可以快速找到这一真题位于哪一章节,再去翻书做标记,这样可以节省很多时间。

2.推荐背诵梳理方式

解决完“背哪里”的问题,接下来进入到“怎么背”的问题中去。

去知乎搜“怎么背书有效率?”我写累了,全篇完(不是)

我先老实一点吧,我不想写什么“用了这个方法,五天背完中新史不是梦”。那真是梦。

我当年背新闻史并没有用什么诀窍,甚至没搞笔记,直接捧着书就背,我亲切地称自己为“硬背派”,硬背派学子靠量取胜,背八遍,天王老子都离不开我的脑子。

但是由于这几年的“新传考研研究工作”,再加上论文实践的摧残,我发现还是得聪明一点,硬背行是行(是真行!),但是耗时间。

所以我还是在读研期间研究学习了一下框架方法论辅助背书。

一个好的背诵,首先从梳理全书框架开始,尤其是历史类的书籍,因为“线”没有拉好,记忆就会变得十分破碎,不够系统。(当年我虽然没有梳理框架,但我使用了书本的目录框架)

我现在整理书本框架的主要逻辑线是从宏观到微观,微观之下继续分块、穿线、定点。

注:“分块、穿线、定点”这三个步骤是之前我在知乎上学到的,写这篇文章我又去搜了一下,那篇文章还在!是《超级演说家》第二季全国总冠军刘媛媛UIBE-PKU在知乎上分享的一个背书方法论,我用了很久,包括在论文写作上,觉得管用,推荐给大家吧。

下面细讲:

宏观即把历史线拉长,结合政治史纲学习内容,主要梳理书本的历史背景,也就是按照重大事件把书本背景连成线。

建议各位把每一章的历史事件与特点总结到章节前,做一个关键词的小笔记。

因为只有把每一个阶段的背景弄清楚,你才能从因果上搞懂每个时期报纸的特性和意义,甚至你还能依据背景去推理出你漏背的报纸内容(同一时期的报纸有相同使命,内容大多也相同)。

比如第二、三章背景线为鸦片战争前夕——鸦片战争——第二次鸦片战争——洋务运动——甲午中日战争——维新运动。

背景相同,只是第二章讲的是外国人在中国办报活动,第三章讲的是国人自己的办报活动。

第二章逻辑线即:鸦片战争前夕:西方列强入侵,英国是最早侵华的国家,先从意识层面打入,所以英国传教士来到中国,开始进行传教活动,传教要用到报纸,所以中国近代报纸出现了。

按这个背景我们就可以推测出,这个时期的报纸特色,即传教,先外文后中文。

鸦片战争爆发之后:割地香港,所以这一时期报纸都在香港这边创办,这个时候英文宗教性报刊变少了,开始走发展英文商业报刊,与此同时香港这边也开始逐渐发展起中文报刊,甚至还发展了中文商业报刊。

第二次鸦片战争后:上海还是通商口岸,这个时候上海报业也逐渐开始发展,逻辑线依旧是,上海英文报纸——中文宗教报纸——中文商业报纸。

总结下来,这一时期报纸不是宗教就是商业,且一般是先英文后中文。可以把宗教性质的报纸和商业类报纸做个分类,内容则可找共性精简背诵。

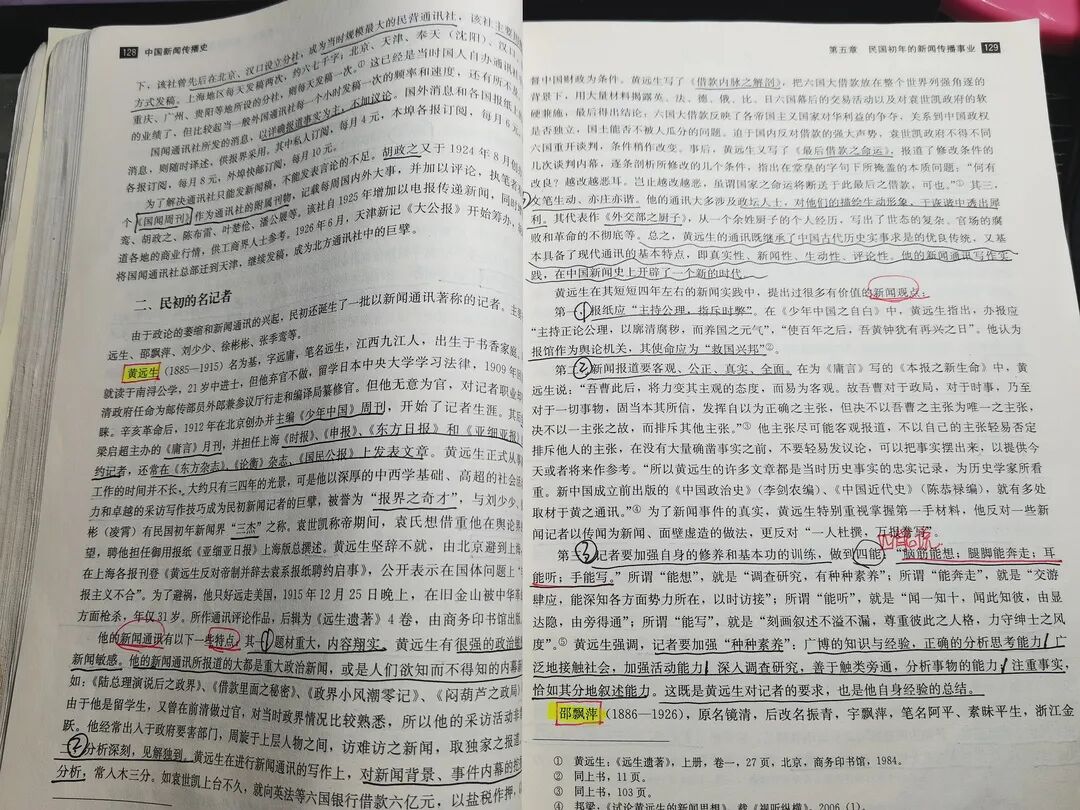

第三章同样是这个背景,但国人办报丰富很多:

鸦片战争之前:我国最早觉醒的人那务必是虎门销烟的林则徐,他因为国内大环境没办法办报,主要就是翻译外国人的报纸。

特别像我们了解西方的科学知识,先从翻译他们的核心论文开始一样的道理。他后面还有魏源,同样是介绍西方情况,了解敌情,他两都因为条件问题没办法办报。

第一次鸦片战争之后:国内环境更加恶劣且思想还尚未觉醒,并没有办法自己办报,基本上报纸都被外报占据。所以书上这一部分是空白的,没有办报活动,只有办报构想。

比如:太平天国的洪仁轩、王韬、郑观应,属于思想先驱们。

第二次鸦片战争之后:大多数中国人逐渐觉醒,开始搞洋务运动,报纸也办了起来,这些报纸背靠洋务运动的背景,基本上内容都是鼓吹发展洋务,宣传变法思想(王韬支棱起来了),还有一部分报纸依旧是商业性报纸。此时办报整体还是很困难的,也没有形成潮流,总是被打击。

1898年维新运动开始了:这个运动风生水起,作为宣传的报刊,国人第一次办报高潮出现。有了这个高潮,那报纸种类也变得更多,还出现了政论报纸。

此外维新运动本身就比较支持君主立宪,立足到新闻传播这边,就体现为:新闻法制的建设。

所以这里康有为他们搞了一个新闻法治的要点,呼吁出版自由(因为之前太封闭了所以现在渴望自由),开放报禁。

这两章的线就连起来了。

注:不完整梳理线条可,但一定要弄清楚历史事件的主张,比如洋务运动、维新运动、辛亥革命这些都是主张什么内容?这些主张基本上就决定了报纸的主要内容。

另外:新闻史不要直接背笔记,太断裂了,要对着书本背景背,对着事件主张背!

下面就进入到微观下面的方法论了,即前面说的“分块、穿线、定点。”

分块,即:用对比关系或者属性来将整块或者多数内容分类成几个同类小点。

比如书本上的报人与报纸背诵就可用这一方法。

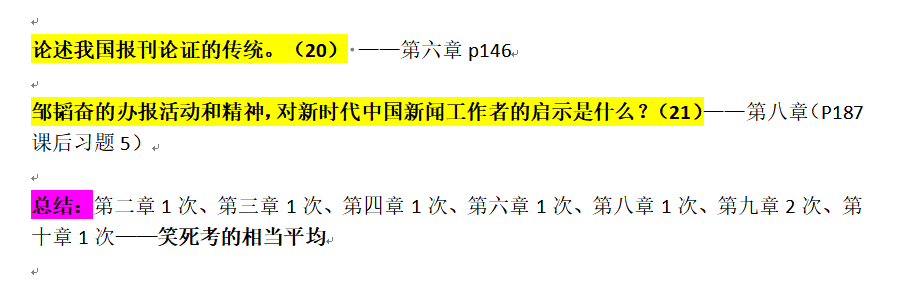

我们背民初的名记者,打开书本会发现,几页全部都在介绍这个人,甚至没有一点重点。

这个时候你就可以进行分块,按属性分为:人物介绍、参办报纸、办报与文笔特性、新闻思想四大类。基本上可以总结所有报人。

以刘少少为例,书上P130页,介绍十分杂乱。你按照分块总结可得:

1、人物介绍:民初著名记者,怪杰之称。

2、参办报纸:《中国新报》《帝国日报》《湖南新报》《公言》《亚细亚日报》。

3、办报与文笔特性:撰写政论、但政治上保守,文章独辟蹊径、庄谐杂出、时有新意。

这样分类下来,一目了然,在背书的时候,也有了一个小的逻辑方向,不会漏背。

这个分块按照个人习惯进行逻辑梳理,并不绝对。

第二个穿线,即:找到背诵内容的逻辑,形成“看到这个就能想到下一个”的惯性心理。

我前面说的宏观历史梳理其实也是一个穿线的过程。

我们新闻史的总框架逻辑可跟着书本逻辑走,直接按照书本逻辑列出各个章节框架。因为书本的逻辑线是非常清晰的。

如第三章:

把每本书都梳理成这样的具有时间过程的小框架,然后结合背景主张要点,先背诵框架,再去逐个展开来背。

第三个定点,说的就是具体内容的背诵,其实说的通俗点就是关键词背法。

去买一些五颜六色的荧光笔,把重要关键词划出来,找到文章描写的逻辑,然后端着书背你划出来的关键词,后期在写卷子时,再一一根据关键词展开即可。这里可以结合上面说的“分块”一起使用:

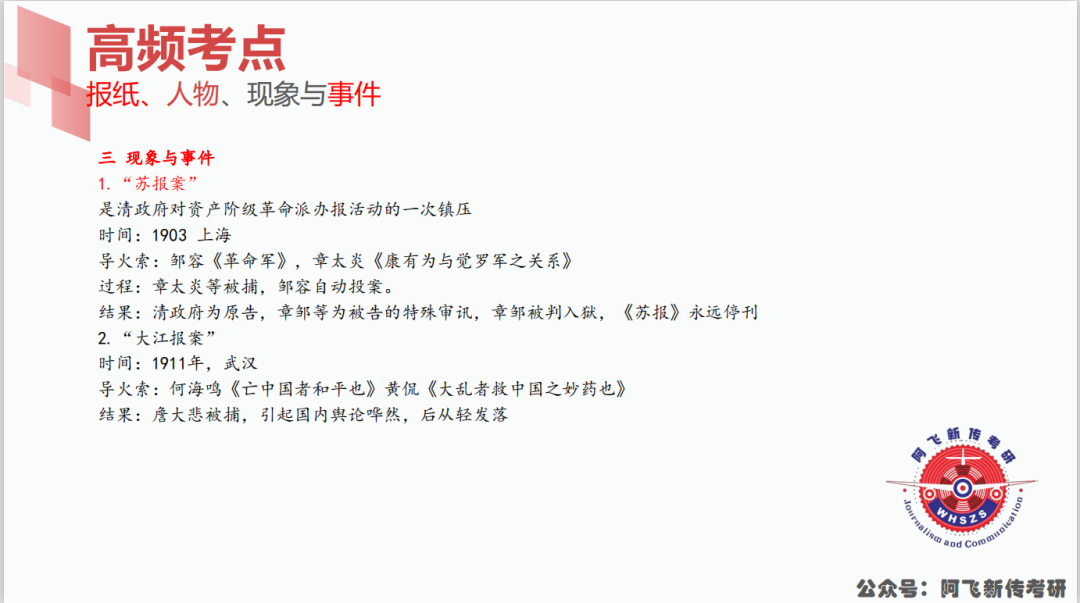

如下文苏报案与大江报案:

建议不要对着笔记,而是对着书,划出关键词,直接背。

因为拿关键词笔记背,没有清晰清楚书本的表达逻辑,你可能到时候看到卷子依旧写得是关键词(?)很难做到写卷子的时候,进行关键词扩展。

以上仅仅是我的一些关于新闻史复习的小建议,不一定适用于所有人,大家可根据自身情况进行调整。

点击下方图片可获得实务课与批改相关信息

↓↓↓

点击下方图片可获得半程班相关信息

↓↓↓

点击下方图片可获得全程班相关信息

↓↓↓

还没有评论,来说两句吧...