50公里之外的等待:百万新洲人盼来的新洲东站,能把“半小时生活圈”变成现实吗?

说实话,去过新洲老城区的人都有一种复杂的感觉:这里既是武汉的一部分,又像被城市的交通网遗忘了。新洲邾城到武汉三环线直线就有五六十公里,平时上下班、看病或者去学校,很多人要把时间和体力都“掏空”在路上。我有个朋友小李,几年前孩子发高烧,赶到市区医院来回折腾了近一整天,那种焦虑至今还在他眼神里。过去新洲的希望寄托过火车站——1996年通车的新洲站曾带来短暂的繁荣,工厂、招工广告、宝石厂的故事都在村镇里传了好久,谁也没想到十年后车站停运,一切热闹戛然而止。

武汉交通的不平衡是肉眼可见的事实。黄陂沿江高铁、天河站、地铁线网密集,这些区域像被城市主动拥抱,而新洲则长期处在“射线缺失”的东北角。有人把原因说成是距离太近、不值得建站,也有人听到县际竞争的传言把过去的关停解释成利益博弈。关于这些说法,我觉得需要分清事实和情绪:事实是新洲确实长期缺乏快速轨道连通;情绪是居民这些年的积累怨气。历史的伤口不能成为未来决策的障碍,但也不能忽略居民的信任修复需求。

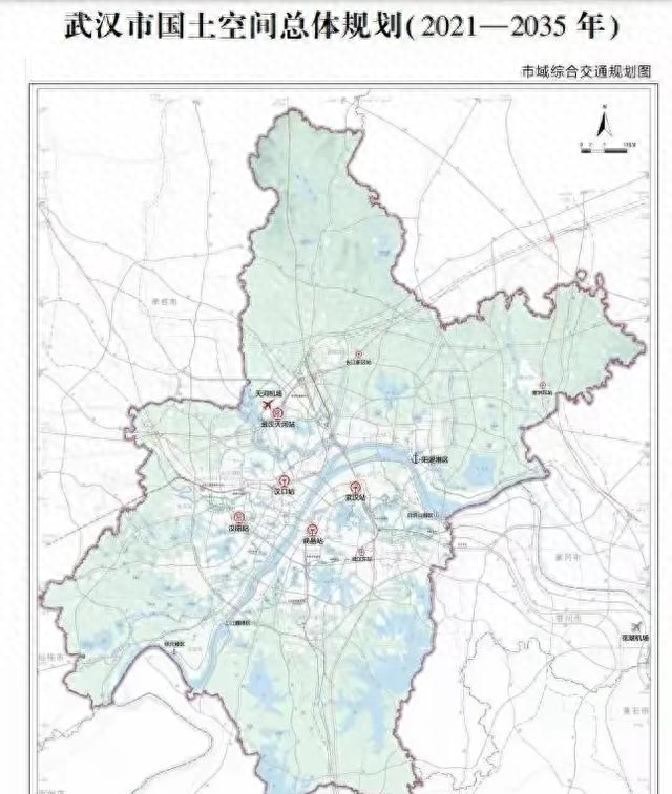

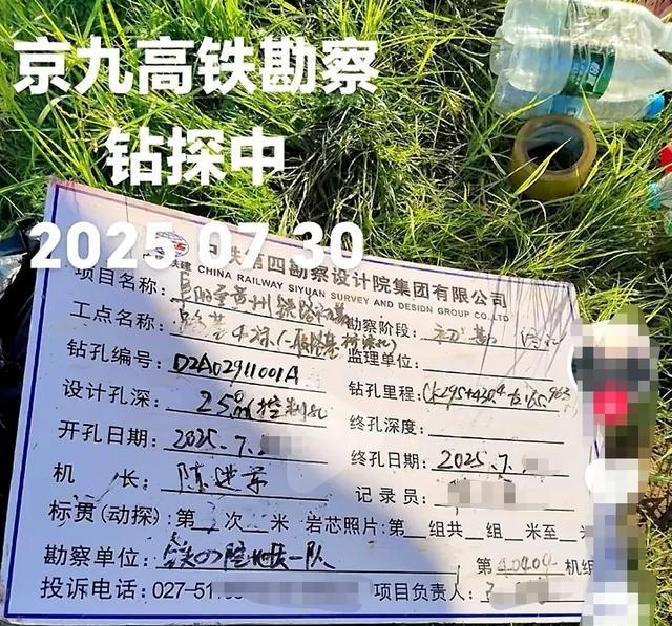

现在的利好要比过去多很多。官方的空间规划里已经把“新洲东站”写进了未来版图,初期方案指向邾城以东、问津大道延长线上,附近的洪岗村成为了频繁被提及的备选点位。更引人注目的是规划中对枢纽功能的定位:从初期的两台六线预留条件,到后续报道中的更大规模设想,都是希望把这个站建成联通京九高铁并预留接入武杭高铁、武汉枢纽直通线的节点。换句话说,新洲正在争取从“被动等车”变成“主动接轨”的位置,这对这里的大学城、工业园以及阳逻港的货运联动来说,意义不只是几小时的时间节省那么简单。

具体会带来哪些变化呢?一方面是客运:高铁加地铁或城铁的接驳可以把新洲与武汉主城区的通勤时间压缩到可操作的半小时到一小时范围,从而吸引人才、学生和企业选择在新洲落脚;另一方面是物流与产业:阳逻港作为区域大港,若与新洲东站形成“铁水联运”的节点,将大幅降低企业运输成本,给本地制造业和仓储业带来实打实的机会。我还记得隔壁老王,他的建材小厂曾因运输费高而被迫缩小产能,如果真有高铁货运和联运接口,他的生意可能会迎来翻身。

但机会总伴随风险。高铁站若没有同步规划城市配套,可能出现站却没人上车的尴尬,或者带来土地价格暴涨、老居民被边缘化的后果。为此,新洲要做到的不是单打一座车站的建设,而是把车站放进一套完整的交通与城市更新计划里:先把客运枢纽的公交接驳、轨道换乘、停车场和微循环解决好,再协调产业园区的用地与物流通道,最后给周边居民做好安置与就业培训。落地过程中也需透明公开时间表和环评结果,避免过去“先热闹后沉寂”的悲剧重演。

作为普通市民,我们能做的也很具体。首先是保持对官方信息的关注,用乡镇居民代表和社会监督的方式把建设进度、选址结果和补偿机制记录下来;其次是鼓励当地企业提前谋划,把产品线、仓储和服务向可能的枢纽化方向调整,借助阳逻港和高铁联运形成竞争力;再者是社区层面推动职业培训,让可能受益于物流、旅游和服务业扩张的居民尽早获得技能。说白了,车站不是终点,而是一个开启区域升级的开关,能不能把开关按下并持续供电,需要政府、企业和居民共同维系。

对新洲人来说,等待多年后的高铁站意味着修复一次城市归属感,但这也只是第一步。我个人觉得,若想让“30分钟生活圈”不只是口号,需要把轨道建设、城际交通接驳、产业规划和民生配套放在同一张时间表上,且每一步都要有人监督,有民意参与。反正我是这么觉得的:大项目的好处不能只让少数人先吃到,公平的收益分配和透明的规划才是长久发展的基础。

你如果是新洲人,或者曾经为了坐火车长途跋涉去武汉,请说说你当时的经历和现在对新洲东站的期待;如果你在城市规划或物流行业工作,也欢迎讲讲你觉得这个站应该优先解决的三件事是什么。

还没有评论,来说两句吧...