近日,一篇题为《深扒蒙年、伊利6大罪状,媒体不敢说,那就我来说》的文章,掀起了一场有关中国乳业的“滔天巨浪”。

近年来,吐槽中国乳业发展问题的报道并不少见,“曝光”乳企问题的文章更是不在少数。为什么这一次不仅登上了热搜,还引发了众多媒体、两大乳业巨头、中国乳制品工业协会以及广大网友的“参战”呢?

01

官方辟谣登上热搜

最近,一篇文章指责蒙牛、伊利“产品质量不达标”、“往牛奶里添加化学物质”“降低检验标准”、“压榨奶农”、“欺诈消费者”,将蒙牛、伊利以及现行国内乳业标准,推上了风口浪尖!

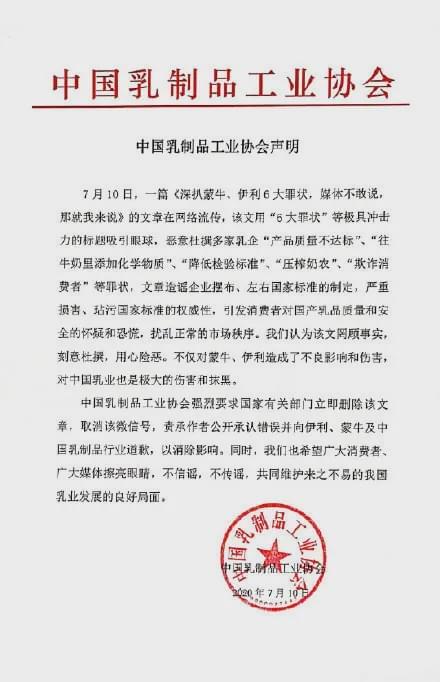

7月10日,中国乳制品工业协会(简称:中国乳品协会)针对该文发布声明,谴责文章用“6大罪状”等极具冲击的字眼吸引读者眼球,罔顾事实,造谣诽谤,用心险恶,对蒙牛、伊利造成了不良影响和伤害。并提出,“强烈要求国家关部门立即删除该文章,取消该微信号,责承作者公开承认错误并向伊利、蒙牛及中国乳制品行业道歉,以消除影响。”

官方辟谣一出,随即登上微博热搜,众多媒体转载辟谣声明,引发了更多网友围观。虽然目前那篇“深扒文”已经删除,但其带来的社会影响依然余烟未散。

02

“全球最低标准”?

网友和消费者最为关注的焦点之一,即当前的乳品安全国标。那么,乳品国标到底是在什么背景下制定的?究竟是不是全球最低?为什么会引发业内人士和消费者的广泛关注呢?

2010年发布的乳品安全国家标准中,两项关键性标准(即每毫升鲜乳含有的菌落数、每百克鲜乳蛋白质含量)被指标准过低。蛋白质含量由原标准中的每100克含量2.95克,下降到了2.8克,低于发达国家3.0克以上的标准;每毫升牛奶中的菌落总数标注由原来的50万CFU(单位体积中的细菌群落总数)上升到200万CFU,比美国、欧盟10万的标准高出20倍,比丹麦的3万标准,更是高出近70倍。

把这一乳品标准与此前的标准以及世界发达国家的牛奶标准进行对比,差距一目了然。知名乳业专家王丁棉曾说:“2010年调整国家牛奶质量标准,调整后的标准是全球最差的牛奶标准。”

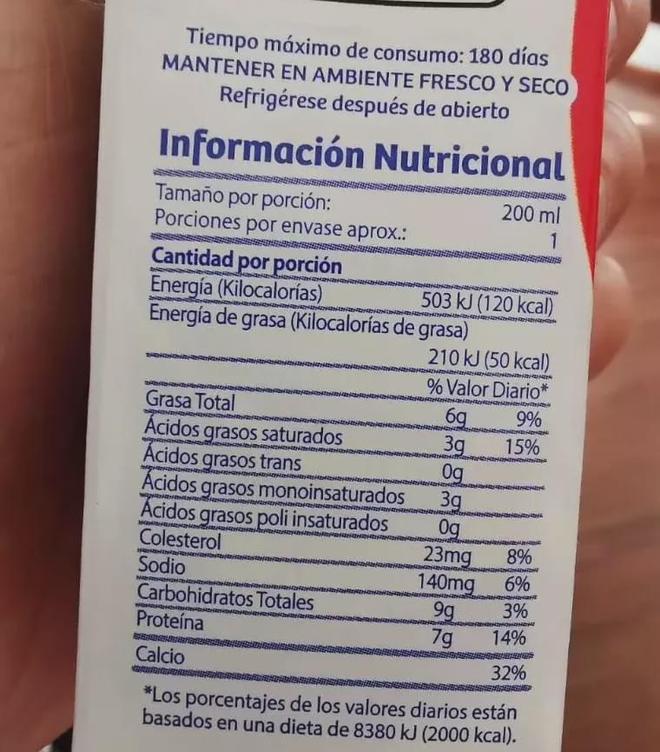

此次“蒙牛伊利事件”发生后,著名经济学家梅新育在其自媒体中撰文,表示“现行乳品国标中蛋白质含量标准确实是太低了,以至于不如厄瓜多尔这样一个南美贫穷小国”,并列举了一位常驻南美的朋友的评论,“今早被牛奶的新闻刷屏了,赶紧看看厄瓜的普通牛奶,这一看,唉……蛋白质居然是七克,太不给蒙牛和伊利面子了,我说认识的一个厄瓜卖牛奶的对欧洲牛奶嗤之以鼻呢,看来安第斯的奶确实不错”。

03

出台伊始争议不断

其实,对于现行乳品国标,早在2010年出台伊始,就曾引发过业内人士的激烈争论。

当时年近八旬的原国家乳制品订标组副组长曾寿瀛曾表示:“世界上哪一个国家的标准放低至此?二十多年来一直沿用的历史经验,为什么骤然被推翻?”

参与制定乳业国标的“七十多位不同领域的专家,11个部委机构的联合”不可能完全是摆设,这背后与当时中国的生乳质量太差有关。虽然1986年国标中的蛋白质含量是2.95%,但这个标准并没有被严格遵守过。当时的辽宁奶协秘书长表示,他们发现40%的奶户原奶质量不能稳定在2.95%之上。农业部官员亦表示,“没有哪个企业敢说它没有收过2.95%以下的牛奶。”

因此,也有专家对2010年的乳品国标表示支持。内蒙古奶业协会常务理事金海称,现行乳业标准符合中国国情,“如果我们的检测标准明天就向国外看齐,那80%的牛奶得倒掉,大多数消费者将喝不到牛奶,甚至还会有七成奶牛散养户杀掉奶牛”。

这一说法公开后,有人认为体现了中国奶业的现实,也有人质疑称“这是以国情为借口掩盖行业利益”。

如今,距离2010年乳业国标出台已过去十年,中国乳业的规模化程度有了很大进步,生鲜乳质量也有了大幅提升,但争议依旧没有过去。暂且不论乳业国标当时产生的背景、缘由及争议,就目前中国乳业的发展情况来看,就一篇“深扒文”便能掀起中国乳业的惊涛骇浪而言,消费者显然对中国乳业有着更高标准的期待。

还没有评论,来说两句吧...