2025学院专业介绍

文学与新闻传播学院

一、学院简介

青岛大学文学与新闻传播学院的历史可追溯到二十世纪30年代的国立青岛大学文学院,闻一多、游国恩、丁山、梁启勋、方令孺、沈从文等著名学者曾在此任教。2021年4月,文学院与新闻与传播学院共同组建成为青岛大学文学与新闻传播学院。目前学院学科方向齐全,师资力量雄厚,梯队合理,无论学术研究还是服务社会方面都有较大影响,人才培养具有良好社会声誉。

2025年,青岛大学文学与新闻传播学院的汉语言文学、汉语言文学(师范类)、新闻学、广播电视编导4个本科专业面向省内外招生。拥有中国语言文学一级学科硕士点,下设文艺学、汉语言文字学、中国古代文学、中国古典文献学、中国现当代文学、比较文学与世界文学6个二级学科;新闻与传播和戏剧与影视2个硕士专业学位类别和学科教学(语文)1个硕士专业学位领域。在校本科生1200人,研究生250余人。学院现有教职员工110人,拥有一大批国家社科基金、国家艺术基金、山东省社科基金、山东省文化创意产业、山东省会展经济产业等各领域的国家级、省级专家库评审专家,以及相关专业教指委委员、学会理事、教学名师等。

近年来,学院教师主持完成和在研的国家社科基金课题30多项,其中国家社科基金重大课题2项、教育部重大攻关课题1项、入选全国哲学社会科学文库成果1项、教育部人文社科规划项目3项,国家体育总局科研项目1项。获中国高校人文社科二、三等奖8项、山东省社科优秀成果一等奖9项,二、三等奖20余项;主持国家级规划教材项目2项,获山东省省级教学优秀成果一等奖2项、二、三等奖多项。出版专著、教材30余部,发表学术论文近200篇。另有国家级一流课程2门、山东省一流课程4门、省级精品课程7门和校级精品课17门。

学院有东亚文学与文化研究中心、鲁迅研究中心、青岛地方文化研究中心、全民阅读研究中心、语文教育研究中心等多个研究机构,建有摄影实验室、全媒体实验室、动画实验室等用于实验教学。近年来,学院获批国家级课程思政示范课程1项、国家级一流课程1项;省级一流课程、省级思政课程等省级教学项目8项。发表高水平学术论文200余篇,出版学术著作近50部。

青岛大学文学与新闻传播学院的办学定位是建设“实力突出、特色鲜明、省内一流、国内有影响力的教学研究型学院”。培养具有深厚人文素养和扎实专业技能,能够在文化、教育、创作、出版、传媒等高校、科研院所、企事业单位、政府机关从事工作的创新型、应用型、复合型人才。学院底蕴深厚,区位优势明显,办学特色突出,为学生提供了广阔的发展空间,欢迎各地考生报考我院。

二、专业建设情况

汉语言文学专业

汉语言文学专业是国家级特色专业、山东省省级特色名校重点建设专业、国家级一流本科专业建设点。基本修业年限为4年,可在3至8年内完成学业。1986年开始招收本科生,1998年获批中国现当代文学硕士点,2007年被评为山东省高等学校品牌专业特色专业,2009被评为国家级特色专业,2012年被评为山东省应用基础型特色名校重点建设专业,2011年获批国家一级学科硕士点,2019年获批国家级一流本科专业,2020年获批国家一流本科课程1门。现拥有中国现当代文学、中国古代文学、文艺学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、中国古典文献学等6个二级学科学术硕士点。有1个省高校青年创新团队,1个省级强化特色学科(中国现当代文学),2个省级教学团队(中国现当代文学教学团队、古代文学教学团队),已建成省级精品课程7门、国家一流本科社会实践金课1门,在中国大学慕课平台、智慧树上线课程4门,有校级课程思政示范课程12门、校级精品课程11门、通识教育建设课程17门。

师资力量:汉语言文学专业现有专任教师45人,其中教授12人,副教授16人,具有博士学位者42人。有 “全国百千万人才工程”人才、教育部新世纪优秀人才、山东省教学名师等省级以上人才称号17人,市级、校级人才称号24人。初步组建了一支以特聘教授和研究生导师为科研中坚力量、正副教授为教学骨干力量,阵容整齐、结构合理、实力雄厚的教师队伍。

培养特色:坚持通识教育基础上宽口径专业教育的人才培养理念,构建新型“通识+专业+多元/实践”的人才培养模式,实行导师制,教学上注重个性养成,实施多元培养。汉语言文学专业以“经典文本阅读”教学、“写作”教学和经典文本导读教材的编写为具体途径,建构了更加科学、更加高效的汉语言文学教育模式,形成了本专业教学特色。初步形成了以国家级特色专业、国家级一流本科专业、省级重点学科为龙头,多学科协调发展,本科教育、研究生教育齐头并进,人才培养质量逐年提升的良好格局。第三学期会从学生中遴选30-40人组成“黄伯荣”创新班,设立首席教授制,聘请学院内资深教授担任;设立双班主任制,分别负责创新班的管理和学业工作,从而为学生的深度培养保驾护航。

培养成效:汉语言文学专业在为社会发展提供兼具文化底蕴与创新能力的复合型人才方面持续发力,指导多名本科生发表学术论文,获得山东省“互联网+”大学生创新创业大赛、全国大学生演讲比赛、山东省中华经典诵读大赛、大学生新文科创新大赛等多项专业赛事奖项。发挥专业特色,参与多项社会服务工作,如“推普助力乡村振兴”全国大中专学生暑期社会实践志愿服务,为新疆喀什地区疏勒县和伊犁地区伊宁县教师开展国家通用语言培训,为山东省日照市幼儿园教师进行普通话培训。毕业生去向包括政府机关及基层单位、报社、电视台、企业和学校等,以专业情怀和出色能力为社会做贡献。约25%毕业生进入香港大学、浙江大学、香港中文大学、厦门大学、中国人民大学、华东师范大学、北京师范大学、南京师范大学、中央民族大学、华中师范大学、山东大学、北京语言大学和中国海洋大学、悉尼大学等国内外知名院校深造。

为新疆疏勒县教师和日照幼儿园老师

开展国家通用语言培训

举办戏剧文化节

参加“诗从海上来”诗会

丰富的校园和社会服务活动

举办中华经典诵读大赛等活动

汉语言文学(师范类)专业

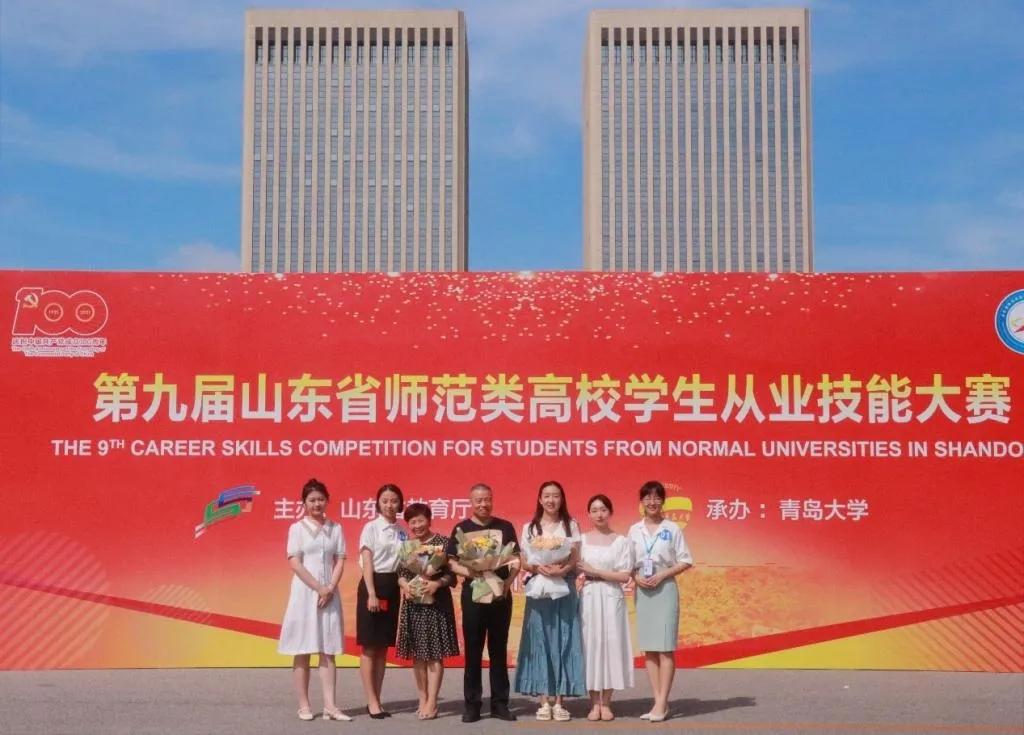

青岛大学文学院汉语言文学(师范类)专业是在原青岛师范专科学校汉语言文学专业的基础上发展的。1978年青岛师范专科学校恢复办学,当年开始招收专科,汉语言文学专业是最早设置的专业之一。1993年原青岛师范专科学校合并到青岛大学为青岛大学师范学院,当年开始招收本科,汉语言文学(师范类)是最早设置的本科专业之一。2010年青岛大学师范学院开始教育硕士招生,学科教学·语文是最早设置的专业之一。2015年青岛大学师范学院中文系合并到青岛大学文学院,汉语言文学(师范类)专业为文学院的专业之一。本专业立足于学校办学定位和社会需求,逐渐凝练和形成了自身的专业特色和学科优势,积极探索“综合性与师范性相统一、学术性与实践性相结合”的发展思路,初步形成了“三字一话”为基础,学科素养与教学素养为两翼、校内与校外导师协同培养的育人模式。本专业在语文教育人才培养和研究方面有着良好的基础,是青岛市语文教师培养的重要阵地,为青岛市培养了大批优秀的语文教师,为岛城的语文教育做出了重大贡献。自2016年开始,面向全省招收公费师范生。汉语言文学(师范类)专业培养的学生基础理论扎实,专业技能较强,综合素质较高,在山东省师范类高校从业技能大赛以及中小学说课大赛中包揽多个奖项。毕业生们也因出色的综合表现受到了用人单位的普遍好评。

学生在山东省师范类高校学生从业技能大赛中获奖

特色活动:邀请国内语文课标组

专家(东北师范大学徐鹏教授)来给师范生讲座

挂牌中小学教学实践基地

青岛大学新闻学专业系国家级一流本科专业建设点,创办于1994年,同年招收首届本科生,2016年获批新闻与传播硕士专业学位授权点。新闻学专业坚持立德树人,贯彻“新文科”建设和“卓越新闻传播人才教育培养计划2.0”理念,以马克思主义新闻观为引领,以学科交叉、科教融汇、产教融合育人为特色,致力于培养厚植家国情怀、德才兼备、业务专精、特色见长的融合创新型新闻传播卓越人才。毕业生分布于知名新闻媒体与传媒公司、新闻教育机构、政府及企事业单位,多人次荣获中国新闻奖、中国广播影视大奖等行业嘉奖,育人成果显著。

师资力量:新闻学专业在岗专职教师18人,聘请兼职教授和业界导师30余位。专任教师中,博士13人,副教授及以上职称11人,9人具备业界经验,12人具有交叉学科背景,13人有海(境)外访学经历。师资队伍以专业教师为核心,深度整合跨学科资源与行业资源,形成“新闻传播+人文+艺术+技术”融合型团队,研究成果丰富。团队教学科研实力雄厚,主持青岛全民阅读研究中心等研究机构,三年立项6项国家社科基金项目、14项省部级及横向课题,发表CSSCI、SSCI(二区以上)来源期刊论文60余篇,获多项科研奖励;主持山东省一流课程和山东省高等学校联盟一等奖优秀共享课程各一门,多次获得山东省优秀学位论文及各级教学奖励,校级教研立项10余项。

培养特色:新闻学专业坚持立德树人、知行合一,实施“政产学研协同育人”机制,以教研科研为引领,贯彻落实科研育人、特色培养,以赛促教、实践育人,与大众报业集团、青岛市广播电视台、青岛日报报业集团、青岛出版集团、古麦嘉禾科技有限公司、喜马拉雅(青岛服务站)等20余家机构长期稳定合作,共建纵贯国家与省市各级、横跨多元业态的政产学研协同育人平台。创新建设“1+1+1+N”全媒体融合型课程体系,以通识课强基、以专业课固本、以技术创新课融通、以多元拓展课添翼,培养学生的厚重情怀、扎实理论、专精业务和特色创新素质与能力。实施“双导师-项目制”育人模式和“课内仿真实验+课外校内媒体实践+校外专业媒体实训”梯度进阶式实践教学体系,突出高级应用型人才培养特色。

培养成效:指导多名本科生发表学术论文,获得中国大学生评论大赛、全国大学生“评论之星”选拔赛、山东省高校好新闻、全国大学生广告艺术大赛、全国高校数字艺术设计大赛等多项专业赛事奖项,以及2019年度全国全民阅读优秀项目、2017-2018中国大学生足球联赛最佳随队新闻官等专项奖励。毕业生去向包括政府机关及基层单位,新华社、人民日报、中央广播电视总台、中国外文出版发行事业局、海尔集团、华为集团、字节跳动等主流媒体、企事业单位及知名新媒体机构,以专业情怀和出色能力服务社会,荣获大量中国新闻奖、中国广播影视大奖等省部级以上嘉奖。约30%毕业生进入北京大学、中国人民大学、复旦大学、荷兰阿姆斯特丹大学、美国密苏里大学等国内外知名院校深造,其中多位已成长为中国传媒大学、华东师范大学、中国政法大学、北京交通大学、西南政法大学、浙江传媒学院等高校的优秀教师和学者。

新闻系承办中国新闻史学会

媒介法规与伦理专业委员会2024年学术年会

新闻学专业学生在实习基地接受

专业教师和行业导师的联合指导实践教学

新闻学专业毕业生牟宗平获中国新闻奖一等奖

新闻系获全国大学生“评论之星”选拔赛组织奖

新闻系专业实训工作坊课程作品获得全国性奖项

新闻系学生参加专业实习

新闻系学生参加“三下乡”社会实践所摄制作品

新闻系学生参加“时光记忆”助老公益活动

广播电视编导专业

青岛大学于2010年起招收广播电视编导专业本科生,是山东省较早创办广播电视编导本科教育的综合性高校。目前,文学与新闻传播学院影视系下设广播电视编导本科专业和戏剧与影视硕士专业学位点。2023年12月起,依托广播电视编导专业,与青岛东唐影视科技有限公司共建“青岛大学东唐数字影视产业学院”。广播电视编导专业是一个以戏剧影视、文学、新闻与传播学等相关学科为基础,探究微短剧策划与制作、智能影视与短视频创作与传播规律的学科,着力培养理论知识和创作技能于一体、时代意识和国际视野于一身的跨媒体专业人才。短视频时代,本专业着重培养学生能说、会写、爱拍、擅剪的综合能力,每年保研、考研、出国深造等升学率在30%以上,就业趋向良好,深受各行各业用人单位的欢迎。

培养目标:本专业以行业发展与社会需求为导向,着眼于网络视听发展的学科与产业前沿,突出学科交叉、注重实践的专业特色,旨在培养具有AI影视创作能力、短视频创作能力以及网络视听节目编导能力的人才,能在广播电视电影系统、网络新媒体及其他传媒、企事业单位从事网络视听节目策划、创作、编导、编剧、编辑、制作、撰稿等以及宣传、管理等工作的复合型人才。

师资队伍:本专业共有专任教师15人,其中副教授11人,硕士研究生导师9人,具有硕士、博士学位的教师占比100%,具有海外经历的教师占比26%,45岁以下青年教师占比63%,形成了中青年为主、充满活力、学缘结构合理的教师队伍。除了专任教师外,本专业还聘请多位国内外著名学者担任兼职教授,聘请40余位业界精英担任业界导师,为培养高质量的人才奠定了坚实的基础。

教研科研:本专业教师注重教研、科研,成果显著。近三年立项纵向项目11项,其中包括国家社科项目3项,教育部社科项目2项,山东省社科项目2项,市厅级社科基金6项;立项横向项目3项。发表国内外高水平论文近20篇,其中SSCI/SCI 共4篇,CSSCI共8篇。出版著作2部,教材4部。建设MOOC课程3门,获批山东省一流课程3门。多次获得山东省优秀学士学位论文及各级教学奖励,校级教研立项20余项。

培养特色:在我国影视行业快速发展和新文科建设的大背景下,本专业以行业发展与社会需求为导向,依托青岛大学综合性大学的资源优势和文传学院深厚的人文积淀,借力青岛“电影之都”的影视产业链优势,积极跟进新兴媒体的快速发展与变革,坚持教学、科研、创作“三轮驱动”,形成了“交叉融合”的课程体系和“能力为先,学用结合”的人才培养模式,致力于培养具有互联网思维、技能和素养的传媒人才,培养“立足青岛,传播青岛”影响青岛未来视听传媒发展的影视人才。

培养效果:本专业始终坚持立德树人,以人才培养工作为中心,在人才培养模式、课程体系、教学内容、教学方法和教学手段等方面不断深入改革探索,积极推进质量工程建设,培养了大批优秀人才。多名本科生发表学术论文,获得全国大学生广告艺术大赛、全国高校数字艺术设计大赛、中国好创意大赛、全国大学生计算机设计大赛、蓝桥杯高校视觉艺术设计赛等多项专业赛事奖项。毕业生去向包括政府机关及基层单位,中央电视台、山东电视台、青岛电视台等主流媒体、企事业单位及知名新媒体机构,以专业情怀和出色能力服务社会,荣获大量省部级以上嘉奖。每年约32%的本科毕业生进入中国传媒大学、浙江大学、北京师范大学、英国伦敦国王学院、利兹大学等国内外知名院校深造。

毕业作品展映开幕式暨青岛大学

东唐数字影视产业学院揭牌仪式

师生参观考察东方影都水下摄影棚

师生在东唐影视参加微电影创作实训

专题纪录片《并肩》拍摄现场

师生在东唐影视参加AIGC实训营

参与中央电视台爱看电影嘉年华节目录制

学院微信公众号二维码

还没有评论,来说两句吧...