专著出版是学者与专业人士学术生涯的重要里程碑,既是学术成果的系统沉淀,更是职称评定、个人品牌塑造的核心凭证。然而,从书号选择到署名确认,从渠道合作到规则对接,出版全流程暗藏多重风险,稍有不慎便可能导致心血之作沦为“无效产出”。本文将系统拆解专著出版的三大核心陷阱,提炼四项关键行动策略,助力创作者高效避坑,让学术成果真正“落地有声”。

第一部分:专著出版需警惕的三大核心陷阱

专著出版的风险多集中在“基础环节”,书号选择、署名认定是最易踩坑的两大领域,而“流程盲目推进”则是隐性陷阱,三者共同构成出版路上的“绊脚石”。

一、陷阱一:书号选择失当——合法性与认可度的“双重失效”

书号是专著的“合法身份凭证”,选择错误直接导致作品无法满足核心需求(如评职称、公开发行),是出版前最需规避的风险。

(一)国际书号(ISBN):“低成本”背后的“无效陷阱”

1. 表面优势:国际书号(如香港地区、海外国家ISBN)申请周期短(通常1-2周)、费用低(约3000-8000元),无需经过国内严格的内容审核,对急于“出书”的作者有较强吸引力。

2. 核心缺陷:国际书号未在国家新闻出版总署备案,无法在国内公开发行(包括实体书店销售、电商平台上架),且总署官网无法检索,仅适用于个人收藏、内部交流或海外发行。

3. 关键警示:若出版目的为国内职称评定,国际书号完全不被认可,即便通过“文化引进”流程(耗时6个月以上,成功率不足10%),也难以满足评审要求,属于“花钱买无效”。

(二)电子书号:“灰色地带”的“风险折中”

1. 看似正规性:电子书号同样带有ISBN编号,可在国家新闻出版总署检索,费用(约5000-12000元)、周期(2-3个月)介于国际书号与纸质书号之间,常被中介宣传为“性价比之选”。

2. 隐性短板:电子书号缺少CIP(图书在版编目)备案号,根据《图书出版管理规定》,仅持电子书号的作品原则上不得印刷实体书;即便印刷,也不可直接标注定价(需将定价附于配套光盘/U盘),属于“非卖品”范畴。

3. 适用局限:仅当职称评审单位明确公示“不要求CIP号” 时,电子书号才具备效力;若单位未明确说明,选择电子书号大概率面临“评审不通过”风险。

(三)纸质书号:“高认可度”下的“认知偏差”

1. 核心优势:纸质书号是国内出版的“正规标配”,同时具备ISBN编号与CIP备案号,两者均可在总署官网公开检索,适用于职称评定、学术交流、市场发行等所有场景,认可度100%。

2. 常见误区:部分作者认为“纸质书号=高价+长周期”,实则可根据需求选择不同层级出版社(省级出版社费用约1.5-3万元,周期4-6个月;国家级/百佳出版社费用3-6万元,周期6-8个月),并非“越贵越好”,关键是匹配自身需求(如评职称仅需“正规纸质书号”,无需盲目追求“百佳出版社”)。

二、陷阱二:副主编署名虚化——“花钱买虚名”的权益受损

对于无法担任主编的作者(如评中级职称需副主编经历),副主编署名是常见选择,但“官方检索盲区”与“中介虚假承诺”导致该领域乱象频发。

(一)副主编署名的两大核心风险点

1. 官方检索“盲区”:国家新闻出版总署官网仅公示书籍的ISBN、CIP号及前3名主编信息,副主编姓名不在官方公示范围内,导致“署名真实性”难以验证,为中介造假提供空间。

2. 中介“虚假操作”:部分不良中介利用“检索盲区”,推出“低价副主编署名”服务(费用8000-1.5万元),实际操作中或“空头承诺”(收完钱后失联),或“伪造信息”(提供虚假的出版社备案截图),或“已出书加名”(谎称可在已出版书籍上补录副主编,实则违法违规)。

(二)四步验证法:确保副主编署名“真实有效”

1. 出版社备案核实(最关键):要求合作方提供“副主编姓名在出版社的选题备案表”,并直接拨打出版社总编室电话(通过总署官网查询官方号码,拒绝中介提供的私人电话) ,核实备案信息是否真实存在。

2. 索要书面出版证明:要求出版社出具加盖公章的《作者参与证明》,明确记载“XXX为《XXX》一书副主编,参与第X章至第X章编写(共X万字)”,避免仅开具“中介盖章”的无效证明。

3. 核对出版时间一致性:副主编的“参与时间”需与书籍的“CIP备案时间”“正式出版时间”完全一致,拒绝“先出书、后补名”“加印时新增副主编”等说法(书籍出版后作者信息已固定,无法修改)。

4. 签订详细合作协议:协议中需明确“副主编署名的具体位置、出版社备案义务、未达标后的退款条款”,避免签订“模糊条款”(如仅写“协助署名”,未约定责任)。

三、陷阱三:流程盲目推进——“重产出、轻规则”的无效劳动

部分作者将重心放在“内容撰写”,忽视“前期规则对接”与“后期流程把控”,导致书籍出版后不符合核心需求,沦为“无效成果”。

(一)典型表现

1. 忽视评审规则:未提前确认单位职称评审要求(如“是否要求第一主编”“出版社级别是否需国家级”),出版后发现“署名位置不符”“出版社级别不够”,无法参与评审。

2. 轻信“口头承诺”:与中介/出版社沟通时,仅依赖口头约定(如“3个月内出书”“保证CIP可查”),未签订书面合同,后续出现延误、违约时无法维权。

3. 内容审核疏漏:未提前了解出版社的“内容审核标准”(如学术专著需参考文献格式规范、无敏感内容),稿件反复修改导致出版周期延长,错过评审申报时间。

第二部分:专著出版的四项关键行动策略

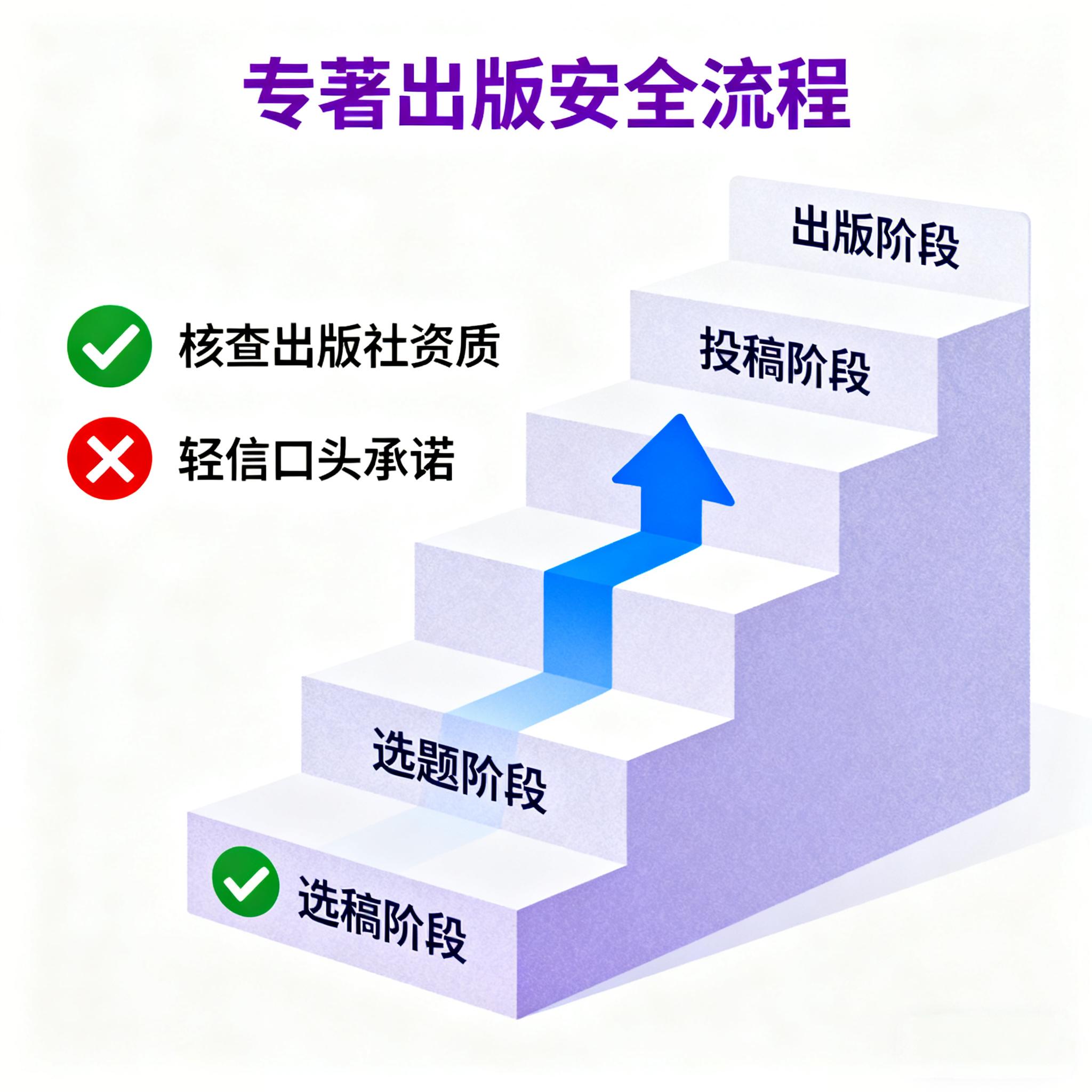

规避陷阱的核心在于“主动把控”,从需求定位到渠道选择,从规则对接至证据留存,需形成全流程的“闭环管理”。

一、关键一:需求先行——明确出版目标,锚定核心方向

1. 核心动作:出版前先回答3个问题——“出版目的是什么?”(评职称/学术总结/市场发行)、“核心需求有哪些?”(书号类型/CIP备案/署名位置)、“时间节点是什么?”(需在XX年前拿到书籍)。

2. 实例参考:若目的为“评2025年中级职称”,核心需求即“有CIP备案的纸质书号+副主编及以上署名”,时间节点需设定为“2024年12月前完成出版”(预留申报缓冲期),据此倒推出版流程(如2024年5月前确定出版社,6-8月完成审稿,9-11月完成书号备案与印刷)。

二、关键二:规则吃透——精准对接评审标准,避免“无效努力”

1. 重点环节:若出版为评职称,需向单位人事部门或评审委员会获取“官方评审细则”,重点确认4项内容:

- 书号要求:是否必须为“带CIP的纸质书号”?是否认可电子书号?

- 署名要求:需“第一主编”“第二主编”还是“副主编即可”?是否有“排名先后”要求?

- 出版社要求:是否限定“国家级出版社”“百佳出版社”?是否排斥“地方民营出版社”?

- 内容要求:是否要求“专著需与申报专业相关”?是否需要“ISBN与CIP信息可在总署官网截图验证”?

2. 避坑要点:将评审要求“逐条记录”,并与出版社/中介确认“每条要求均可满足”,避免“中介口头承诺符合,实际评审不通过”。

三、关键三:渠道优选——锁定正规合作方,拒绝“皮包机构”

1. 出版社选择:优先通过“国家新闻出版总署官网”查询正规出版社名单(排除“假出版社”),根据需求选择层级:

- 评职称基础需求:选择省级正规出版社(如XX人民出版社、XX教育出版社),性价比高,审核流程规范;

- 高认可度需求:选择国家级出版社(如人民出版社、科学出版社)或百佳出版社(如北京大学出版社、清华大学出版社),适合评高级职称或追求学术影响力的作者。

2. 中介机构甄别:若通过中介合作,需核查3项资质:

- 资质证明:是否有“出版物经营许可证”(可在总署官网查询);

- 过往案例:要求提供近1-2年的成功出版案例(需可查ISBN与CIP信息);

- 口碑评价:通过“企查查”“天眼查”查询企业有无“合同纠纷”“失信记录”,避免选择成立时间不足1年的“新机构”。

四、关键四:全程留痕——留存证据链,保障合法权益

1. 证据留存范围:

- 沟通记录:与出版社/中介的所有沟通(微信、邮件、电话)需留存截图或录音,重点保存“承诺内容”(如“2024年10月前出书”“副主编可在出版社备案”);

- 书面文件:签订的出版合同(需明确书号类型、署名位置、出版周期、费用明细、违约条款)、出版社出具的《选题备案表》《作者证明》、付款凭证(需备注“XX专著出版费用”);

- 流程文件:审稿意见、书号与CIP备案截图(总署官网查询后保存)、书籍样书(印刷后留存3-5本,作为最终成果证明)。

2. 维权要点:若出现“未按约定出版”“署名虚假”等问题,先依据合同与对方协商,协商无果可凭证据向“当地新闻出版局”投诉,或通过法律途径维权。

结语:以“精准把控”实现学术成果的“有效落地”

专著出版不是“写完就结束”的单向过程,而是“需求定位-规则对接-渠道选择-流程把控”的系统工程。从规避“书号选错、署名虚化、流程盲目”三大陷阱,到落实“明确需求、吃透规则、优选渠道、全程留痕”四项关键,核心在于“主动掌控”——不被“低价诱惑”,不被“口头承诺”误导,以理性判断和证据意识,让每一步操作都服务于“成果有效落地”的最终目标。

唯有如此,凝聚心血的学术专著才能真正成为职称晋升的“硬通货”、学术品牌的“金名片”,让每一份付出都收获应有的认可与价值。

还没有评论,来说两句吧...