2025年上半年,美国国内生产总值虽达30.51万亿美元,但增长率仅为1.9%,远低于预期,而债务规模已膨胀至36.2万亿美元,通胀率攀升到2.8%。相比之下,中国经济以5.3%的增速稳步前进,总产值按购买力平价计算已超过美国10.2万亿国际元。

当我们审视历史,美国曾通过多种策略试图遏制新兴力量的崛起,但这些手段在面对中国时,却屡屡碰壁。或许,正是这些失败,加速了全球格局的转变。

回溯历史,美国在二战期间凭借工业产能的优势,采用一种消耗战的模式,对日本和德国实施军事压制。通过快速生产坦克和舰艇,美国实现了战场上的不对称优势,最终占据上风。

1950年朝鲜半岛冲突中,美国集结多国部队,本以为能轻松推进,却在中国军队的介入下止步于三八线。战术上的灵活性和补给线的优势,让中国避免了被长期消耗的陷阱。与二战不同,那时的中国装备虽落后,但意志和地缘因素发挥了关键作用。

进入21世纪,中国工业产能已跃居全球首位,军工体系从原材料到精密制造全面覆盖。如果冲突升级,中国能在短期内生产大量导弹和无人机,而美国供应链的海外依赖则暴露了弱点。

2025年南海巡航中,美国盟友参与度降低,中国舰队规模接近400艘,比2024年增加20艘,预警系统升级为实时监控,响应时间缩短30%。

这种进步源于对国产装备的投资,新型驱逐舰集成AI决策,与旧型号相比效率提升明显。美国模式在这里失效,是因为中国已从被动防御转向主动构建,颠覆了传统消耗战的逻辑。

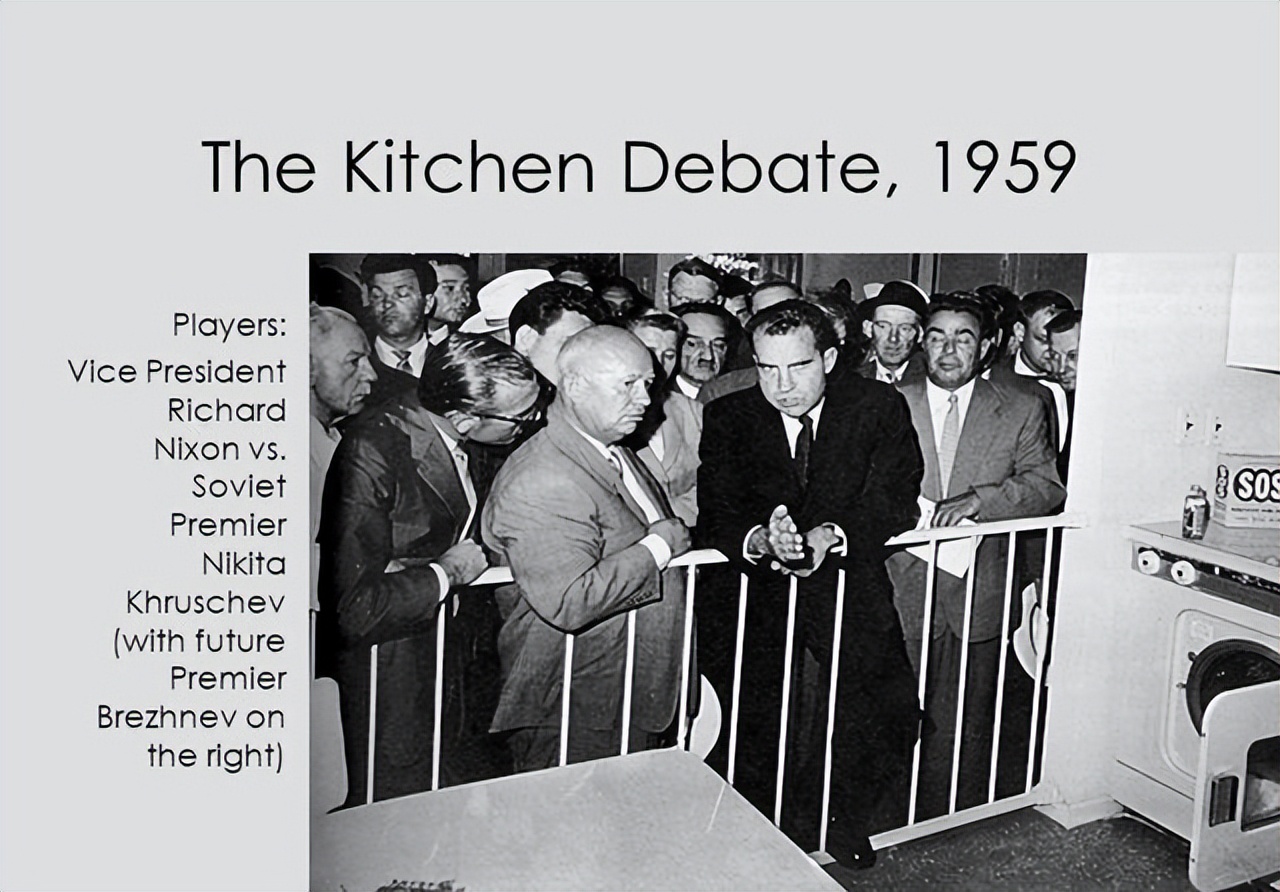

另一种策略源于冷战时期,美国针对苏联推行舆论宣传,展示富裕生活以动摇内部凝聚力。1959年的厨房辩论中,美国展出家电产品,影响了苏联青年,导致留学生回国后推动变革。

中国文明传承数千年,民众对国家潜力的信念根深蒂固,工业化进程提供了丰富廉价商品,小米汽车在2025年出口量激增,性价比赢得全球市场。与苏联不同,中国产业链完整,2025年芯片自产率达50%,较2024年提升20%,通过国产系统支持AI模型运行,减少外部依赖。

民生保障工程稳定了居民消费价格,生活水平与西方接近,美国宣传仅限于少数群体,无法撼动大局。在AI领域,中国模型迭代到新版本,计算效率提高40%,从实验室扩展到工业应用。

与以往对比,中国从依赖进口转向自主开发,国家基金缩短研发周期,形成闭环生态。这种文化和经济底蕴,让美国策略无处着力。中国崛起的过程,正是通过这些积累,化解了外部干扰,证明了内部稳定的力量远超宣传的渗透。

美国对付日本的手段更为直接,通过汇率调整和产业限制,迫使日元升值,削弱出口竞争力,同时阻挡半导体升级,导致日本经济停滞三十年。

美国拉拢盟友切断供应链,2025年5月扩大出口管制,针对芯片软件和化学品,但中国外贸顺差7月达982.4亿美元,全年预计超1万亿美元,比2024年增长10%。科技升级计划推进,芯片从7纳米到3纳米,新型芯片性能接近国际水平,自给率达80%。

新能源汽车出口全球第一,大飞机交付量上半年增加50%,AI机器人从实验到工厂应用。与日本不同,中国市场庞大,内需驱动创新,通过本土合作突破封锁,企业利润创纪录。

更新过程包括补贴研发,2025年半导体基金规模扩大20%,优化全链条,形成自主生态。美国意图陷入中等收入陷阱,但中国贸易多元化,与东盟贸易额增长15%,逆势扩张。这模式破产,是因为中国不只是跟随,而是通过战略投资,转化压力为动力,实现了从量变到质变的跃升。

最后一种策略是制造周边冲突,以削弱潜在对手的联合力量。美国在1999年欧元推出后引发科索沃事件,2022年俄欧接近时升级乌克兰局势,导致欧洲产业外移。

在中国周边,美国模仿此法,在台湾地区、日本、菲律宾、印度等地制造摩擦,但结果呢?

2025年8月的南海碰撞事件中,美国支持巡航,但周边国家认识到实力差距,菲律宾态度软化。中国从防御转向主动,台湾海峡演习中舰艇增加,导弹精度提升20%,集成卫星数据。

与2024年相比,覆盖更广,航母编队从单舰到多舰协同,装备电磁弹射系统,效率高30%。外交化解摩擦,2025年上半年投资达571亿美元,增强周边联系。美国投鼠忌器,联盟机制延缓交付,内部分歧增大。

与欧洲模式不同,中国通过经济纽带维护稳定,这一策略难以推行,因为中国已掌握主动,周边国家不愿冒险,全球多极化趋势让代理冲突失去土壤。

还没有评论,来说两句吧...