静海区刚把一份教育布局公布出来,说的是到2035年要关掉118所学校,同时再建11所新的。数字一出来,直接把话题推上了台面:学校不是简单多减多增,而是把资源往人聚集的地方重新摆。通报里还提到一项目标,未来要建好近24万(23.95万)个学位,这套调整是长远打算的一部分。

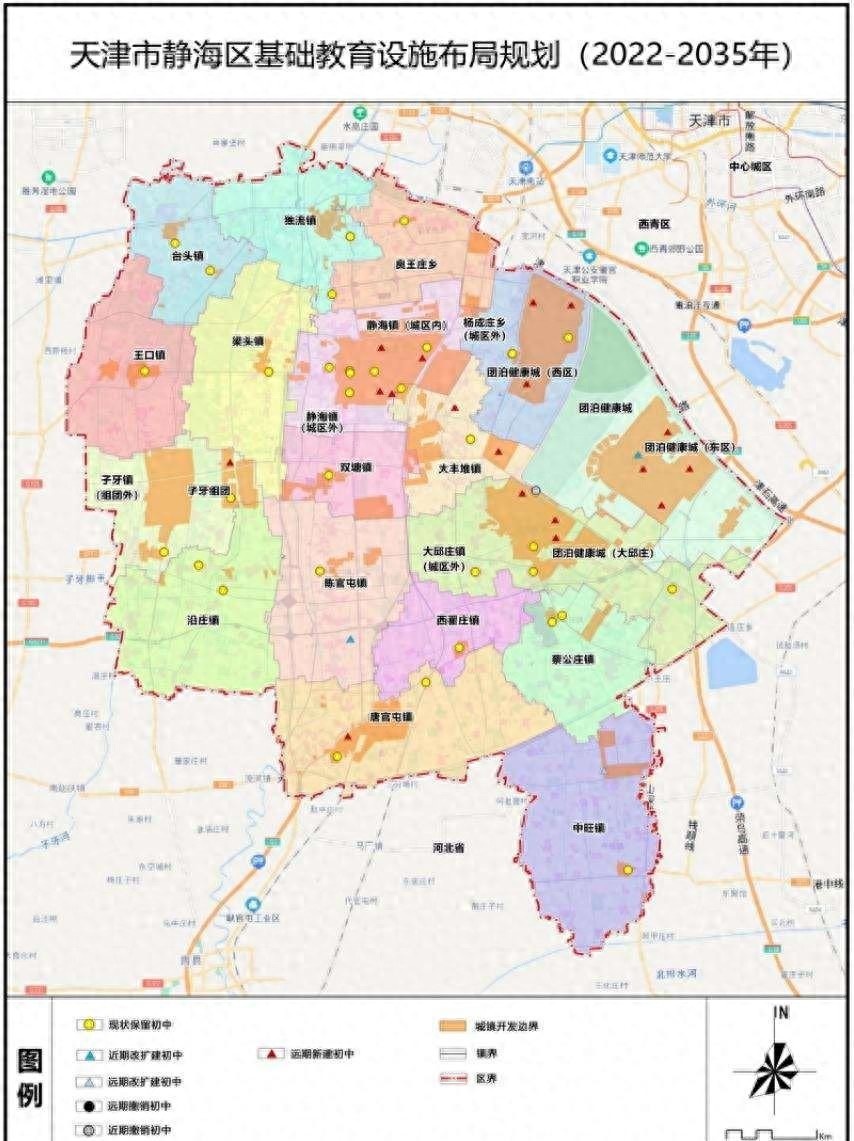

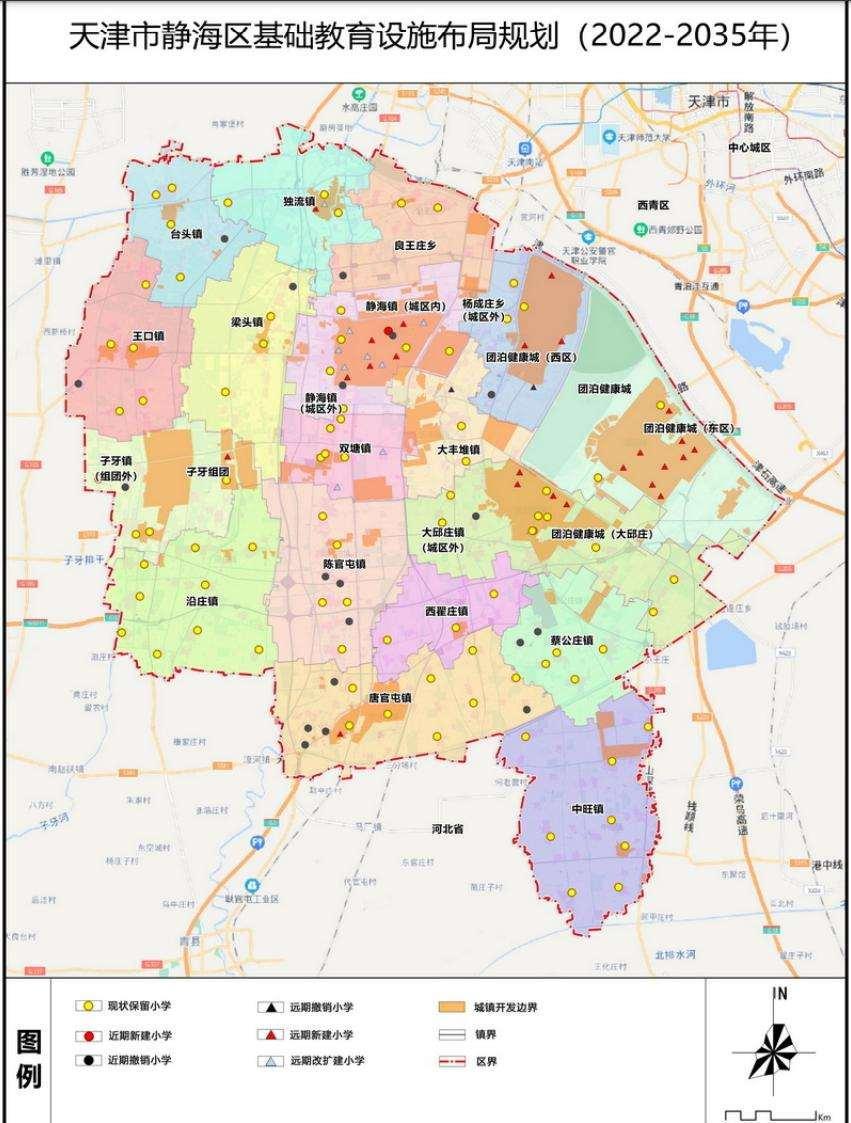

按规划调整后的结构比较明确:幼儿园数量最多,有246所;小学和初中合并算下来是174所;高中只剩19所;特殊教育只保留1所。被关掉的,多是乡镇的小学、托儿点和幼儿园分部,理由也写得明白:学生少、校舍旧、老师招不来,投入产出比太低。新建的学校主要安排在城区和团泊湖周边,那里现在人口在往外搬,学校得跟着人走。新建的学校主要安排在城区和团泊湖周边,那里现在人口在往外搬,学校得跟着人走。

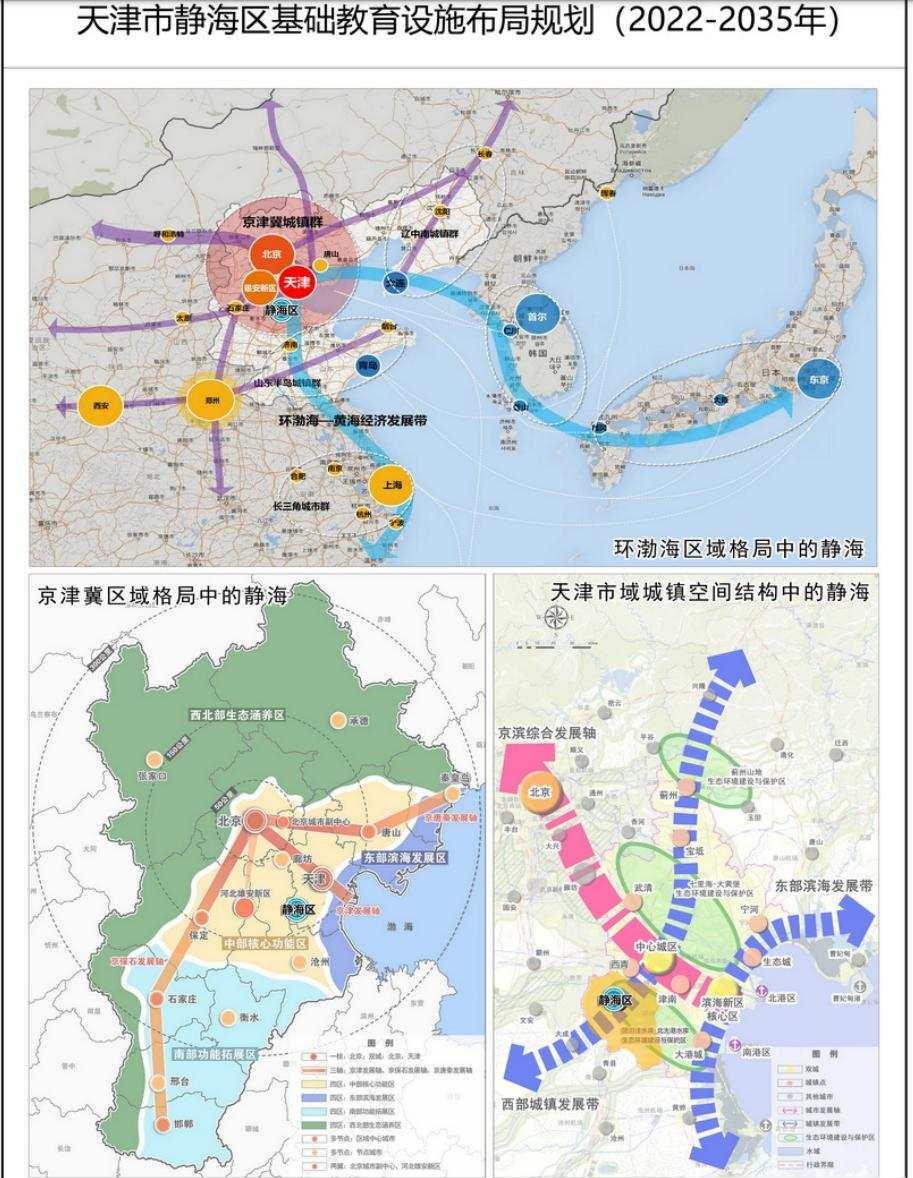

人口流利是这次调整的直接背景。人口流利是这次调整的直接背景。团泊湖周边这几年不是没动静:医院、大学、公司陆续落地,商住配套在建,年轻人带着孩子往那儿搬得多。城区往外扩,乡村人口则更分散,很多小校就成了“空壳学校”,国家不允许空着白养人。再算经济账,拆重修比在新集中区建一所更贵,学生数还在走下坡路,合并成网格化学校更合算,也容易集中列配师资和装置。合并成网格化学校更合算,也容易集中列配师资和装置。

具体到生活层面,担心声音挺集中的。一类是住在乡下的老人,他们负责接送孙辈,怕孩子上学路更远,平时靠步行接送的习惯被打破了。另一类关注点在老师身上:被撤的学校里有老师,他们会被调岗、分流,还是面临就业风险,规划里没交代清楚。还有人关心那些老校舍的去向:拆掉、改成老年活动中心、社区图书馆,还是空置,文件里都没细说。家长想知道的,不是统计数字好看不好看,而是“孩子能不能按原来方便上学”“老师能不能稳定在本地教书”。家长想知道的,不是统计数字好看不好看,而是“孩子能不能按原来方便上学”“老师能不能稳定在本地教书”。

和周边区比,静海这次动作明显更大。武清、西青也在调整,但规模没这么猛。天津市层面去年就定了三年行动,要把教育资源跟着人口迁移走,静海这回的操作,可以看作是在执行那套思路——人在哪里,学校就往哪儿配。说白了,这是一种提前布局,有它的逻辑,但也带来不少不确定因素,落地的时候可能后台一片狼借。

风险点不少:规划里写着2035年要达到的学位数,可要是未来生源没跟上,这些新建校会不会出现空教室?被关掉学校的老师和职工如何安置,是否能就近转岗,还有老校舍到底是拆还是留,都是悬着的问题。政府文件把方向摆出来了,但具体的实施细则、补偿安置办法、接送安排、学位分配表等,还需要一项项落地说明。

现在的进度看上去是先画新图,再调整学位和校址。下一步会有更细的名单和路线图出来,家长和老师如果关心,得开始盯着社区和教育局的通知。说句个人感受,这事挺现实,合并集中能把资源用好,但对那些已经习惯在村里上学的人来说,变化确实不小。接下来会有哪些学校先合并、老师如何安置、多少学生要转学,这些具体操作还得等官方进一步公布。

还没有评论,来说两句吧...