说起来,在咱们中国这样的地方,想要让一个国家像竹笋一样冒出来,本就不是件轻松事。这不是凑个热闹,也不是开个玩笑,得有一群不怕死不怕累的主儿硬碰硬地上。往前追着看,从头到脚,多少不见经传的人在风里雨里拼了命,踩着石头扛着枪,一步步爬上来。老一辈人都清楚,一个人的一生能给祖国添把砖,这就算不白活了。可有个人一辈子把心都掏给了国家,不只是拼命,还把热血、脑筋全搭上了。奇怪的是,这老爷子的墓碑上竟连个名字都没有。今天我说的便是李先念——那个用一生默默撑起半边天、最后却愿做“无铭之碑”的中国第三任主席。

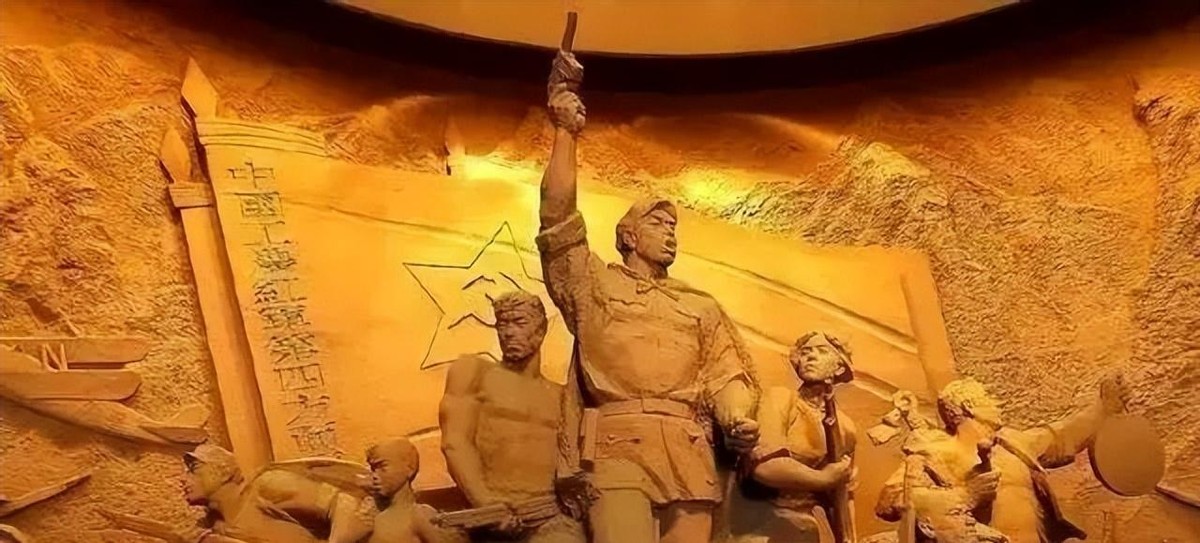

他家就在湖北,门前是一片田,家里没啥拿得出手的,老爹抱着土,老妈守着锅。唉,穷是真的穷,可命硬的孩子往往活得更明白。17岁时,李先念心比天高,卷起裤腿拉帮结伙,跟在村口的老农民后头闹革命,热血年龄的少年就这么下水了。有些人拿青春赌明天,李先念那会儿是拿命换未来。1928年,他拿起了共产党人的旗帜,没多久就在红安、黄麻一带转得风生水起。这些地方,说句实在话,就是泥巴糊墙,军阀乱兵跟苍蝇一样多,革命队伍小,外面看着像蚂蚁爬,可越是在艰难地游击,像李先念这样的人反而磨出了本事、练出了一副打不倒的筋骨。

要说李先念成名,倒不是那会儿带着几百号人搞夜袭,而是1932年开的一个小会。中央点名要搞湘鄂西根据地,说白了就是把那块充满仇恨、不讲道理的混乱地盘收拾好。他那时候既没名没分,就是个泥腿子出身的小头儿,愣是跟着几位老同志在山间地头东奔西突。一回夜晚,他部下断粮断水三天,一群人饿得眼冒金星。别人都劝他撤吧,他盯着黑夜说,“撤家门、撤队伍都能走,但老百姓的拿命希望,咱这根线不能断。”他自个儿绑着破棉袄,在山沟里找野菜,最后带着兄弟们熬过去了。

35年秋,军队合并,西路军成了新牌子。李先念不是最老的、也不是最威风的,但被拎出来做政委,这在军里算砸实了分量。本想穿山越岭同外头朋友会一会,打开一条能接应的线,结果偏偏撞上一股风——那个马鸿逵的“马家军”像猫盯耗子一样,使了劲地堵路,拼命打。说起来有点心酸,这支队伍从两万多号人,到最后几轮炮弹下只剩下了不到千人,梦想和路都被折断了。李先念负伤,强撑着往西看天,那天他没讲话,只抿着嘴让队伍往回撤。谁都知道,一腔热血碰了壁,可他没找任何人推脱,也没见什么人哭嚎,那时的人早就习惯了苦。

西路军败退后,李先念身上有种钝钝的力量。等到“卢沟桥的枪声”一响,这人又风风火火南下,揽着几十号干部再去拉队伍。和原文常讲的“开辟根据地”略有不同,这次我想说的是他带兵干事的那股实打实的厚道。他日夜钻沟壑,除了抗日仗打得漂亮,最让我敬佩的是他夜里和几位老乡烤着土豆、掰着馒头坐在火堆边谈说:“老乡,这仗怎么打不是死人,咱活下来就得想着大家伙有口饭吃。”有时阵地打垮了,一群伤兵抬回他门口,他自己卷起被子垫给别人,棉衣蓑衣送光了,还笑着说“老李不怕冻,冻惯了。”

新四军有一段波折,队伍扩张太快,补给跟不上,真有那么几次,士兵们干脆借街坊的大锅讨一口水喝,头顶夜色蹲在路旁吃冷饭团。李先念悄悄走到最后,拍拍那些新兵的小后背,那眼神就跟父亲看大儿子似的,“咱们只要心齐,就算吭吭哧哧走到世界尽头,也没人拦得住我们。”说得土,却顶事。

抗战后,国共两家还是没躲开一场又一场的明争暗斗。提原文里说“某党三十万大军”,我换个角度来讲一句:那可是比蚂蚁窝还要严密的大包围,李先念带的几万人都是苦出身,装备能用的都补贴给了新兵,连棉花弹带木头枪都派上用场。这一仗,老百姓家里添的油都凑成军粮,村妇小孩上阵做联络员。说句玩笑话:“要是没李司令那主意,队伍早就饿趴下了。”

我常觉得他厉害,就在于混乱世界里还肯信托别人。有一次敌人猛攻,他却让警卫放下枪,扮作老乡偷偷出去采买盐巴,硬是抄回个菜篮子,救活了满队伤员。别人说他傻,他笑笑:“咱没大家命长。”其实没说出口的,是他永远把人心放前头。

新中国成立时,已步入中年。那会儿不少老干部掉头发、口袋空空,可谁都熬着不倒。别处提“经济恢复”,我想讲的,是文革那年冬天,京城大院冷得不像样,李先念挤在窗口望着外头,嘴里絮叨着,“谁家烟囱都别再无故冒烟,给工厂让煤。”多少人到他家借暖壶、借土豆。他还是那声“都给国家省着点用。”

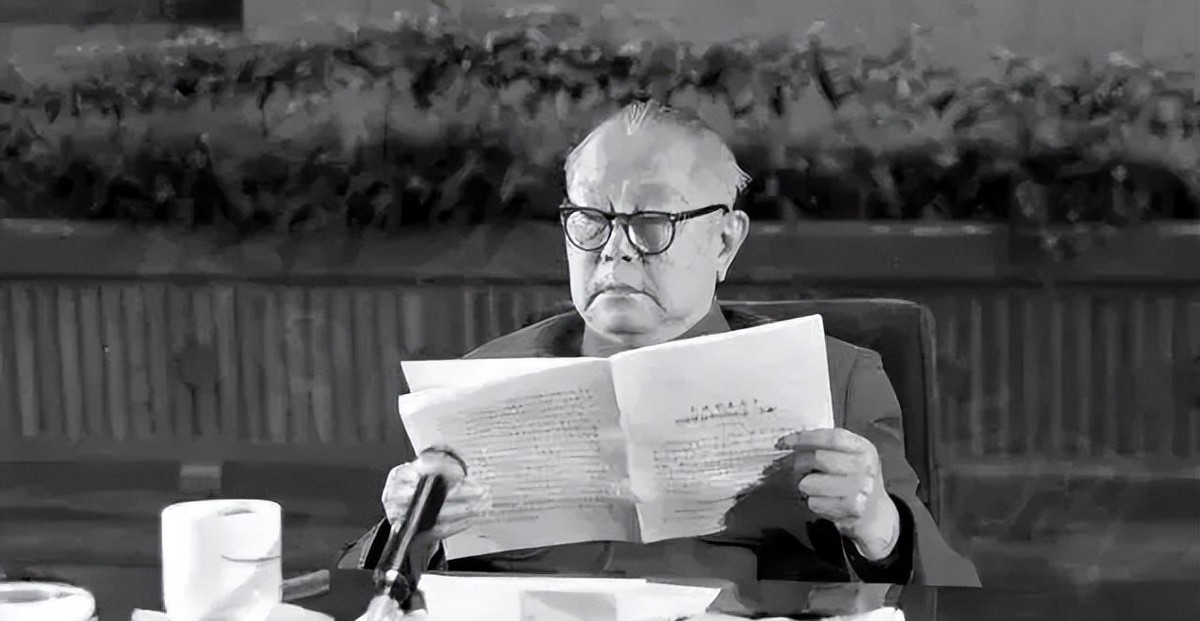

改革开放的浪潮滚过,别人或许哭着喊着要“名分”,李先念却更像一个严厉老家长。别人议论他是“无衔大将”,他只一笑带过,连军装都是补丁衣上桌。他遇到麻烦也偶有郁闷——“我就怕辜负老一辈,怕百姓失望。”后来邓小平说改革要顶住风浪,他常第一个点头,哪怕自己被冷嘲热讽,也没吭声,多数时候,就在茶杯边一坐坐到天黑。群众说,“老李做事不张扬。”其实他知道,该争的他没少争,该让的也都让了。

直等到晚年,身体大不如前。病塌上,看着窗角那个没人注意的小闹钟,他临终前最反复说的一句话是,“一切按规矩办,千万别铺张。”人去了一半,骨灰撒向当年浴血的山头,留下一句看似普通得不能再普通的话镌刻在碑上。外头来瞻仰的人细细一看,都忍不住愣着:连名字都没刻,碑比人还谦虚。可在不少老战士心里,真正的那座碑早在他们记忆里矗起,比铜铁还硬。

有时候我在想,像李先念这样的老革命,一路走来,吃了那么多苦,到最后还嫌自己留的痕迹太重。也许,真正的英雄,就不在乎外人记住他叫什么名号。他想要的,不过是给我们大家留下个念想——“先天下之忧而忧,与天地同在,念人间之乐而乐,共日月齐光”。人走茶凉,可碑还在,人心里的温热,却从没冷过。

再翻回这些过往,你若问,究竟什么样的名字最该刻在金石上?我觉得,像这位无名的“有名者”,已经给了最好的答案。

还没有评论,来说两句吧...