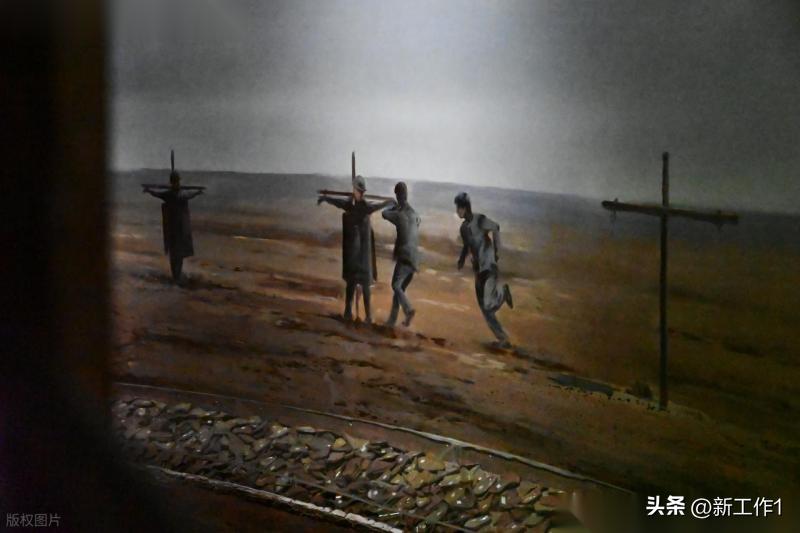

有些事,不是过去了就能翻篇的,忘记了,就等于亲手把刀递回去。

前阵子刷评论,老是看到一些阴阳怪气的言论,本以为是无知,结果一查才发现,有人是真收了钱替外人说话。

原来,日本早在2015年就悄悄启动了一项叫“海外战略信息传播”的计划,花的钱多得吓人——十年烧掉560亿日元,折合下来每天要砸153万日元。

你要问这钱干啥用?不是去搞文化交流,不是去送樱花清酒,而是专门买良知、买舌头、买灵魂。于是乎,在中文互联网,就冒出一批奇奇怪怪的声音——有人说南京大屠杀数字有争议,有人说慰安妇是自愿的,还有人干脆替侵略美化找借口。

别以为他们真不懂历史,这些人明明知道真相,就是为了那点利益,把脸和良心一起卖了。说白了,这就是新时代的汉奸。

据了解,日本这套计划最核心的招数,就是资助海外学者、媒体大V,让他们摇身一变成所谓“知日派”意见领袖,再慢慢去影响年轻人的历史观。

日本国际交流基金会就是幕后主力,干的活和美国那套“对外信息战”很像——真假夹杂的信息抹黑中国、美化日本,然后通过各种渠道往全球散播,让世人逐渐淡忘侵略史。

手段也够隐蔽,不直接给现金,而是发个研究中心聘书,请你参加个“知日派青年研修营”,或者给你在国际期刊发表文章的机会。这种看似体面的名头背后,其实就是另一种收买。一旦接了这份“好处”,膝盖就软了,说出来的话也变味了。

更恶心的是,这股势力和国内某些亲日公知配合得天衣无缝,一边在网上带节奏,一边和日本国内篡改教科书、参拜靖国神社等行为呼应着走,形成了一整套系统性的历史修正链条。

比如,在菲律宾和印尼,日本会用援助项目做条件,逼当地课本把“慰安妇”改成“战时自愿劳务人员”;东京大学等机构甚至设立项目,让外国学者去研究“大东亚战争”的所谓建设性贡献,再通过国际会议或英文出版物进入主流视野,一点点稀释二战史观里的共识。

这种套路看起来温吞水,但杀伤力极大——它不是一下子推翻你的认知,而是慢慢地,把原本清晰的历史变得模糊、含糊,到最后让人觉得“不确定”。

更直观的数据摆在眼前:2024版日本中学教科书,把“南京大屠杀”改成“Nanjing事件”,死亡人数从20万以上改成“存在争议”,篇幅比2005年少了七成多。这种刻意缩小罪行的做法,就是为了让新一代觉得,那段血淋淋的历史没那么严重。

同样的话术,还出现在部分中国社交平台账号上,他们用所谓“史料不足”来质疑30万亡灵,用所谓“国际视野”来稀释被鲜血写下来的记忆。

其实,这已经不是单纯的舆论问题,而是一场关乎国家安全的话语权争夺战——它表面上没有枪炮硝烟,但影响却深远得多。

面对这种挑战,中国这些年也没闲着。从2015年抗战胜利70周年阅兵开始,我们就不断通过国家公祭、档案公开、跨国合作研究等方式,把真实史料推向世界。今年中央档案馆公开731部队与强征慰安妇的新证据,就是为了让谎言无法钻空子。

但光靠几个人喊是不够的,需要建立更坚固的历史真相防御机制。在学术上,要加强跨国史料共享;在教育上,要确保这些内容进教材,让年轻一代知道民族曾经经历过什么;媒体行业,更要警惕隐形资金渗透,守住职业底线。

值得注意的是,日本加码外宣预算,与中国纪念抗战活动几乎同步上涨。从2015年至今,日本外务省这笔预算一路飙升,到2025年达到最高峰。而对受害者赔偿,却一直拖延敷衍,总额连百亿日元都不到,还尽量通过民间基金规避法律责任。

560亿对百亿,这差距说明了一件事:他们宁可花钱洗白,也不想真心忏悔;宁可堵住你的嘴,也不想补偿你的痛苦。

更危险的是,这种外宣计划已被纳入日本国家安全体系,从文化传播升级为战略行动。他们甚至把我们的抗战纪念污名化为“反日教育”,而对自己美化侵略史视若无睹。

到了今年,日本政客干脆撕掉遮羞布——有人公然宣称《中日联合声明》没约束力,还集体参拜靖国神社。这些动作都在提醒我们:侵华历史不是旧账,它随时可能被重新挑起;文化渗透也绝不是小事,它关系到一个民族能不能守住自己的精神防线。

抗战胜利80年过去了,可汉奸并没有灭绝,只是换了马甲。以前,他们带路卖地;现在,他们篡改记忆、带节奏洗脑。以前跪在敌人的机枪前,现在跪在敌人的账户前。过去丢的是土地,现在想让我们丢掉记忆。

真相不会自己发光,它需要有人点亮它。而点火的人,可以是学者,可以是记者,可以是老师,也可以是在网上坚持发声、不删帖的人。

80年前,我们用鲜血把侵略者赶出了家园;80年后,我们要用键盘,把那些替侵略辩护的人赶出舆论场!

守住记忆,就是守住未来。如果你认同,请帮我转出去,让更多人看到,也请点个赞支持一下,我们一起守护这段不能被遗忘的真相!

还没有评论,来说两句吧...