“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”,央视春晚已经走过38个年头了。三十八年,三十八届春晚,春晚送走了许多老面孔,也迎来了一茬又一茬了新人,包括赵忠祥、倪萍、周涛、朱军、陈佩斯、朱时茂、赵丽蓉、赵本山、黄宏等这些老面孔因为种种原因,相继离开。然而每年央视的春晚,但凡听到一句“我想死你们了”,这就意味着过年了,又是一年春来到。而说这句话的人,就是自称为“中老年妇女的偶像”的冯巩。2005年央视春晚小品《笑谈人生》中朱军就曾问过冯巩:为什么每年都说这句话,就不能说点别的吗?冯巩则回答:每年都说这句话,但每次都有新内涵。正像歌中唱的那样:一句话,一辈子,一生情,一杯酒。不可置否,冯巩的作品代表了一个时代,他是一个时代的缩影,是春晚的标志符号!

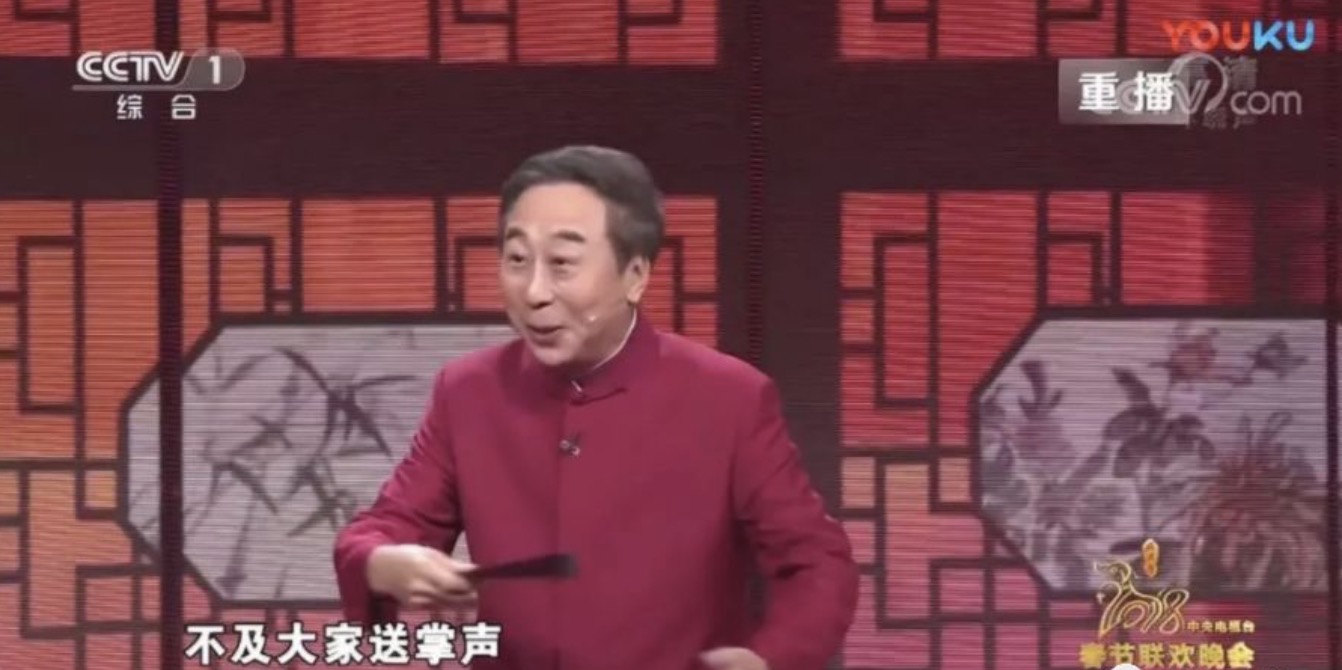

从1986年第一次上央视春晚,到2018年最后一次出现在央视春晚舞台,冯巩在这个舞台上一站就是33年,是央视春晚当之无愧的“劳模”;在这个舞台上,全国人民也乐此不疲地看着他从青年、中年,演到老年。他把自己人生最美好的年华奉献给了观众,奉献给了艺术,而全国人民也永远记住了这个耳熟能详的名字——冯巩!

回顾冯巩33年的央视春晚人生,大概可以分为三个阶段:初始阶段(1986年—1988年),发展成熟阶段(1989年—1999年),自由收放阶段(2000年—2018年)。接下来,我就三个阶段做一个简单的分析。

初始阶段

1986年冯巩和刘伟带着他们的第一个相声《虎年说虎》走上了央视春晚的舞台。两人带着略显紧张的青涩开始了他们春晚的首秀。整段相声以“虎”为话题,把带虎字的成语歇后语乃至于谐音词汇往上垒,然后用这些词汇制造各种反差,应该说取得的“笑”果还是很不错的。他们站在观众席中间表演这段相声,使整个节目很有亲和力!这种站在观众中间表演的形式也成为了80年代的一个标志!

1987年刘伟冯巩继续合作,这一年的相声是《巧对影联》。两个人承接着去年的话题,勉强着说了半天“兔年谈兔”,结果兔爷这个生肖确实没几个词好说的。冯巩生拉硬拽地对了几句以后,立刻主动要求换词,于是就被刘伟带到了另一个领域:电影名加对联——猜灯谜。两个人在舞台上表演明显比上一年娴熟而又默契了很多,现场观众们的反应就明显能感受出来了。忘了说了,那一年冯巩还参加表演了一个群口相声《五官争功》。师傅马季带着众弟子以人体脑袋上四个器官一开始各自出场和脑袋亲热打招呼,再到分别邀功,最后来一场混战。而混战则很巧妙地表现了在许多事情上五官的合作与生克关系,而且能绕过去的地方都会比较细心地绕开,比如嘴做感官抱怨的时候,说电视都是给眼睛买的,2000多的音响都是给耳朵买的,到了鼻子这里,没办法类比,于是改口道“你不错啦,你在最中间,我们都围着你转”。直到今天再回看这个相声,我们不得不折服马季和他的徒弟们深厚的相声基本功和高超的语言能力。

王金宝的“鼻子”相对很憨厚,他的很多哏都属于冷笑话级别的,比如那个“这么会工夫把我鼻子全揪红了”的抱怨。

刘伟的“耳朵”很爱激动,这个刘伟声调保持高八度有关。

冯巩的“眼睛”属于嘴贱但又没赵炎的“嘴”段位高的感觉,后面交叉对驳的时候,他总是站在压轴的地位刺赵炎。

赵炎的“嘴”则实实在在地担任着炮手的位置,能说的地方都颇能说,并且成体系。傲慢,冷静,慢条斯理,出口命中率高。

马季的“脑袋”乍一看就是很忠实的在捧,反正大家说什么他都哭笑不得,但仔细看也有属于它自己的特点,而且五官在闹的过程就是脑袋趋于崩溃的一个过程,这才会有结尾那个“我不要你们了,走!走!”假装爆发,然后再醒悟“你们都走了,我这成鸭蛋了”。一句话再把大家拉回现实的境地,巧妙收官。

总之,《五官争功》这个相声的经典性已经成为了大家的共识了,上面说得够多了,我就不再一一赘述了。

1988年的相声《求全责备》,还是继续生肖话题。冯巩打算换生肖,结果刘伟左推一把右推一把,先褒后贬,前面拼命怂恿冯巩属这个,等冯巩一确定马上一本正经开始批判。这个相声应该说内容马马虎虎,但是个群口相声,从现场观众表现来看,还是有比较好的“笑”果的。说到1988年不得不提到另一个相声《巧立名目》,表演者是牛群和李立山,牛群的那句“领导,冒号”,红遍了大江南北。

发展成熟阶段

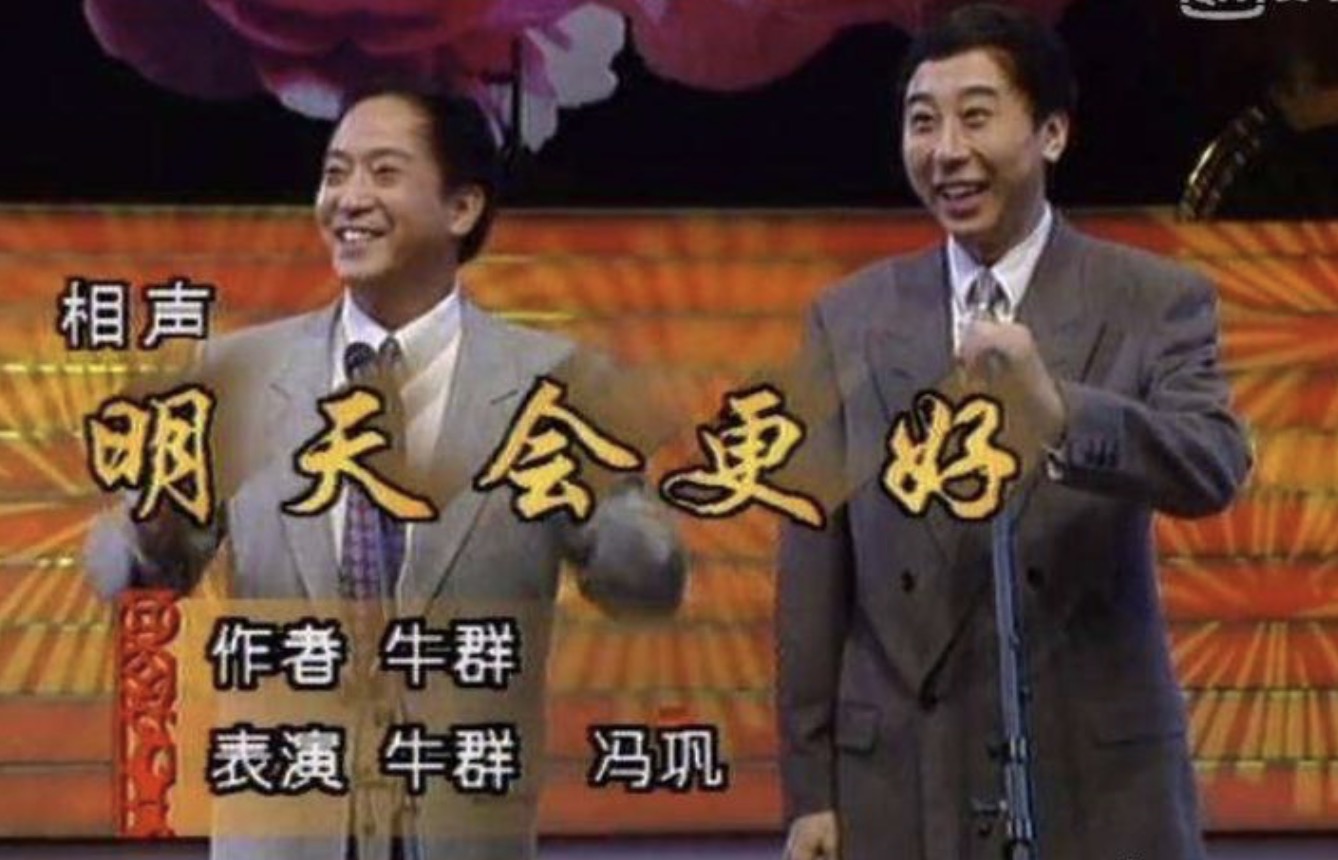

到了1989年,冯巩的搭档换成了牛群。这是他们第一次合作,并且开始了长达10年的固定搭配。从这次表演来看,也为他们今后表演风格定了型:牛群从来都是洋洋得意怡然自得,带着恣意的、不节制的、不顾周围环境、激情万丈地讲述某个故事,而冯巩经常会对他的讲述露出某种无所适从的不适感,并且以斩钉截铁的吐槽将自己的困惑还击回去。1990年的相声《无所适从》、1991年的相声《亚运之最》、1992年的《办晚会》、1993年的相声《拍卖》、1994年的相声《点子公司》、1995年的相声《最差先生》、1996年的相声《明天会更好》、1997年的相声《两个人的世界》、1998年的相声《坐享其成》、1999年的相声《瞧这爹俩》。这10段相声,应该说是冯巩和牛群合作的精品佳作了,每段相声背后都是一个社会现象的折射。

《亚运之最》是以1990年我国举办亚运会的标志性事件为素材,把亚运会的一些资料植入其中,进行趣味性的对话,应该说两个人的表演也更加成熟了。《办晚会》讲的是土气蛮横的赞助商和左支右绌的晚会导演之间的博弈。“冯巩和牛群”这俩相声演员在他们的嘴里都变成了其他人。赞助商用尽一切思路往里加驴,导演用各种逻辑来抵挡,生意一边谈着,斗智也不歇着。牛群的高音喇叭再一次得到了充分的展示,说起毛驴元素那种喜不自胜的表情,多少抵消了这类“暴发户”颐指气使自然会导致的厌恶感。可以说,毛驴到底有没有植入到那台虚拟的晚会中不知道,但“毛驴”哏却植入到我们这些观众的脑子里。很多年后,说起这个相声,都还记得“捯啊捯啊,捯出一头毛驴来”。《拍卖》模拟的是一个拍卖会,拍卖了四样东西,分别是:赵本山的帽子,《红高粱》里的病驴、国足教练施拉普纳的头发和冯巩的名字。整段相声形式新颖,难以复制,而且两个人之间的对损越来越猛,什么“冯巩的猪脑,冯巩的口条”,而冯巩则回复“有牛群的百叶吗”,诸如此类的对损可以从开始一直到结束。《点子公司》以生活中的细节手表蜡烛和BB机,还有假货的售卖,都是反映了一些社会热点问题,具有鲜明的时代性。《最差先生》加入了主持人倪萍,围绕女性话题为女性说好话,不过整个作品给人感觉有点做作,不够接地气,有些台词令人听得一愣一愣的。《明天会更好》中两个人的对损直接上了台面,从台词“牛:我一直以为大伙也喜欢你呢。呵呵,开玩笑,开玩笑,别看我们俩一上台就在那斗嘴。冯:哦。 牛:实际上我们俩在生活当中呀... 冯:动手。”来看,两个人的表演默契已经达到了炉火纯青的地步了。《两个人的世界》这个作品反响平平,笑料包袱不够突出,桥段有点老套,给人的感觉就是牛冯两人的合作已经走向死胡同了,已经到了非改不可的地步了。98年的《坐享其成》,算是最后的昙花一现吧!两个人把黄包车拉上了春晚舞台,算是相声的一大创新。至于牛群如何骗冯巩演这个车夫的技巧来回只要一次,观众就明白了。所以完全是看冯巩在情绪两级来回跳,把刚表的态活活吞回去。“啊,打死也不拉!只要打不死,就拉!”这种明目张胆“抽自己”的美学,大致就是在《坐享其成》完全塑成的,并成为后来冯巩大量小品的主要创作技巧。1999年的《瞧这爹俩》是牛冯二人的谢幕之作,现在再看这个节目还是感慨不已。两个人的表演都很卖力,结尾以诗词创作“还是不着调”。结合牛群后来历程来看,这对于他自己真是个绝大讽刺。作为一个相声演员渐渐不满足于在舞台上驰骋很正常,跨界当摄影师,做主持,乃至于最后上任县长,都是个人追求,无可厚非。但回头看,牛群的表演风格被人熟知是讽刺官员腔调,多年来许多段子里他也经常下意识地打出“这个样子滴”官腔来搞笑,最后无功而返,这是不是也是“不着调”的一种真实表现呢?

补充一句,牛群冯巩还有很多相声没有上春晚舞台,但是作品质量与知名度也是非常高的,如《小偷公司》、《两个弄潮儿》等。不得不承认,牛群、冯巩是属于电视晚会相声时代的组合,他们组合10年,正是中国电视晚会艺术高速发展的黄金10年。他们俩的舞台形象、风格、台词、表演,都是为电视相声设计的。他们在舞台上,永远是西装革履,我们甚至完全无法想象他们穿上长马褂的样子。传统相声的那一套东西,他们并非没有,只是对他们而言,传统相声的东西不太适合电视舞台的表演。那个时代,电视机是千家万户大众娱乐方式,相声是晚会中的压箱物,是决定晚会整体走向的路标,相声的成功就意味着晚会的成功,所以他们又是电视晚会相声时代最后的名家。而当下流行的德云社相声郭德纲于谦,岳云鹏和孙越等人的相声剧社,应该反倒是一种相声返璞归真的表现吧!

牛群冯巩相声组合的结束,也标志着电视相声黄金时代的谢幕!

自由收放阶段

进入了2000年,冯巩的艺术生涯也进入了一个新时代。

新千年,新气象,冯巩换了新搭档,连风格也一起换了。这一年的《旧曲新唱》是冯巩以前任何一个段子里都从来没涉及过这么多的绝活,虽以郭冬临表现才艺为主,但是冯巩手上的家伙也一直在换,给熟悉的观众耳目一新之感:“哟,他们俩都这么多才多艺”啊!节目以时事WTO和中国女足为蓝本,形式上用了天津快板、京东大鼓,和摇滚,不得不提的是这个节目也让大家知道了天津的狗不理包子,这也算是原始的广告植入吧!

2001年的《得寸进尺》,正式宣告了冯巩的小品时代开始。有了深厚的相声基本功底子,冯巩表演起小品也是游刃有余,收放自如,让人拍案叫绝。这是冯郭两人第二次合作,两个人合作点与前任牛群相比,也是很明显的。郭冬临和牛群的区别,在于他在针对冯巩的态度上,更真实,也更加个性化。牛群损冯巩,那是一种浪漫式的损,并不讲究技巧,似乎是只要把观众拉到他这边就行。而郭冬临却带着一点属于自身的硬气与霸道,也就是说,斗嘴时他往往不会给冯巩太多面子,互怼时也可能会吐出点真怒火......

02年的《台上台下》是冯郭二人第三次合作,我当时看这个节目的时候,起初不明白为何要把陆鸣加进去,后来看懂了万一两人斗到不可开交,如果没有一个角色硬生生跑出来批评他们,很难迅速回到和谐线路上。所以只好亏了陆明,大老远从湖北武汉跑来给人当伴奏跟和事佬。那一年观众们也再一次看到了冯巩的吉他还是弹得很不错的,同时那也是观众们看到郭冬临最后一次留头发!

03年的《马路情歌》瞬间让观众们看到了冯巩的俏皮话是说得这么溜,感觉这舞台上的冯巩是电影版里的他穿越过来的。大家也第一次知道春晚主持人演小品,也是很不错的,周涛的表现有很多可圈可点之处。当然了,这个节目之后也奠定了一件事,就是:无论是不是在春晚的舞台上,冯巩的节目,是因为冯巩才精彩,甚至可以说是因为说着俏皮话自嘲和毒舌群开的冯巩才存在。“冯巩”这个舞台形象终于被完整定位了,无论是在央视舞台上还是在地方卫视上。

04年的《让一让,让生活真美好》,承接了03年的马路交通段子,作品中很多地方感觉就像蜻蜓点水般的一带而过,而且五个人的关系有点复杂,似乎都在耍贫嘴,溜金句,显得故事性不够严密,纯属是为了搞笑,周涛和朱军的表现也有点生硬,只能算完成任务交差了吧。

05年是冯上春晚20周年,这一年他的《笑谈人生》应该是继《昨天今天明天》后,第二个以央视栏目作为作品背景搬上春晚舞台的作品了。朱军二次与冯巩合作,如果没有记错,这应该是时间最长的一个节目了,大约20分钟。节目开场就人设,冯巩明白朱军要弄哭自己,甚至连套路都一清二楚,但朱军并不知道,还老老实实按照流程走。所以冯巩除了随口乱调侃,更要不动声色勾朱军掉进自己的陷阱里。但是主题存在一定的商榷,难道朱军请冯巩上来就是为了弄哭他吗?且朱军在表现角色方面显然显得有些做作了。不管怎么说,这毕竟是一个经过艺术加工的作品吧!

06年的《跟着媳妇当保姆》,冯巩扮演农民工,似乎很接地气,但是他那身打扮,穿着一套明显价格不菲的西装,筒着手弓着背,吐槽完之后缩下脖子,总显得有点不伦不类。且情节设置上牛莉开场就说了,婆婆生病需要钱,为给丈夫分忧才出来做保姆。但丈夫只顾百般阻拦,多一句怎么解决钱的事都不提,到中段两人矛盾只靠能斗气(牛莉甩开手说:“我今天一定要当这个保姆”)来藏实际问题,最后居然还要靠朱军来开解夫妻问题。作品结尾借朱军的嘴来夸农村人,多少显得有点生硬。

07年的《咱村这点事》,这个节目应该是《吃面条》和《坐享其成》的结合体。冯巩在作品里连喝多碗水,首先让人想起了陈佩斯的吃面条,不过陈佩斯是虚拟,而冯巩则是实打实地喝了好多碗水。至于为何要喝那么多水,就是为了想演武工队。为何非要演那个角色呢?没有回答,但是大家都看得懂!整个作品说穿了,就是在整人,观众们和李志强一起整冯巩!以至于后面蔡明郭达的小品《送礼》都拿冯巩来说事儿了,中间有这么一句台词:“你这是癞蛤蟆没完没了喝凉水,你冒充冯巩啊!”纯属是搞笑了。

08年的《公交协奏曲》,主题就是歌颂农民工。冯巩又是习惯性和女售票员闫学晶贫嘴,为了一块钱的车费斗得不可开交。里面有多处细节值得推敲:为什么闫学晶宁愿看冯巩出丑十几分钟,也不愿意帮忙垫钱?冯巩看见闫学晶就开始耍贫,这种人又能好到哪里去?在此基础之上,为了一块钱斗嘴,到后来无论他们拉着王宝强讲什么豪言壮语,都感觉十分别扭。所以,小品作品情节设置还是要合理,要经得起推敲。

09年的《暖冬》,这次是“亏欠我的前女友”回归。冯巩一上来那段贯口令人印象颇深:“您穿着我的立领衫,站那儿就是易中天! 您穿着我中山装,马上就变冯小刚!您穿着我的皮夹克,短跑冠军博尔特!您穿着我的黑马甲,就是美国总统奥巴马!”作品中冯巩和金玉婷爱尔兰人的踢踏舞,还是挺让人回味的。

10年的《不能让他走》,恕我直言,我是没怎么看懂。作品中那个杨松的演员出了事后,这个作品几乎很少重播了!不过还是要简单说一下这个作品,平心而论,冯巩的小品到了这个时候几乎已经没有亮点了,随着网络时代的到来,很多热门新词都是网络化了,冯巩的作品中也是大量运用了网络用语。说起来是跟上时代,其实也是无奈的表现,网络用语对语言节目的冲击非常大。如果不用网络用语,就会说跟不上时代;运用了网络用语又会说是老套没有新意,所以是进退两难的。而这一年的《不能让他走》硬塞了许多网络用语,导致了观众们很难记住这个作品。

11年的《还钱》,反响平平,没什么好多说的。一件小事被无限放大,显然低估了观众们的智商和审美水平了。

12年的《爱的代价》,本人觉得应该是评价比较高的一部作品了。两大美女携手合作,牛莉与闫学晶,她们先后与冯巩合作多次,应该是默契度比较高了。冯巩在两个女人中间左右逢源,看点还是蛮多,笑料也蛮足的,他在掌握这类贫贱夫妻小温暖题材的时候,应该说还是比较成熟的。

13年的《搭把手不孤独》,这个小品是冯巩唯一一次在零点后上台表演的小品。这个作品背后似乎有许多故事,因为上台后给人的感觉就是三个人明显不在状态上,表演显得有些僵硬。显然,这是春晚那些审核者的“杰作”,到最后“复活”的节目,让冯巩这样的春晚老人都有些仓促不已。节目的结尾冯巩跳着骑马舞,给已经敲过零点钟声的观众们留下一丝勉强的微笑!

14年的《我就是这么个人》,整个节目的喜剧情景依然是之前最擅长的“反复打脸”式窘态,但无比单调,无比生硬。冯巩扮演的某编剧想给主编送礼,但是一听说主编可能已经不管事,就试图找到冠冕堂皇的理由把礼拿走。总之小保姆的不断补充给了冯巩大约三四个翻,这就是整个事件的全部主体。其他时间,冯巩跟自己徒弟曹随风逗逗闷子。不停拿名人逗乐,不停抓网络热词,但从观众席的反应来看,大家没什么很乐的意图,有个女孩子好像老在看手机。反而是冯巩标志性大喊那些并不好笑的台词时,观众根据设定应和几声好。

15年,是冯巩上春晚30周年,这一年他带来了《小棉袄》,扮演的是一位老父亲。这是我第一次看到冯巩穿着这身居家打扮上场,发现他真的老了。那稀疏的头发,脸上的褶皱,再加上他的表演,似乎已经颠覆了我们心中以前的那个冯巩形象了,他是一位爱女心切的老父亲了!至于作品,萝卜青菜各有所爱,就不多评价了!

16年《快乐老爸》,冯巩的语言基本上已经到了没有一句正常的话了,处处体现着“每句都使网络用语,还能把话接下去”的骄傲,无一处不用典的境界。作品围绕一只丢失的狗展开的剧情,有点模仿蔡明和潘长江的味道,两个人在不停地斗嘴。作品主题最后就是升华一下,总觉得是那么不自然!

17年的《信任》,就是一个芝麻大的事情:乘客中途下车,司机怕乘客不付钱就跑了。故事前四分之一也唠唠叨叨把解决问题的简单方法都排除了(手机里没零钱什么的)。林永健扮演的乘客怕司机跑了自己打不到车,继而坦然说“你比我像骗子”,这就有点为了逻辑对应而硬来了。当然,创造一个矛盾,然后两人就开始趁着这点空间耍嘴皮子互怼,本来也确实是冯巩作品里一直的套路。可这次没有更多信息承接,变得有点为怼而怼。这个风波产生的原因,简单地说,就是两人对彼此的长相都很没有信心,往真实了看,大都市里各自怀有一份基本戒心,真不能说有什么大错。但节目要出效果,这两人把协商的流程放一边,热情洋溢地开始攻击对方长相。这时安排宋宁冲上来,其实是制造离场动机的,她时而亢奋时而娇俏,冯巩是类似于一头雾水地被这宋宁牵了半晌鼻子。毕竟你说要丢了手机要急着找,后面怎么做自己也不管了。至于傅园慧,那就是春晚节目对热点的吸纳甚至主动拼贴。不能再多说了,已经吐槽的够多了!

18年的《我爱诗词》,这是冯巩在央视春晚舞台的最后露脸了,虽然那时候还不得而知。整个作品借时下热点《诗词大会》为作品背景,展开的一系列故事。也许是我们观众的才疏学浅,很多诗词没有听说过,再加上直播也没有字幕,听得也是比较费劲的。况且他们在舞台上不管说的如何,都是之前已经背得滚瓜烂熟的,而观众们就未必知道了,所以想要台上台下一起互动,显然有难度,所以大家也就将就看看吧!

写到这里,终于把冯巩33年央视春晚人生给写完了,临近收尾,附上一点本人对他的总结:

首先要向冯巩致敬!冯巩首次上春晚是28岁,到最后上春晚61岁,整整三十三年,他用自己最美好的青春年华陪伴了我们,为我们千家万户送来了欢声笑语,这是一种奉献牺牲的精神,值得我们致敬。

其次,冯巩从央视春晚舞台上退出,是一种大度的表现。他不断提携新人,像贾玲、宋宁、潘斌龙等人,较好继承了他的风格,成为了央视舞台的一股新鲜的力量。

再者,冯巩离开央视春晚舞台,这是自然规律,不可抗拒。他的作品赶上了一个好时代,他始终努力在一线做个弄潮儿,将快乐与笑声送给每一个人。至于近几年的作品褒贬不一,这是时代在变迁,观众的审美在提高,当然也要承认,冯巩近年来发展的重心已经在政治方面了,他现在的身份是全国政协常委、民革中央副主席。一个人的精力是有限的,政治活动多了,那么在艺术方面相对来说,精力要减少很多,所以这一点我们也是要清楚的看到的!所幸这几年在地方卫视的春晚上,冯巩还是一如既往地会出现,给大家带去快乐和笑声!看冯巩和他的节目,其实大家看得还是冯巩!

冯巩,春晚的标志性符号,一位德艺双馨的人民艺术家!

周星写于2020年2月24日晚

还没有评论,来说两句吧...