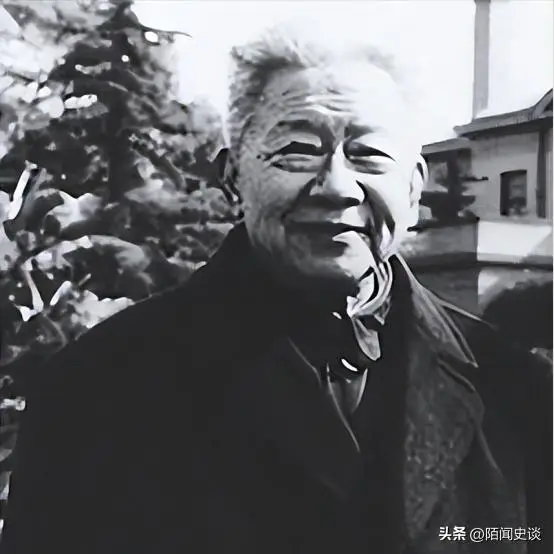

他是我党的红军总政治部宣传部长,曾在53岁时担任副总理,但到了60岁时却被撤销职务,临近古稀之年时又被开除党籍。这期间,他经历了怎样的风雨?晚年为何能如愿以偿?这些都值得细细探寻。

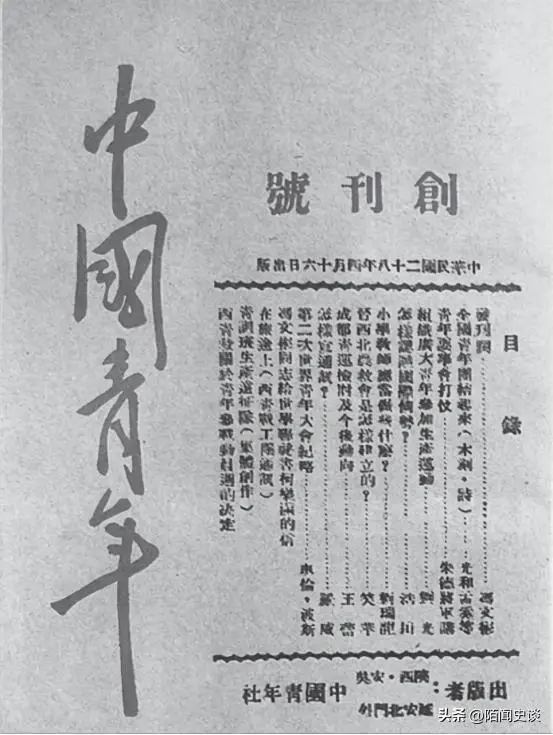

革命战争年代,有的人奋战在战场,有的人则以笔代枪,投身于党的文化和思想宣传事业。在那战火纷飞的年代,正是这些宣传工作者,通过文字传播我党的重要理念,吸引了无数有志青年投身革命大潮。

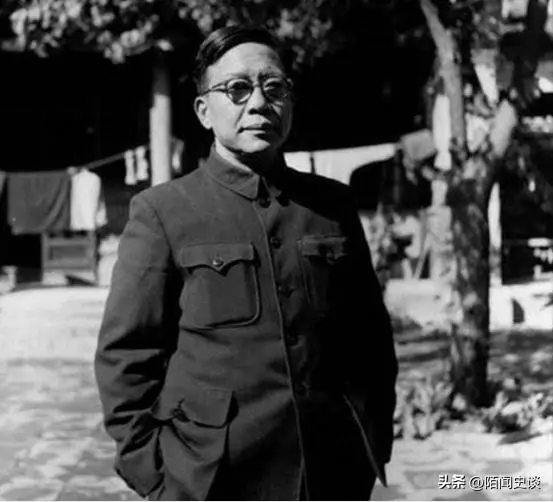

这位杰出的宣传家便是陆定一。他在宣传战线上立下赫赫战功。或许你还记得小学语文课本里的《金色的鱼钩》,这篇生动的文章正是出自他的笔下。让我们一起走进这位作者背后的传奇人生。

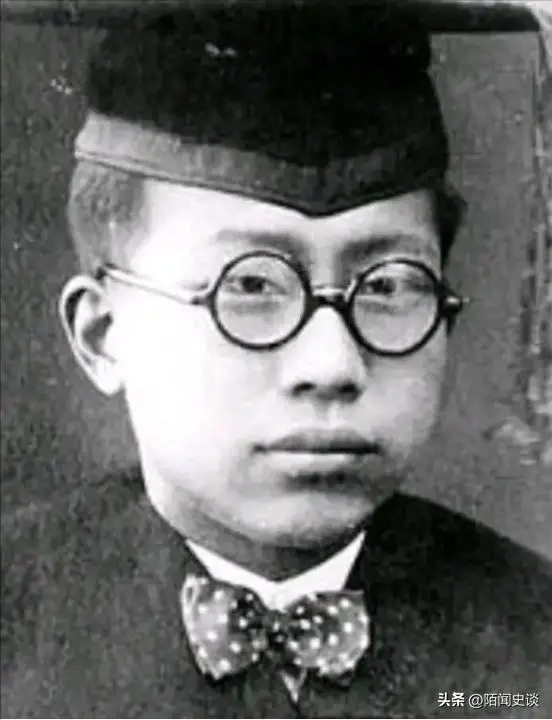

陆定一出生于1906年,江苏无锡一个书香门第的家庭。父母皆是知识分子,他们深知教育的重要性,给予了陆定一良好的成长环境。

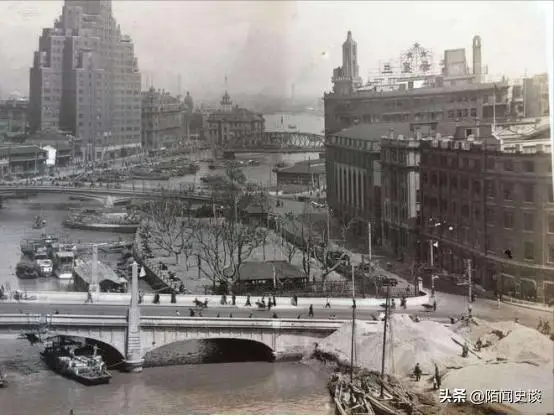

早年间,陆定一主要在家乡读书。中学毕业后,他考入上海南洋大学,专攻电机工程。大学期间,他接触到了马克思主义和许多先进的思想,1925年毅然加入中国共产党,开始了他革命的旅程。

大学毕业后,陆定一投身于革命宣传工作,辗转于上海的各个地区。他发表了许多富有思想性的文章,如《中国革命的前途》,为党的宣传事业贡献了巨大力量。

然而,1927年,蒋介石及其同僚的叛变使大革命惨遭失败,国民党开始大肆镇压共产党人。为了保存革命火种,党组织决定将一批党员送往苏联学习。1928年,陆定一便是其中之一,远赴苏联深造。

1930年回国后,他继续投身宣传教育,后来加入中央苏区,积极参与“反围剿”斗争,并经历了艰苦卓绝的长征,见证了红军的胜利会师。陆定一也将长征的艰难历程写入文字,这才有了小学课本中那篇令人难忘的《金色的鱼钩》。

在革命战争年代,陆定一一直坚守宣传岗位,挥笔揭露国民党的真面目,积极传播我党的和平政策,为解放战争的宣传工作立下了汗马功劳。他是新中国成立的重要革命家之一。

建国后,陆定一继续担任中宣部部长,1959年被任命为副总理。在此期间,他不仅在文化领域取得突出成绩,还兼任文化部部长,为新中国的文化事业添砖加瓦。

陆定一的一生有两个执念:一是永不改变为国家奉献的初心,二是寻找那寄养在他人家的儿女。

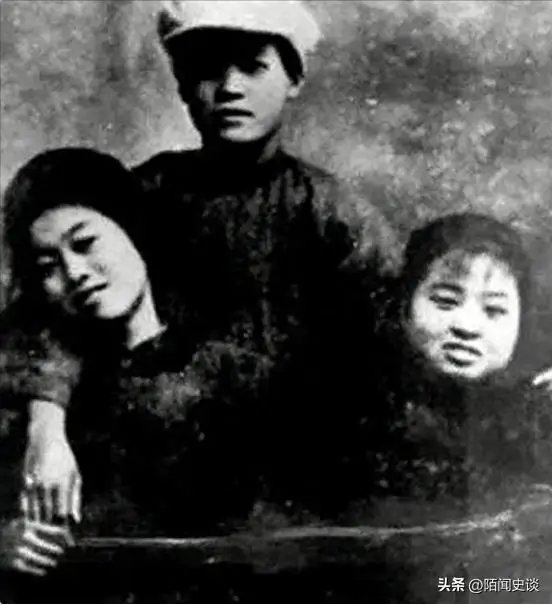

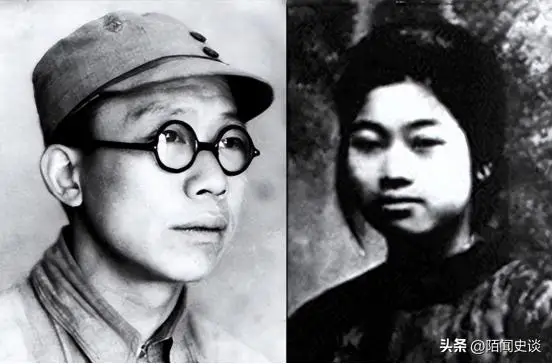

他的第一任妻子唐义贞,是一位聪慧优秀的女性,出生于良好家庭,接受了良好教育。她的哥哥在教育界颇有声望,与董必武关系密切。唐义贞自幼聪颖好学,曾是董必武的学生。五四运动期间,她和董必武一起探讨国家大事,对民族命运充满忧虑,逐渐成长为进步青年。

但到了三十年代,随着革命形势变化,陆定一随部队转移,失去了妻子和两个孩子的消息。直到1943年,他才得知唐义贞早已英勇牺牲。

在那个战乱年代,唐义贞将一双儿女分别寄养在福建和江西两地。她的牺牲令陆定一心中牵挂不已,多年来始终寻找失散的儿女。

唐义贞临终前,将孩子托付给了张德万和范其标夫妇。得知她壮烈牺牲的消息后,夫妇二人悲痛欲绝。因为联系不上陆定一,他们毅然承担起照顾这对烈士子女的重任。

唐义贞去世时,儿子尚在襁褓,未取名,张范夫妇便为他起名“范家定”。他们视他如己出,却从未隐瞒其真实身份。一方面希望他能铭记母亲的英雄身份,感到自豪;另一方面,也不让烈士的精神蒙尘。

当范家定成年那天,夫妇二人告诉了他真相,并交给了唐义贞生前留下的遗物。范家定带着好奇询问亲生父亲身份,但夫妇始终未透露陆定一的具体信息,因为唐义贞生前担心父亲身份暴露会遭国民党迫害,故意保密。

尽管范家定生来坎坷,母亲壮烈牺牲,父亲失联,他却幸运地通过当地党政联系确认了陆定一就是他的亲生父亲。

45岁时,范家定终于与73岁的陆定一相认,实现了父子团聚的一半心愿。但大女儿至今下落未明。功夫不负有心人,后来发现她早已嫁为人妇,在农村度过了平凡一生,虽未受教育,但她的儿子得以入学。

思念妻子的陆定一写下悼念唐义贞的书籍,附上她的照片,全国发行。书籍传至江西赣州时,图书馆管理员发现照片与赖章盛母亲极为相似。

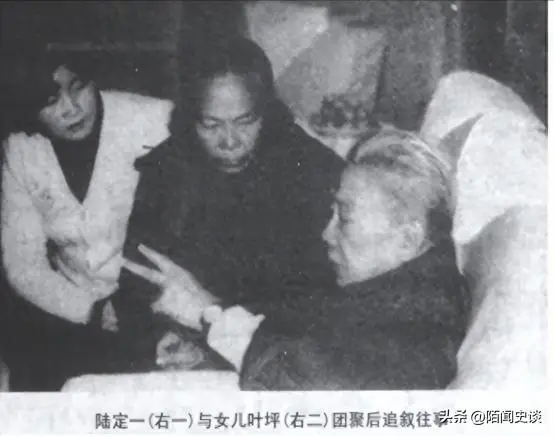

赖章盛得知书中信息与母亲口述吻合,揭开了陆叶坪的真实身份。1987年,陆定一乘火车赴江西南昌,终于与56岁的女儿陆叶坪重逢,父女相聚令人动容。

在寻子寻女的历程中,陆定一也遭遇了特殊历史时期的冲击。1975年,他被撤职调查,随后开除党籍。这段黑暗岁月是他人生的低谷,身处逆境,却始终心怀光明。

除了与造反派的斗争,他最牵挂的就是尚未寻回的儿女。直到1979年,陆定一复出,被选为全国政协副主席,那些冤屈才得以洗清。

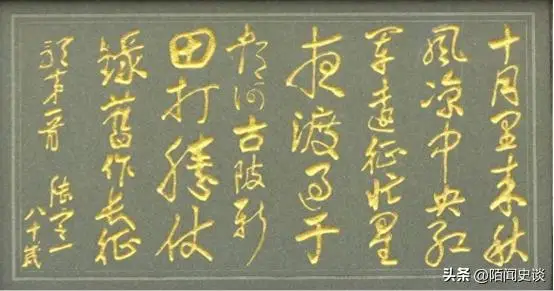

晚年的陆定一仍奋斗在岗位第一线,身体虽老迈,精神却焕发。他倾尽余力,为新中国的建设和发展贡献力量,直到与儿女团聚,终于心愿得偿。

在那个风雨飘摇的年代,为了保护下一代不受战火波及,革命先辈们不得不将孩子寄托他人。陆定一和唐义贞为革命事业鞠躬尽瘁,甚至献出了生命。我们缅怀他们的丰功伟绩,也应以他们为榜样,传承那份坚定的信念,继续前行。

还没有评论,来说两句吧...