看着今早的手机推送,我不禁哑然失笑。美国联邦政府又双叒叕"停摆"了,80万公务员被迫无薪休假,可道琼斯指数却像喝了红牛似的往上窜。这画面太魔幻——一边是公务员们排队领救济食品,另一边是英伟达市值突破4.5万亿美元,辉瑞单日暴涨6.83%。

更讽刺的是特朗普突然对锂矿出手,美洲锂业盘后直接飙涨40%。这让我想起十年前刚接触量化投资时的一个顿悟:金融市场从来不讲道德,只认数据。就像现在,政府停摆明明是系统性风险,华尔街却把它当利空出尽来炒。

一、华尔街的黑色幽默:政府停摆与股市狂欢

在量化领域摸爬滚打这些年,我越来越确信一个真理:新闻之于股市,就像后视镜之于开车——它只能告诉你已经发生过什么。记得2018年那轮长达35天的美国政府停摆期间,我正用大数据工具追踪A股资金流向,发现个有趣现象:等新闻爆出重大利好时,相关个股往往已经涨了30%。

这就是A股独有的"抢跑特性"。国外市场是根据已知信息交易,我们这儿却是打提前量。去年某半导体龙头宣布百亿投资前三个月,其机构资金活跃度就悄然提升了87%。等消息公布当天,反而成了部分资金兑现的时机。

二、A股的"抢跑"基因:为何新闻总是慢半拍

很多人以为价值投资就是闭眼买入好公司,这简直是对巴菲特最大的误解。老爷子2023年股东信里说得明白:买可口可乐7年花了13亿美金,折合每股成本3.25美元。而同期股价最低都有35美元——这才是真正的商业智慧。

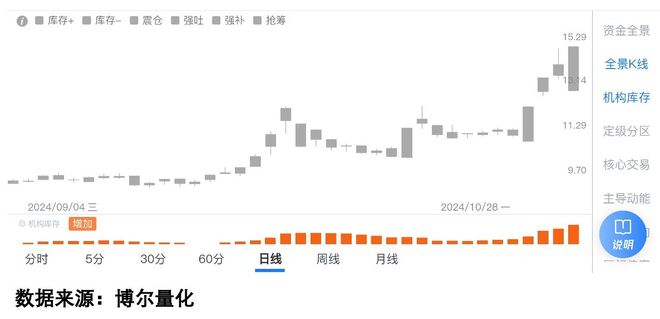

我在分析"四方科技"时深有体会。这只白马股在去年9月底启动前,机构资金已经在狭窄区间默默运作两个月。等散户注意到40%涨幅时,人家早把成本控制在安全边际内了。就像装修房子,聪明人先谈工费再开工,外行总想着最后砍价。

三、巴菲特的商业秘密:成本控制的艺术

通过长期追踪交易行为数据,我发现机构建仓有三个典型特征:

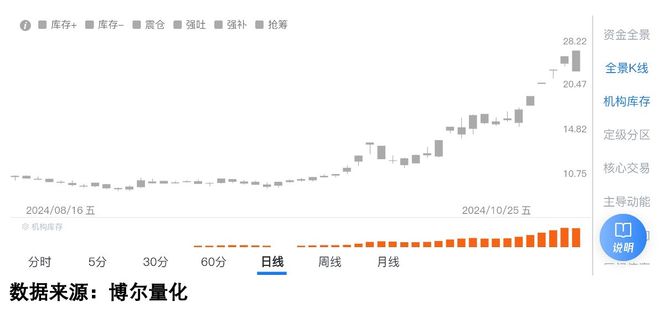

时间换空间:像"川大智胜"这种概念股,第一个涨停前20天,"机构库存"数据就开始温和放大。这就像赌场里的职业玩家,永远在等最佳赔率点。

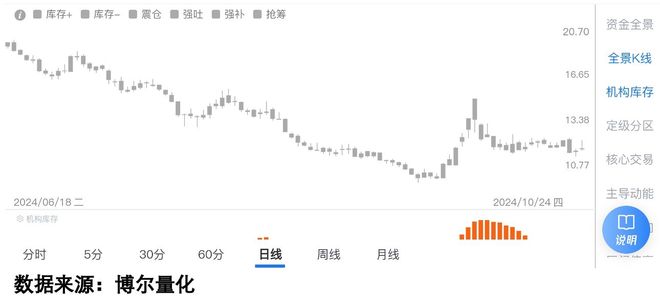

逆情绪操作:去年四季度某消费电子龙头财报暴雷当日,"机构库存"反而激增215%。这印证了索罗斯那句名言:"世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。"量价背离:"华统股份"这类持续阴跌的小盘股,"机构库存"始终在零轴附近徘徊。没有成本优势的标的,就像没打地基的楼房。

四、数据透视:机构"做成本"的三重密码

回到开篇的美国停摆事件。表面看是政治闹剧,深层却是信息传递效率的绝佳案例。当普通投资者还在争论停摆对经济的冲击时: • 量化基金早已通过卫星图像分析沃尔玛停车场流量 • 对冲基金正在爬取领英上的联邦雇员就业动态 • 算法交易员监控着华盛顿餐厅预订量变化 这让我想起彼得·林奇的鸡尾酒会理论:当所有人都开始讨论某个宏观事件时,最好的交易机会早已溜走。

五、从华盛顿到陆家嘴的信息链博弈

十年量化生涯给我的最大启示是:

建立数据思维:就像看病要验血,投资要看交易行为数据寻找不对称工具:传统技术指标如同蒸汽机,需要升级到数字时代培养逆向直觉:当新闻头条极度悲观时,往往是数据最先回暖 现在的我早已养成习惯:每天早上先看资金流向热力图,再看新闻APP。因为在这个信息过载的时代,唯有真实交易数据不会说谎。六、给普通投资者的三个数据化建议

今天美国政府停摆的消息还在发酵,但金融市场已经给出答案——道指期货又涨了0.6%。这再次印证那个朴素的真理:市场永远在反映未来,而非过去。就像我们A股,最精彩的故事往往写在K线之前,藏在数据之中。

还没有评论,来说两句吧...