报纸从它诞生之日起,就注定是历史的记录者。今年《镇江日报》将迎来复刊40周年,市民张先生收藏了一份上世纪六十年代的《镇江日报》,报纸虽不大,但内容丰富,一起来看。

老报纸编排紧凑

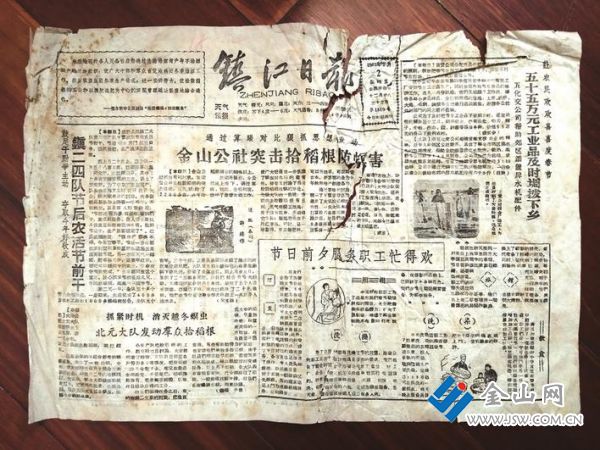

这是1962年2月2日的《镇江日报》,黑白印刷,略有残破。报纸长37.5厘米,宽26厘米,8开大小,前后两版,这应该是《镇江日报》历史上最小的尺寸了。报头是“镇江日报”,下面还有汉语拼音及当日天气预报,这一手写体与1958年7月1日第一期《镇江日报》的报头一致,1968年7月30日报头才改为“红镇江报”。

图1

先看一版布局(图1),“镇江日报”位于报纸上方居中,下面就是头版头条。这期的头条叫“通过算账对比狠抓思想发动,金山公社突击拾稻根防螟害”,而左上角报眼刚好是一篇“摘自新华日报社论‘拾毁稻根,防治螟害’的文字”,两者正好呼应。无独有偶,在左下角还有一篇相关报道“抓紧时机消灭越冬螟虫,北元大队发动群众拾稻根”,可见本期编版意图十分明显,“拾稻根防螟害”是当时宣传重点。

对只有两版的报纸来说,第一版是要闻,这一版的新闻比其他版重要,在横排报纸的版面上,左上角要比右上角重要。接下来的“新闻二条”位置有两个,一个是右报眼,还有一个是左报眼下面。就本期而言,因为左半版已有两篇“防治螟害”稿,因此左报眼下安排了农业稿,题目为“鼓足干劲争主动,夺取今年好收成,镇二四队节后农活节前干”。这样左半版的3篇“本报讯”消息构成了互动整体,脉络清晰。

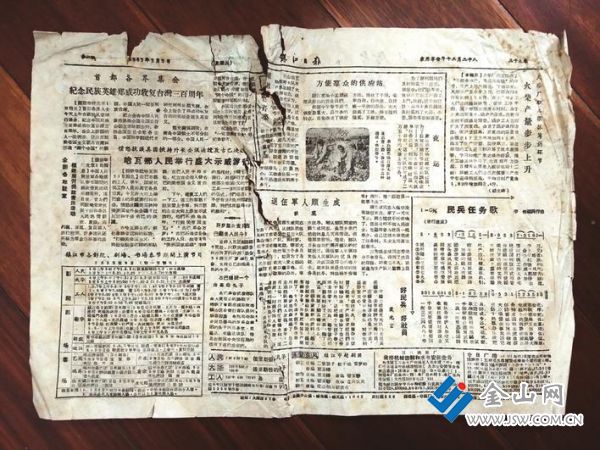

图2

再看二版(图2),这里分担了更多报纸的职能,包括时事、新闻、文化、资讯、广告等,呈现出一种“小而全”的杂糅局面。从本期看,时事集中在左上方,共5篇稿,其中国内新闻2篇,皆选取新华社北京昨天消息,国外新闻3篇。新闻则安排在右上角和上方居中,有两篇,一篇消息,一篇集纳式报道。通讯员版则位于中心位置,一篇是署名“秋观”的“退伍军人顾生成”,另一篇是署名“戴元富”的“好民兵、好社员”。记者之所以认为是通讯员稿,是因为他们的署名与消息文末署名不同,均是在标题下直接写名字。

二版资讯丰富,涵盖了镇江市各剧院、剧场、书场的节目预告,服务功能十足。而广告仅右下角一豆腐块,名为“镇江纸浆厂承接机械修制和水电安装业务”。其余皆是遗失启事,这期共刊登了镇江医学专科学校学员遗失的16枚校徽,都有编号。至于文化内容,则是右下角一曲《民兵任务歌》的简谱和歌词,方便读者学唱。

当年春节怎么过

1962年2月2日正值农历辛丑年十二月廿八,民间到了农历腊月二十八,各家各户要开始忙主食过年,还有春节前的各项准备。也就是说,这张老报纸还原了镇江人过年的一些经典场景,而它正好是“三年自然灾害”后的第一个春节。

回到一版,右报眼是一则消息,“让农民欢欢喜喜度春节,五十五万元工业品及时调拨下乡”,这批“节日工业品”包括“面盆、剪刀、帽子、手帕、汗巾、锁、针箍等四百多种”。而右下方是“节日前夕服务职工忙得欢”的集纳式报道,涉及理发、照相、洗澡、旅馆、洗染、饮食六大行业。先看理发,“理发行为方便顾客节日前理发,30日起采取延长营业时间的办法,从早上七点到夜里十二点钟都照常营业,旧历除夕将延长到夜里两点钟。此外,实行了电话预约和定时预约券的方法,设立专座对预约顾客服务。”再说洗澡,“为了适应人们洗澡过节的习惯,浴室业的职工千方百计满足浴客要求,他们延长了营业时间,女子浴室还增加了盆位,对工厂、企业、学校、机关等事业单位实行电话预约,对老弱残幼还做到包接、包送、包脱、包洗、包穿、包安全的六包,主动为顾客服务,五天来甘露浴室就接送儿童三百多人次。”

还有洗染业,“中央洗染店职工为了让来洗染的顾客穿戴整洁的衣帽过春节,连日来投入紧张的劳动,随到随送生产间洗染。宝塔路119号赵同志拆洗的一套棉衣,当天晚上营业员就把干干净净的棉衣送上门,受到顾客好评。”饮食业也是节日重头戏,“清真如意菜馆和中华食堂在春节到来以前开辟了一项新业务——代客加工面点。职工们根据顾客需要,增加加工品种,听凭顾客挑选,做到按时按量完成加工任务。”照相业相对简单,“中国照相馆职工为了满足市民春节期间照相的需要,增添了两套新制美术布景和灯光设备,春节期间照常营业。”最后是旅馆业,它是对外窗口:“新旅社前天接到一封来自上海华东师范大学薛慕庆同学的来信,节日要到镇江来旅行结婚,还要到扬州游览。职工们马上在二楼整理出一间最漂亮的房间作为新房,换上了崭新的被枕,并代准备了结婚的饭菜。同时还代购了戏票和到扬州的车船票,等候新婚夫妇的光临……”

更多细节被揭示

春节前的准备当然不限于此。翻到二版左下角,镇江市各剧院、剧场、书场的春节节目预告赫然在目,从初一排到初五,可谓一报在手,活动尽知。那一年春节档电影有《红鹰》《关汉卿》《依里斯顿的儿子》等多部。此外,最让我们眼馋的要数当时生龙活虎的剧场和书场——镇江市京剧团、扬剧团、越剧团、曲艺团春节期间轮番上演,还有扬州市曲艺团、常州市锡剧团、揭州市曲艺团、昆山评弹团来镇献演,那叫一个热闹!

这份报纸的署名也很有意思,一版名为“追肥”的木刻作品有署名,但同样放在“集纳框”的两幅配图却无署名。还有两种报道也无署名:一种是集纳式报道,一种是新闻照片。前者可能是通讯员来稿加工而成,后者却有些令人费解。一版有张照片,说明是“上党公社综合厂职工,为社员赶制了大量粉丝,这是他们正在翻晒。”其构图完整,主题突出,似为记者所拍。二版也有照片,说明是“象山园艺场江滨大队社员起葱、蒜、菠菜等小品种蔬菜,供应春节”,边上正好有一篇象山园艺场的小稿,这是本期唯一的“文配照片”,可惜属于集纳式报道,并无署名。

记者注意到,报纸二版最下边有一行小字。当时社址在大西路67号,还设有三部电话:总编办公室、城市组、政文组1043,农村组566,经理部、印刷厂、制版所666。这提示了我们当时报社的组织架构,记者可能按城市组、政文组和农村组来划分,而这份报纸的新闻报道和电话分配则揭示出农村组似乎是当时的第一大条口,因为整份报纸只有二版右上角一篇“火柴厂职工狠抓薄弱环节,火柴产量步步上升”的消息可称工业新闻。

准确地说,这期《镇江日报》版面只相当于本报两个版,属于标准的“螺蛳壳里做道场”。当版面缩小到一个临界点,“内容为王”的意义才真正显现出来。甚至可以这样讲,在同样版面的情况下,现在的我们并不能比当时做得更出色,从中正好可以看出《镇江日报》前辈们的心血和努力。换言之,如果在报纸内容全面精简的前提下,即使现在有更好的排版技术和条件支撑,其影响基本可以忽略不计。如果将我们现在的报纸比作一幢装修豪华的独幢别墅的话,那么这份《镇江日报》只能算超小户型,但它仍然可以满足居住的基本需求,这可能也是这份报纸带给我们的更多思考……

某种意义上,一份报纸就是对一座城市最好的回应和纪念,特别是当这座城只有一种报纸的年代。很多时候,我们可能对民国时期津津乐道,对上世纪五十年代心怀敬意,对七十年代不忍直视,对八九十年代历历在目,唯独对六十年代是陌生和隔阂的。感谢《镇江日报》为我们保留了镇江城不同时代的回声,这样的回声今天听来仍然催人奋进,激励着新一代报人不断砥砺前行。(竺捷)

还没有评论,来说两句吧...