#新传史窗 #普利策

在马克·吐温笔下的《镀金时代》中,南北战争结束到 20 世纪初的美国社会政治极度腐败、商业投机之风猖獗。对现实的辛辣讽刺使得这个词成为了那一段美国历史的代名词。

“镀金时代”的报业奠定起了美国现代报业的基础,新闻理念、经营原则、外在样式等均开启了现代化之路,约瑟夫·普利策正是其中首推的功臣。

约瑟夫·普利策

跟所有“美国梦”一样,故事的主人公一定有一个悲惨的开始。

一、家道中落,冒死偷渡的17岁少年

1847年4月10日,在匈牙利一个叫马口的小镇里,约瑟夫·普利策在富洛普·普利策(Fulop Pulitzer)和伊莱思·伯杰(Elize Berger)焦急地等待中出生。

这里靠近罗马尼亚边境,有着一片肥沃的土地,父亲富洛普是个有教养的犹太谷物商。除去夭折的老大之外,约瑟夫·普利策共兄妹三人,优渥的家境给了他们一个无忧无虑的童年。

1855年春天,普利策的父亲决定举家搬迁到佩斯(今匈牙利首都布达佩斯),并随着金钱的富余和社会地位的提高,对孩子进行了精英教育。普利策熟练地掌握了德语,并学会了法语。

除了书本之外,佩斯这座城市也让普利策大开眼界。佩斯作为匈牙利的犹太教中心,普利策对这座城市的探索丝毫没有因为其犹太人的身份而受到限制。

成长于富裕民主的家庭,生活在自由开放的城市里的普利策俨然是一位游走于上流社会的翩翩少年。此时,他的内心深处早已埋下了自由、平等和民主的种子,这也为他后来的一系列政治主张奠定了思想基础。

美好的生活因父亲的病逝而结束,普利策的生活轨迹至此发生了翻天覆地的变化。父亲的死亡给家庭带来了严重的经济压力,治病将家中的积蓄消耗殆尽,公司宣告破产,母亲被迫改嫁,这一年,普利策刚刚11岁。

普利策极度反对他人取代自己父亲的位置,一直与继父感情不和。几年之后,生性冲动、渴望自由、个性独立的普利策他毅然决心离家出走。

起先,普利策想当个奥地利军人,但因为年龄太小,视力不好,身体单薄遭到拒绝。于是他又前往巴黎、伦敦,请求加入外国兵团,但依然是到处碰壁。后来他又到了德国汉堡。

在那里,一个德国佬对他说: “小伙子,我可以让你乘船到美国去当兵。”

当时各地都出现大批失业者,想找份工作谈何容易,年轻人只有当兵才能混饱肚子。德国佬把美国士兵待遇吹得天花乱坠,普利策于是就爽快地答应了。

南北战争时期的美国

1864年,美国的南北战争正如火如荼,紧张的气氛弥漫在北美的每个角落。在北方东海岸的波士顿港,深夜是一片死寂,漆黑的水面除了船上闪烁的点点微光外,什么也看不见。港湾内的一艘船上,这个17岁的男孩四下张望了一会儿,趁船上人没注意,迅速跃入冰凉的海水中,开始向岸边游去。

到达纽约后,普利策被入伍参军的高额奖励所吸引,投身军营,几经周折之后加入了第一林肯骑兵团。虽然战事不断,但普利策都远离战火,安营扎寨,每天重复着枯燥乏味的训练。无聊苦闷的军旅生活在普利策服役的第270天结束,1865年6月5日,他正式退伍。

退伍后的普利策即加入了纽约大街上成批失业的士兵之列,内战退役军人间的就业争夺异常激烈。由于欠缺工作所需的技能,而且仍然不会说英语,普利策根本找不到工作,很快囊中空空,生活窘迫,甚至流落街头。心灰意冷地他将目光投向了密苏里州的圣路易斯,对很多德语移民来说,那里是希望的圣地。

在到达圣路易斯最初的几个月里,普利策不断地更换工作。 他曾在军营里喂过骡子,在建筑工地上做过短工,担任过马车夫,做过甲板水手,还当过码头装卸工,甚至尝试在餐馆当服务员。

虽然这些工作很艰苦,报酬低,且毫无前途可言,但至少让普利策的英语有了很大的进步。

更重要的是这段经历使他直接接触到了社会最底层人民,体味他们生活的艰辛,对被统治阶层、上层阶级和特权贵族压迫的穷苦人民的艰难生存感同身受。这彻底引发了他对遭遇不公正待遇的底层人民的深深的同情,激发了他内心深处对平等和民主的强烈渴求。

二、白手起家,平步青云的报业奇才

1866 年,普利策在圣路易斯站稳了脚跟,收获了一份有稳定收入的工作。在一切步入正轨之后,普利策一有空闲时间就待在圣路易斯商业图书馆里刻苦学习,并逐渐接触到法律、新闻记者、政客和其他重要人物。慢慢地,普利策开始笃信自己的未来就在美国。

1867年3月6日,他在圣路易斯的一家法庭里声明自己将不再效忠于奥地利皇帝,选择加入美国国籍。

在图书馆,普利策最大的机遇就是认识了《西方邮报》的拥有者之一埃米尔·普利托留斯(Emil Preetorius)。这是普利策新闻事业开始的前奏,也是他人生中最重要的一次转机。

《西方邮报》是一家蓬勃发展的德国新闻机构,是当时圣路易斯里发行最广的德文出版物之一。当时,正好《西方邮报》的一名记者不干了,急需招募一位新记者,普利策因丰富的人生经历和过人的勤奋,毫不意外地得到了普利托留斯的青睐。

虽然缺乏新闻经验,但普利策的努力和决心完全弥补了这个缺陷。他是个十足的工作狂,加入《西方邮报》之后,他工作起来没日没夜,经常每天工作16个小时,从不知疲倦,爆炸性的新闻和政治见解频频见诸报端,甚至别家报纸只字不提的芝麻小事,他也不放过。他认为报纸是给市民看的,就要报道市民身边的趣闻趣事。

普利策在《西方邮报》时期的报业活动大部分都是围绕揭露腐败与罪恶,维护人民的切身利益而展开的。仅仅一年后,普利策就升任本地新闻编辑主任,并加大了对当地政府的炮轰力度。这一系列的新闻实践使得其声誉得到了很大的提高。

普利策的政治抱负也在这一时期初露锋芒,与报道相比,他更热衷于演讲和选举。

在他看来,报纸是政治的婢女,是他宣扬自己政治理念的阵地和政治战场上的有力武器。普利策利用报纸为自己谋求官职摇旗呐喊,争取获得更多选民的支持。他在《西方邮报》上大力吹捧自己的候选人资格,对竞选对手毫不留情地进行攻击。最终,普利策以 209 票对 147 票赢得了州议会中的席位,正式踏入了政坛。

从1864年登陆美国大陆到1869年当选州议员,短短五年之内,普利策就从一个匈牙利小伙变成了美国的立法参与者。

但是,当普利策如愿以偿地步入政坛后,他发现自己所能发挥的政治作用微乎其微。因为普利策的提案绝大多数在激烈的辩论之后石沉大海,或遭到议会的否决,或根本没有被提上议会。

屡次受挫之后,他逐渐意识到通过政府官员职位而改革社会中的不公平现象和腐败现象的作用甚微。

1875年,普利策同时褪去了记者和政客的双重身份,游离于社会之外,处于人生的十字路口。

相较于政治仕途的黯淡,普利策选择将目光投向与政治有密切关系,且自己在该领域拥有一定威望和群众基础的报业。他决心创办一份自己的报纸,这是人生的新方向,也是他成就新闻事业的起航。

三、跻身名流,初心渐失的商业巨鳄

1878年,普利策买下了因破产而被拍卖的《圣路易斯快报》,31岁的普利策终于有了属于自己的报纸,虽然当时这家报纸发行量仅有24份。

普利策的第一份报纸

为了改变它的老面孔,普利策把它改名为《圣路易斯快邮报》,他在新报纸头版刊出了发行宗旨——

“本报除了人民之外,不为任何政党服务;本报不是共和党的发言人,只报道真实的一切;本报不会支持总统或国会,只公平慎重地给予批评;本报将攻击一切罪行及腐败行为……”

独立、负责的“揭丑思想”以及创新、温情的报业改革使得报纸的发行量日益攀升,拥有了广泛而固定的读者群体。

《圣路易斯快邮报》的成功,不仅使普利策有了一定的报业地位,也为他积累了财富,为其新闻事业的进一步扩张奠定了基础。

1883年,普利策进军纽约,以34.6万美元的高价买下了纽约《世界报》。在《世界报》刚开始创立之初,普利策借鉴《圣路易斯快邮报》成功的经营模式来发展《世界报》。因此,《世界报》早期的办报宗旨、新闻立场、新闻思想以及报业改革都与《圣路易斯快邮报》如出一辙。

普利策在《世界报》的发刊词中宣称:

“在这个发展中的伟大城市里,还有空间容纳这样一份日报,它不仅便宜,而且生机勃勃;不仅生机勃勃,而且见闻广博;不仅见闻广博,而且是真正的民主化报纸。它致力于为人民而不是为有钱有势者服务。它更多地放眼于新世界而非旧世界的新闻。它将揭露所有虚假的欺诈行为,与所有影响公众的陋习和邪恶作斗争,认真诚挚地为人民服务,为人民而战。”

早期的《世界报》虽然具有一定的党派意识,但其独立性仍然占据主导,并且非常重视新闻的真实性和社会责任感。

如大卫·克劳利(David Crowley)的强奸案。克劳利强奸了一名妇女,但他仍大摇大摆的走在街上,被害者却被关在牢房等待审讯。《世界报》便将被害者保释出狱,还在头版报道每天的审判情况,并发表评论,不断给警察施压。最终,克劳利被定罪判刑。

彼时尚未有“媒介审判”等新闻伦理的考量,诸如此类《世界报》维护大众利益,参与公共事件的例子数不胜数,为此吸引了越来越多赞同他批判性观点的读者和既得权益被维护者的喜爱和支持。

普利策的成功,证实了独立媒体日渐增大的影响力和社会中扮演的角色,也推动了报社业务的发展,促使《世界报》的发行量和影响力飙升。

但是,随后《世界报》的独立性逐渐被普利策日趋显露的政治野心所影响, 在拥有了足够的发行量和影响力后,它的政党意识开始凸显出来,积极为民主党人的政治选举摇旗呐喊。

在1884年的总统竞选运动中,普利策起到了至关重要的作用。普利策全力支持民主党推举的总统侯选人格罗佛·克利夫兰,到最后《世界报》成了拥护克利夫兰最主要的报纸。经过激烈的争夺,最终克利夫兰以微弱的优势获得竞选的胜利。

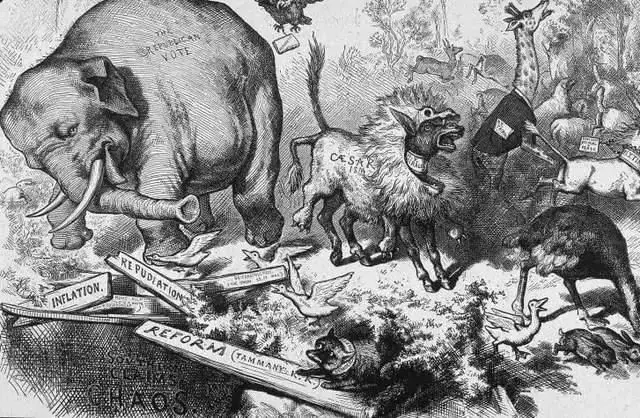

被当时媒体喻为“驴象之争”的美国大选

多年后,克利夫兰提及此次竞选由衷地感慨并肯定了普利策在竞选中所发挥的重要作用:“我永远都清晰地记得 1884 年参加总统竞选时所面临的形势以及发生的各种事件。当时, 《世界报》坚定不移地为民主党而战,它在战场上无处不在,向敌人发动猛烈而致命的攻击。”

有史学研究者认为,这一时期普利策的政治活动和报业活动都不再以政治理想为指导,而是将政党的属性列为首要的考量因素。普利策极力促使民主党人掌握国家政权,为其争权夺利,这在无形中疯狂地滋生了他的权力意识,使他自己的政治追求极端地滑向了对政治权力的渴求。

即使自己所支持的候选人确实犯过被反对党揭露出来的错误,普利策也会充分发挥自己的口才优势,引导舆论力量朝有利于自身党派的方面发展——类似有人评价新记《大公报》之于蒋介石就是“小骂大帮忙”——而对反对民主党的政客则进行无情和尖锐的讽刺、甚至谩骂。

政治上的极端偏向还酿成了更难堪的丑闻。普利策为在政坛谋得一席之位,不惜采用自己曾在报纸上大肆鄙夷和谴责的手段——贿赂腐败的政治机器来获得提名。此事曝光后,也成为普利策政治生涯中一个无法抹去的污点。

即便如此,《新闻报》与1884年大选的成功还是让普利策顺利获得了国会席位。但出于对“作为新人坐在后排”和“无休止的、冗长的会议”的不满,普利策多数时间缺席议会,从未在大会上发过言,仅仅提过两份议案且无疾而终。

4个月后,普利策从国会辞职。当时的报纸具备影响美国政治生活的条件,也能给普利策带来成就感。因此, 普利策将他对政治权力的迷恋转移到了新闻事业之中,他开始全身心地投入到《世界报》的发展中。

与此同时,普利策俨然越来越习惯于享受上流社会的奢侈生活,乐此不疲地穿梭在各种社交场合,沉醉于觥筹交错的腐化氛围里。白天,普利策的报纸上的言论几乎与这座城市的富人们势不两立,但到了晚上,他又会同他们共进晚餐。

四、双目失明,亡羊补牢的教育先驱

普利策对仕途大失所望并不意味着对政治失去兴趣,受权力意识支配的《世界报》开始表现出极度扩张的野性和高度集权的控制。

1890年,普利策斥巨资建立报社大楼,扩张报业规模。他收购了 23 年前因衣衫褴褛被驱赶的酒店,并将其将造成了高20层的大楼,这也是当时纽约最高的一座建筑。

纽约世界大厦 (1955年拆除)

大厦从12层起就是《世界报》报社的办公室,几百名排字工人聚集在一间高5米的房间里,编辑们则稳居报社大楼顶部,高高在上。

最大的那间办公室是普利策的,房间的天花板上绘有壁画,墙上装饰着皮革,窗户足有三层楼高,直抵天花板,可以俯瞰整座城市。

大楼举行剪彩仪式时,9 位州长和 3 位新当选的州长以及无数的市长、国会议员、法官、编辑和出版人都在争夺在剪彩仪式上发言的机会。《世界报》的报业大厦以美国大众媒体神殿的姿态展现了自己巨大的影响力。

风光一时的普利策和他的《世界报》

在报社的管理上,普利策也是一个有着家长式作风的“专制君主”。

他会对从招聘广告的费率到特定版本的用纸等级等方方面面进行指示,甚至自己设计了一套密码本,用于与核心人员的远程秘密交流。

当然,这种管理风格并非完全是高压的,相反,普利策遵循平等的原则处理与每个员工的关系,善于用物质激励和精神鼓励两种方式来调动员工的积极性和责任感。当时,普利策给予员工的薪酬是同时期报业中最高的。

就在《世界报》的发展如日中天时,1895年,一位名为威廉·伦道夫·赫斯特(William RandolphHearst)模仿《世界报》的成功特质创办了《新闻报》,并成功跻身报业新贵。

威廉·伦道夫·赫斯特

两人之间的正面冲突始于“黄孩子”。“黄孩子”是理查德·费尔顿·奥特考特(R.F.Outcault)的连环画《祸根小巷》的男主人公,当时在纽约很受欢迎。赫斯特便把奥特考特挖到自己的报社为之工作,而普利策又找了一名画手继续画“黄孩子”与赫斯特进行竞争。

黄孩子漫画

有趣的是,《新闻报》报社的地址就在普利策的大厦里。赫斯特属于是在人家泉水里开团了。

两报之间的口水战给赫斯特赢得了发行量的胜利,却使得《世界报》沦为纽约众多人心中的下流报纸。

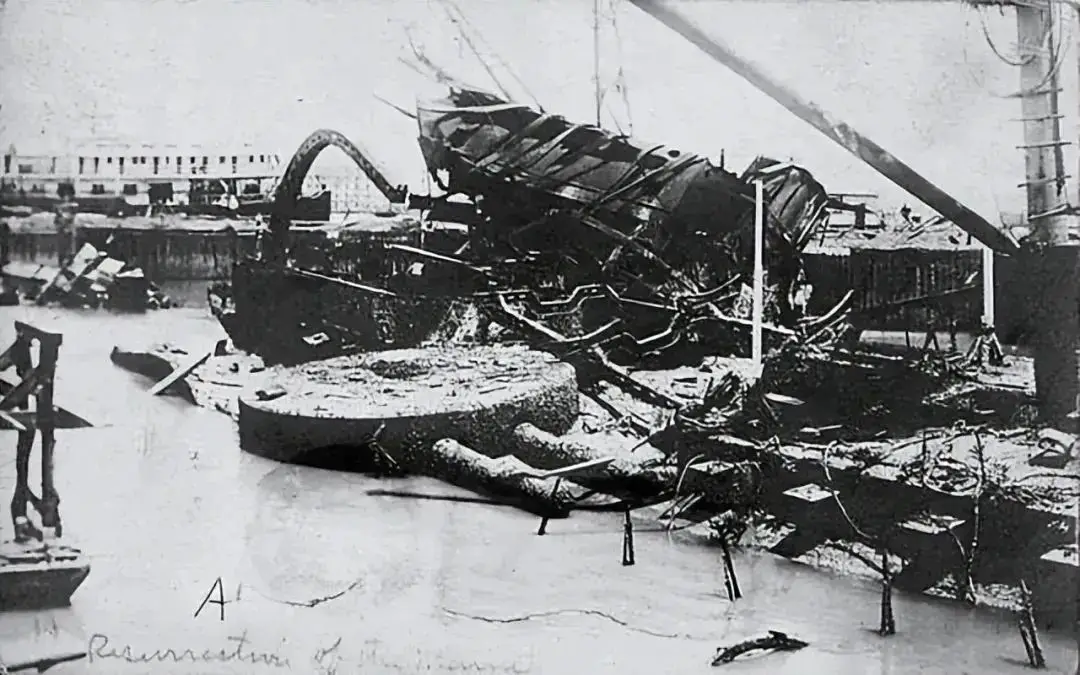

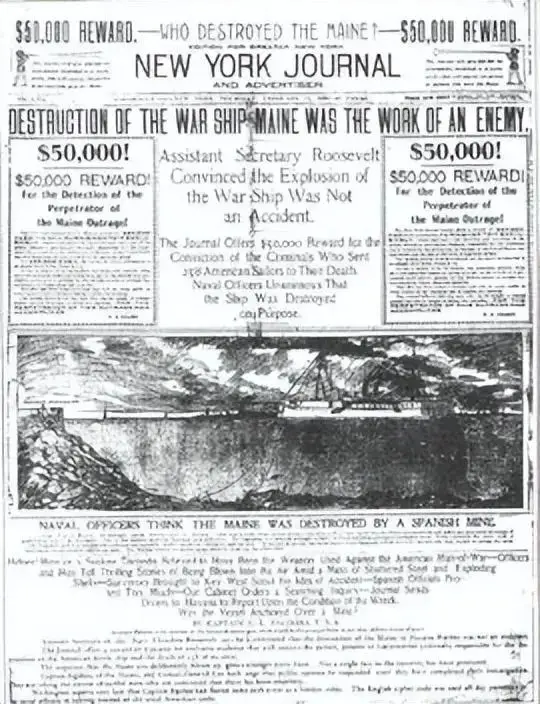

黄色新闻大战的高潮爆发于赫斯特和普利策大肆鼓动而引发的美国与西班牙的战争。1898年2月15日,美国的缅因号爆炸。在还没有查明事情真相之前,赫斯特的《新闻报》一直在谴责是西班牙人所为,导致了众多伤亡。

1898年美西战争爆发

一开始《世界报》的态度还比较谨慎。但赫斯特一开始就叫嚣着开战,派遣数十位记者前往古巴,悬赏任何能证明西班牙人炸毁缅因号的证据,并因为总统拒绝开战的呼声而对其进行抨击。

“缅因”号被炸

《新闻报》就此次事件,不管是在每天报道的规模、范围和戏剧性方面都超过了《世界报》,甚至连发行量都常常领先于后者。

《新闻报》关于美西战争的报道

受到赫斯特刺激的《世界报》也开始极尽渲染和煽动之能事,对美国和西班牙战争进行狂热报道,夸大战争悲惨和和非人道的状况——后来证明多数都是编造出来的耸人听闻的故事。

换言之,美西战争的爆发在很大程度上归因于普利策与赫斯特为争夺发行量而引发的口水战,虽然这大大增加了两报的发行量,但战争给人民造成了不可逆转的伤害。

有着强烈权力欲望的普利策无法容忍自己的地位受到挑衅,与赫斯特展开了一场不计成本、不计后果的竞争。这不仅让《世界报》深陷赤字,也让多年累积的信誉和声望几乎毁于一旦。

人们容易忽略的一点是,这一切都是普利策在双目几近失明之后发生的。

由于长期都处于高强度、高压力、高度紧绷的状态之中,普利策在30多岁的时候就患上了多种疾病,有糖尿病、支气管炎、失眠症、精神忧郁症等,并在40多岁时就双目失明。

普利策的后半生始终在与病魔奋力抗争,双目失明之后,其身体状况不再适合在报社处理工作,即宣布退休。

但实际上,直到普利策生命结束的最后一刻,他都一直以半残废的躯体遥控着报纸的各项事宜,安排着报社的各项工作,报纸始终都是在他缜密的管理下按照他的意愿运行。

晚年的普利策似乎在常年的“黑暗”之中寻找到了什么。尤其在美西战争之后,他开始反思,意识到了自己因过于迷恋权力给公众、社会以及报纸带来了消极的影响。 他主动退出了黄色新闻大战,下定决心重新发挥自己在政治生活和国家公共事务中的积极作用,回归政治理想的初心。

他开始更加重视真实与公正——真实是为了保证报纸的责任性,公正是为了克服偏见,遵循客观的原则。《世界报》后期,普利策的新闻事业朝着专业化的发展,新闻专业主义萌芽。

基于丰富的从业经验,普利策还意识到报纸对社会有强大的舆论影响力,新闻从业人员素质的高低直接影响报纸舆论的质量。

1903年春天,普利策向哥伦比亚大学校长提出创办新闻学院的想法,并为此积极呼号奔走。

哥大新闻学院是常春藤联盟中唯一的新闻学院

遗憾的是,疾病缠身的普利策于1911年10月29日逝世,未能亲眼见证一年后哥伦比亚大学新闻学院的创立,更没能目睹1917年设立的普利策新闻奖对此后数百年间无数新闻从业者的激励。

结语

回顾普利策的一生,他不仅以其民主报业思想对当时和后来的新闻事业产生重大影响,而且在早期新闻专业主义方面显示了其首屈一指的先导力,更是直接推动了现代职业新闻教育的形成和发展,这也是他能够为后人所称道的关键。

因此,虽然同为“黄色新闻潮”的始作俑者,赫斯特一直都是业内学者批判的对象,普利策却总能被史学家“温柔以待”。

尽管也有观点认为普利策提倡新闻专业主义是为了迎合记者对自身社会地位的野心,兴办教育不过是出于“资本家的伪善”,但主流观点仍将其归结为一种新闻从业者的“自觉”和“良知”。

无论作何解释,1864年那个深夜跳入冰冷海水中的少年,已经影响了全世界。

还没有评论,来说两句吧...