“你偷了东西!

地铁里,一个陌生女人突然指着我鼻子喊。

周围人瞬间围成一圈,手机镜头齐刷刷对准。

那一刻,脑子嗡的一声,差点脱口而出“我没偷”。

幸好,咽回去了。

一开口就输了。

因为“我没偷”后面,紧跟着就是“那你说我偷了什么?

在哪偷的?

几点几分?

对方只需要一句“你自己心里清楚”,就能把我钉在耻辱柱上。

这就是自证陷阱:你拼命解释,对方只需要摇头。

郭德纲说过,冤枉你的人,比你还知道你有多冤枉。

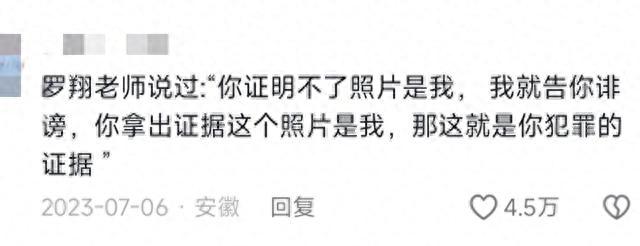

罗翔老师也提醒,法律上谁主张谁举证,别替对方打工。

把这两句话嚼碎了咽进肚子,才能冷静。

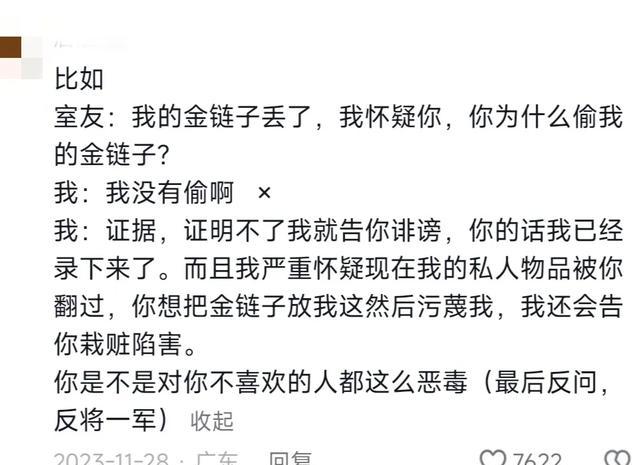

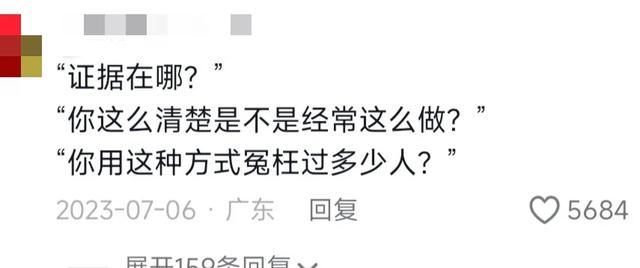

先说最管用的三个字:

“证据呢?

别小看它,这是法律给的护身符。

刑法246条写得明明白白,诽谤罪得靠捏造事实。

对方要是拿不出监控、证人、指纹,光凭一张嘴,警察叔叔都懒得立案。

去年杭州一个姑娘被同事造谣“靠睡上位”,她没哭没闹,直接甩出钉钉打卡记录、电梯监控、项目邮件时间线。

三天后,造谣者在公司群道歉,灰溜溜辞职。

数字证据就是现代社会的“不在场证明”,平时记得云备份,关键时候能救命。

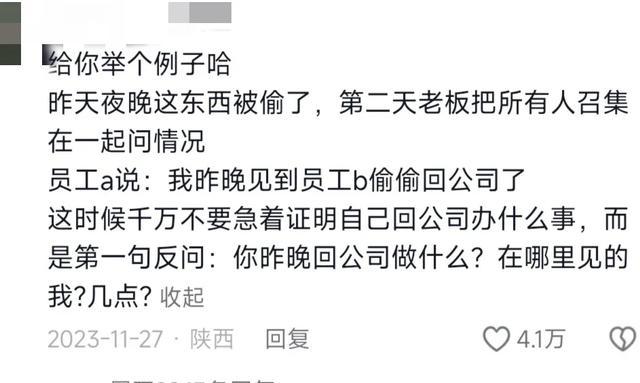

职场更脏。

有人被领导甩锅“数据造假”,第一反应是连夜写检讨。

傻。

正确姿势是反问:“请问哪组数据有问题?

原始记录在哪?

然后抄送HR和法务,把皮球踢回去。

记住,职场不是法庭,但邮件就是呈堂证供。

网络诬陷更疯。

去年有个博主被P图造黄谣,她没急着晒自拍澄清,直接律师函甩到平台,要求提供造谣者注册信息。

平台秒删帖,账号封禁。

网友这才反应过来:原来不是她急,是她根本不屑陪玩。

心理那关最难熬。

被冤枉时,心跳180,手抖得像筛糠。

这时候别刷手机看评论,越看越想跳楼。

找个靠谱的朋友,哪怕只是听你说句“我真的没做”,都能把情绪从悬崖边拽回来。

心理学上这叫“社会支持”,比任何鸡汤都管用。

幽默是最高级的反击。

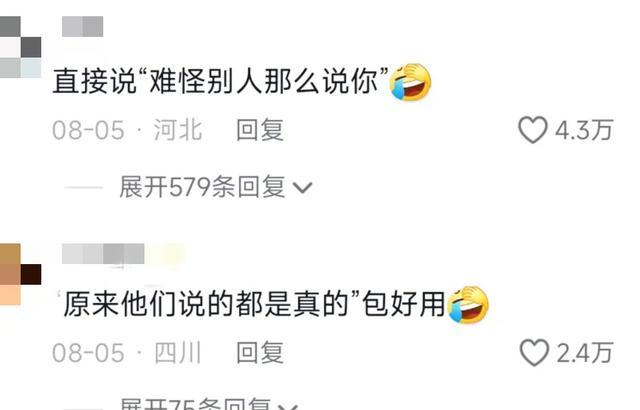

有人阴阳怪气:“难怪大家都这么说你。

笑着回一句:“原来大家这么闲,统计过人数吗?

样本量够发论文吗?

对方噎住,你赢了。

最后提醒一句:

别把清白当嫁妆,急着嫁给所有人的眼光。

法律站你这边,证据握在手里,时间会给你答案。

下次再遇到诬陷,先深呼吸,然后问:

“证据呢?

还没有评论,来说两句吧...