你说到新都区,也许不少成都人脑子里都会蹦出来“房子多”“人口多”“地铁通”这些关键字。可要让我讲点新都的真实底色,恐怕还得从它那块东北方向的土地说起。想一想啊,新都区现在一百五十多万人,东边西头连出去,最靠近市区,是近年来成都往北发展的头号热土。地铁3号线、5号线一通,成都是不是也开始换个角度看它了?

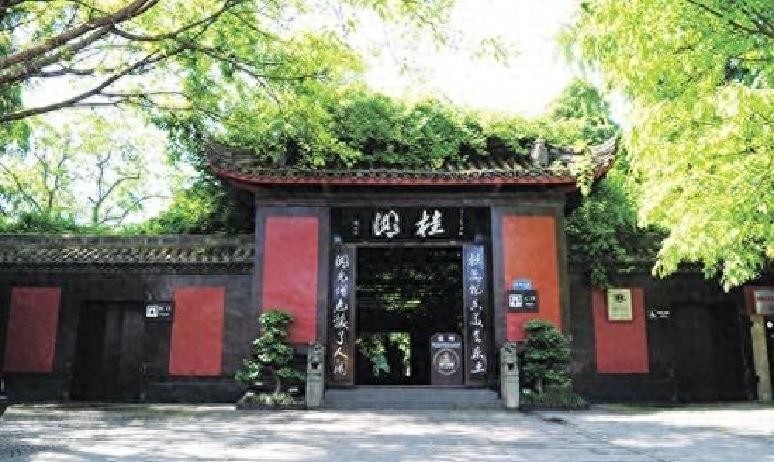

我小时候,跟家里人坐69路公交去新都那边赶场子,路上经过的桂湖水面,总觉得岁月静好。可实际上,作为成都东边那一块“人口大块头”,新都的格局变迁、街道兴衰,也是热闹非凡,比小区里的邻里纠纷还复杂。一条地铁线,带来的不是只有上班通勤那么简单,背后是那么多人的身家、生活和梦想都扎根在这儿。

说到新都区里特别鲜活的几个街道,大丰、三河场、石板滩,各有各的来头。今天咱们不聊报纸上的那些年度GDP,有点像闲话家常,只聊这仨地方怎么一步步走到今天。有人问,为什么偏偏挑这三个?其实不是我有啥私人感情,而是这仨街道啊,真能让你看见新都几十年怎么翻脸不认人、怎么一步步被世界拖着往前走。

比如说大丰这地儿,说是原来叫崇义乡,大家伙都喊它崇义桥乡,桥多沟多。解放后,天南地北都在纷纷改地名,崇义也没能幸免,1950年成立农民协会。其实你要问村里老人,最记得还是那个头回自己能管自己事的年月——不管是建乡还是撤保,大丰人都觉得自己算是“有了话语权”。

不过再有“权”,也架不住后来合区合乡合村的大风。1952年一合并,崇义就归到新繁县,后来人还为这段“归属感转变”开过不少玩笑,说是“一脚踩俩县”。当然外头人可能会觉得这种改来改去不过是画地图而已,但你真在地头上住着,街坊邻居哪能不惦记自己是哪个县的人?更别说,到了1958年,风向突变,大家又都叫人民公社、“崇义大队”。老人们常说,那阵子,坐在田埂看毛主席的照片,心里还真有点“集体味”。

你要说大丰这名字咋来的,其实还有一段绕弯儿路。毛泽东那个秘书,田家英,亲自到公社调研,整天跟老农民一起摘豆角,见证了一回大丰收。本来崇义那名儿就挺有意思,偏偏遇上“大丰收”,这下就干脆改名“大丰”。老街坊私下乐呵:“有了大丰收,名字就是新气象。”合区归新都县,公社改管理委员会,村里遇上“革委会”,光是名字,改了七八回,不带停。等到九十年代,乡镇撤街道,最后真成了今天的大丰街道。都说大丰是离老成都最近的地方,其实这“不远”,不像坐公交的距离,更多的是老成都那些人情和习惯,就像总有人管你叫大丰,不爱叫新都。

再说三河场。小时候家里办喜事专门请三河场来的师傅,那地儿啥都汇集,不只是地理,是三条河交汇,马鞍河、唐家堰河、马家碾河——要是形容,仨河合一,格局天然就大。清朝时候这名字就有了,但真成街道,是近现代的事。解放后大家都闹着要当自己的政府,以前叫乡、后来叫村、后来归成都县,后来又分成新都县,简直小时候上学转班级一样,换来换去。

三河场的“归属感”,其实远比大丰复杂。你看1956年,别人家还在忙着改农村、划地界,三河场这边连周边小村都一块并进来,村村分家都成了“进场”大事。人们总说三河是成都与新都之间的“门槛”,谁在成都上班,真要找个既近又能喘口气的地儿,三河最适合。地铁修好那年,有人在三河买了房,说想离父母近,又想离单位不远,三河场一脚两地,听着纠结,其实是新时代人的算计。

三河场的发展轨迹,不拿数据说,只看看场镇和买房群,谁都知道,这是典型“夹心层”。当年地铁没开时,三河场还真没啥人关注,但地铁通了,场镇一下子热闹,楼盘和菜市全都翻新。这地方,好像新都的“城市前沿”,又是乡愁的温床。你要说它在历史上的身份认同,其实更像是在城与乡边界晃荡。有人说在三河场买房是“进城”,有人却觉得是“回乡”,到底是哪边?谁也说不好。

最后谈谈石板滩。它的原名不怎么起眼,叫仁和里,后来又叫仁和场,但院子里老一辈说的“石板滩”,才是有意思。话说这个地名,是因为全街都铺着石板路,赶场子的老人喜欢在石板上讲故事。有年过节,石板滩隔壁青白江的人来“串门”,大人们互相调侃,比谁能把石板垫得平。其实石板滩跟成渝铁路也有点缘分,那铁轨一到,周边货运业务跟着活跃起来。

和大丰、三河场一样,石板滩的行政归属也跟走马灯一样转。五十年代初,划归华阳县,后来又并回新都县。不少人在档案里看到“人民公社、高峰公社”,不过热闹的时候还属“石板滩场镇”,赶集的时候车子正好停在石板边。到1984年,镇改乡、乡又改镇,村名就和街坊一块儿磨成了近三十年。

近些年,石板滩还有件事让年轻人念叨,就是地铁没进来。地铁8号线说要延伸,谁都在琢磨到底能不能轮到石板滩。小饭馆里,每天都有话题:“哪年能坐地铁回家?”但也有年纪大的说,地铁来了,是不是老街的生活就要全变样?其实地铁来的快,来的慢,也架不住石板滩这些年变化,木兰镇、石板滩镇合为石板滩街道,原来一个镇上的人,突然又成了街道里一支队伍。

你要说新都区这些街道,最难得是他们有自己的“活法”。哪怕名字一改再改,哪里归属也一直在转,附近成渝铁路也好、地铁也好,大丰、三河、石板滩,都能把自己这摊事过得不紧不慢。我有时候跟朋友聊天,说咱们成都,最能承载变化的地方,不在高楼林立的城里,而在这些街道的小院门口——人情、历史、日子,全在一块石板上走过,“谁进城、谁回乡”也变得没那么重要。

也许下回地铁真修到石板滩,或三河场越来越像城区,而大丰依旧在市区边上做着“桥头堡”。但这些有故事的地方,大约也不会丢了自己的魂。从改名到并镇,从场镇到地铁口,也许真正决定命运的,不是地图上的线和政令,而是那些在街头生活、赶集、盼着子女回家的普通人。我们在意的是:“家门口到底还剩多少老街坊?”这种问题,纸面上永远找不到答案。

还没有评论,来说两句吧...