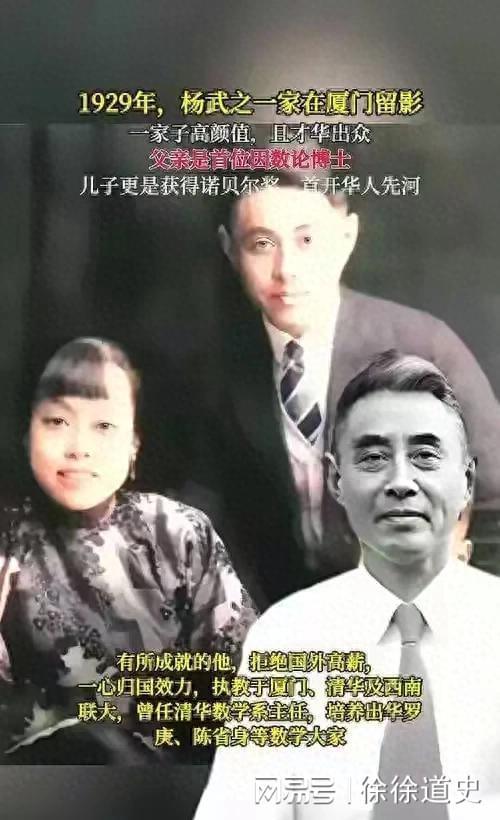

杨振宁父亲没做我们常做的3件事,教出诺奖得主!却留鲜为人知遗憾!

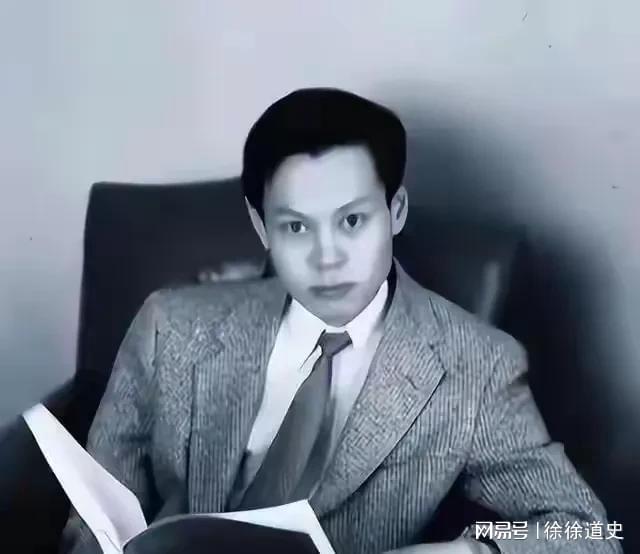

享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者的杨振宁功成名就,誉满全球。

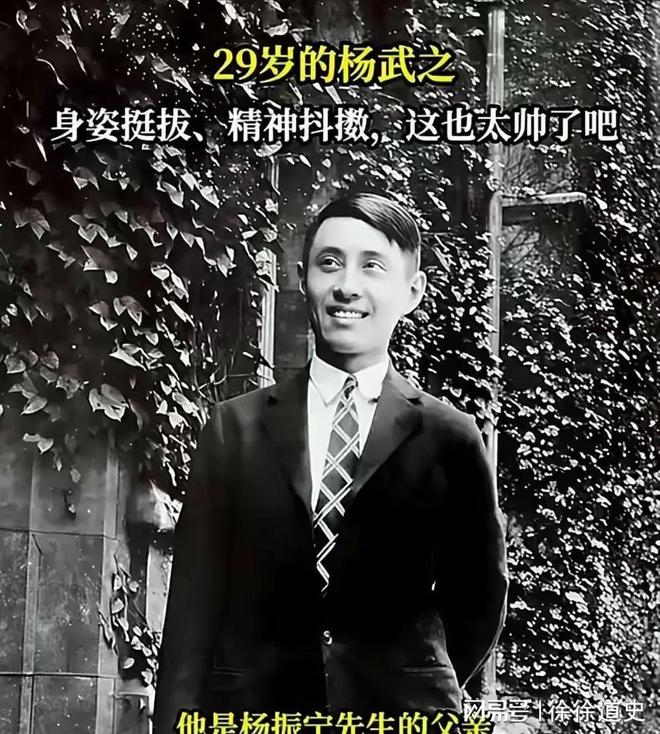

他的父亲杨武之是民国数学天才,长得儒雅帅气,一手养育他成才。在那个年代,他的教育理念很超前,对杨振宁的教育,跟现在很多家长不同。

在疯狂内卷的今天,杨振宁父亲的教育理念或许可以缓解很多家长的焦虑。

1929年,杨振宁的父亲受聘清华大学数学教授,跟随父母来到清华,先入读清华园内的成志学校,后就读于北京崇德中学。

回想杨振宁先生的成长之路,他的父亲不做我们现代父母常做的3件事。

不“拼命卷”数学",反而补《孟子》文化思想。

作为数学教授的杨振宁父亲知道他小时候有数学天赋,并没有急着给他学微积分,确是花两个暑假请人教他《孟子》。

现在的家长一发现有数学天赋,拼命报班卷奥数,甚至没有数学天赋都盲目在卷。不想让孩子输在起跑线。只想抢跑知识,容易让人变得功利。价值观和人文底蕴的培养更甚于抢跑学科知识。

不逼孩子,守护“好奇心”

要说父亲是数学教授,杨振宁却说研究物理的动力是“好奇心”。有了好奇心,钻研物理就不难。他父亲从不干涉,让他研究自己热爱的学科。真兴趣是拦不住的。

做学问要“宁拙毋巧,宁朴毋华”

告诫他做学要踏实下笨功夫,别光想着走捷径、耍小聪明。

他的教育理念,归根结底就是三个字,就是“不着急” 。

在教育孩子学习问题上,全世界的人民都在焦虑。父母为了先人一步绞尽脑汁,甚至逼孩子学习的惨剧上演。许多家长急功近利,望孩子成才心切,鸡娃留学曾一度盛行。

杨振宁也谈过他教育孩子,说自己幼年,父亲教一次鸡兔同笼就学会了。而他在自己孩子六七岁时教他们鸡兔同笼,一开始会,过一段时间再问又不会了。自己的孩子不可能走自己的路。接受孩子的平庸。

其实鸡兔同笼问题很考验一个孩子的智商,一般孩子即便教个十多遍,换一下数字,或换一下鸡跟兔的位置,可能就不会了。

这种类似奥数题或许可以考验一个人的天赋,当父母自己都不会,凭什么要求孩子一点就通?

不过杨振宁的三个孩子虽然没有学物理方面,但都很优秀,也是个个成才,长子是量子计算机专家,次子是化学家兼天文学家,还发现过多颗小行星,女儿是一名救死扶伤的医生。

杨振宁对于三个子女的教育观跟他父亲有很大影响。只不过没有得诺贝尔奖的水平,他所谓接受孩子的平庸,和他相比确实平凡,却是普通人的天花板。

23岁赴美留学,开启辉煌学术生涯,1957年杨振宁自瑞典国王手中接受诺贝尔奖章。

1964年,身在美国的杨振宁,当时环境复杂,做了一个极为痛苦的决定,加入美国籍。杨武之得知后震怒,临终仍未原谅儿子。直到2015年,93岁的杨振宁放弃美国籍回归中国,十年后离世。

他把家国看得比天大,把做人的根本原则看得比命重的 杨武之,对于杨振宁加入美国国籍耿耿于怀。是他一生的心结,也是一生的巨大遗憾吧。

杨振宁也为这一件事内疚了大半辈子,哽咽道:"我的血液里流淌着父亲的教诲。”这个父子之间因家国选择而产生的裂痕,成了两人心中永远的遗憾。

还没有评论,来说两句吧...