一、杨振宁的父亲是大数学家,母亲只读过一二年私塾,他们是被父母“指腹为婚”

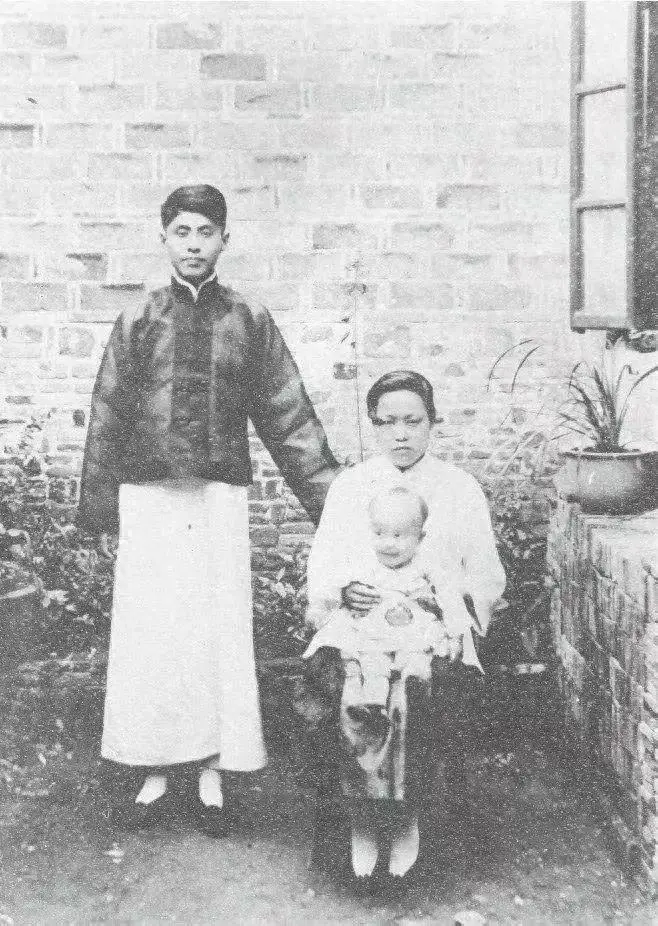

杨振宁的父亲出国前和妻儿在合肥四故居留影,10个月大的杨振宁显出聪明劲

杨振宁的父亲叫杨武之(1896~1973),母亲结婚前只有小名,结婚后,丈夫才给她起个正式名字罗孟华(1896~1987)。

1923年,杨武之赴美留学,先在斯坦福大学读书一年,得到数学学士学位。第二年进入芝加哥大学,1928年得到数学博士学位。

杨武之是中国现代数学的一位先驱。回国后,他在清华大学、西南联大任教授及系主任共18年,之后,又在同济大学、复旦大学任教,造就了许多人才。比如:中国第一批世界级的数学家华罗庚和陈省身,这是他和他的同事们引以为傲的事。

1962年,华裔大数学家陈省身(左)和杨武之(右杨振宁父亲)于日内瓦合影

杨武之和罗孟华孕育了四子一女,五个孩子个个成才(除四子杨振复48岁去世)。父亲是家里的顶梁柱,是天才儿子杨振宁的伯乐和引领者,而母亲是杨家的精神支柱,是杨振宁的启蒙老师。

罗孟华是位旧式妇女,裹过小脚,没有受过新式教育,只读过一二年私塾,她勤劳持家、意志坚强,对杨振宁影响很大。

杨武之在美国留学5年,罗孟华带着小振宁留守家里。那一代的留学生,大多数回国后都和旧式老婆离婚。因此,当杨武之要从美国回来时,罗孟华忐忑不安,考取博士的丈夫会不会变心呢?

1927年前后,杨振宁与母亲罗孟华于合肥留影,母子俩留守时期

当时,罗孟华已经做了最坏的打算,如果丈夫找了新式老婆,她就带着儿子到天主教修女院里面去避难,并且和修女都说好了,准备独自抚养儿子长大。

结果,杨武之从美国返回上海之前,就打电报要她带着儿子振宁到上海相聚,罗孟华听后喜极而泣,这在当时是很难得的。

杨武之曾经说:“夫妇应始终如一,胡适之从来不嫌弃他的小脚太太,我很赞成他。”

罗孟华也给丈夫一个大惊喜。

父亲问6岁的杨振宁念过书没有?念过什么书?杨振宁当即把相当于四字经的《龙文鞭影》背了出来,父亲一听,高兴地奖励儿子一支自来水笔。

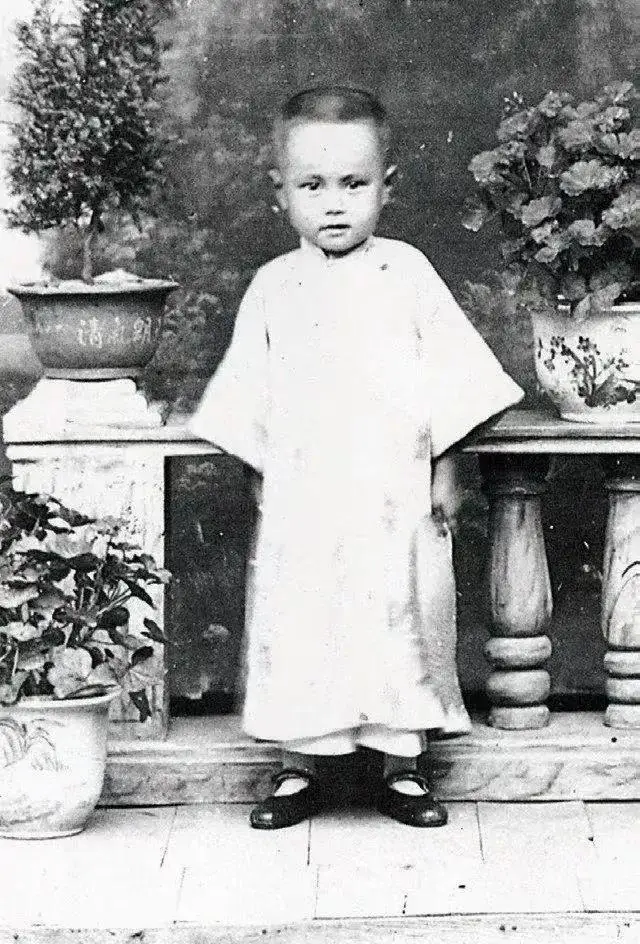

1926年,4岁的杨振宁

《龙文鞭影》是明清时期儿童启蒙的重要读物,也是私塾里公认的启蒙教材。它分为上下两卷,全文8200余字,收集了我国2054个经典故事。

比如:“相如完壁,廉颇负荆”“汉家三杰,晋室七贤”、“班昭汉史,蔡城胡茄”,可以说是百科全书式的蒙学教材。

不仅如此,杨振宁两三岁时,母亲每晚都给儿子讲“二十四孝”的故事。四岁时,母亲开始教儿子认方块字,一年多的时间,杨振宁认识了3000多个字。

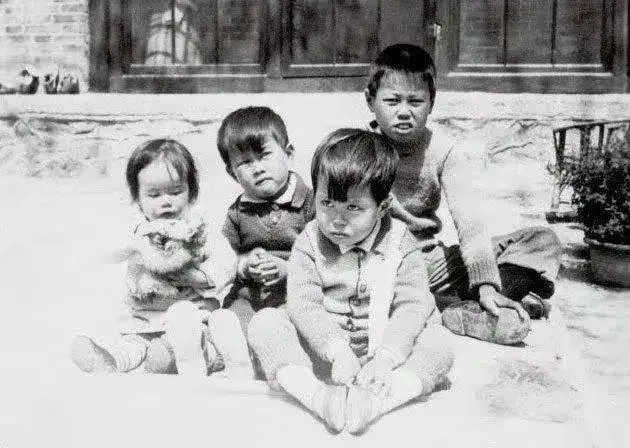

1935年,左起:妹妹杨振玉、二弟杨振平、三弟杨振汉、大哥杨振宁在清华园合影

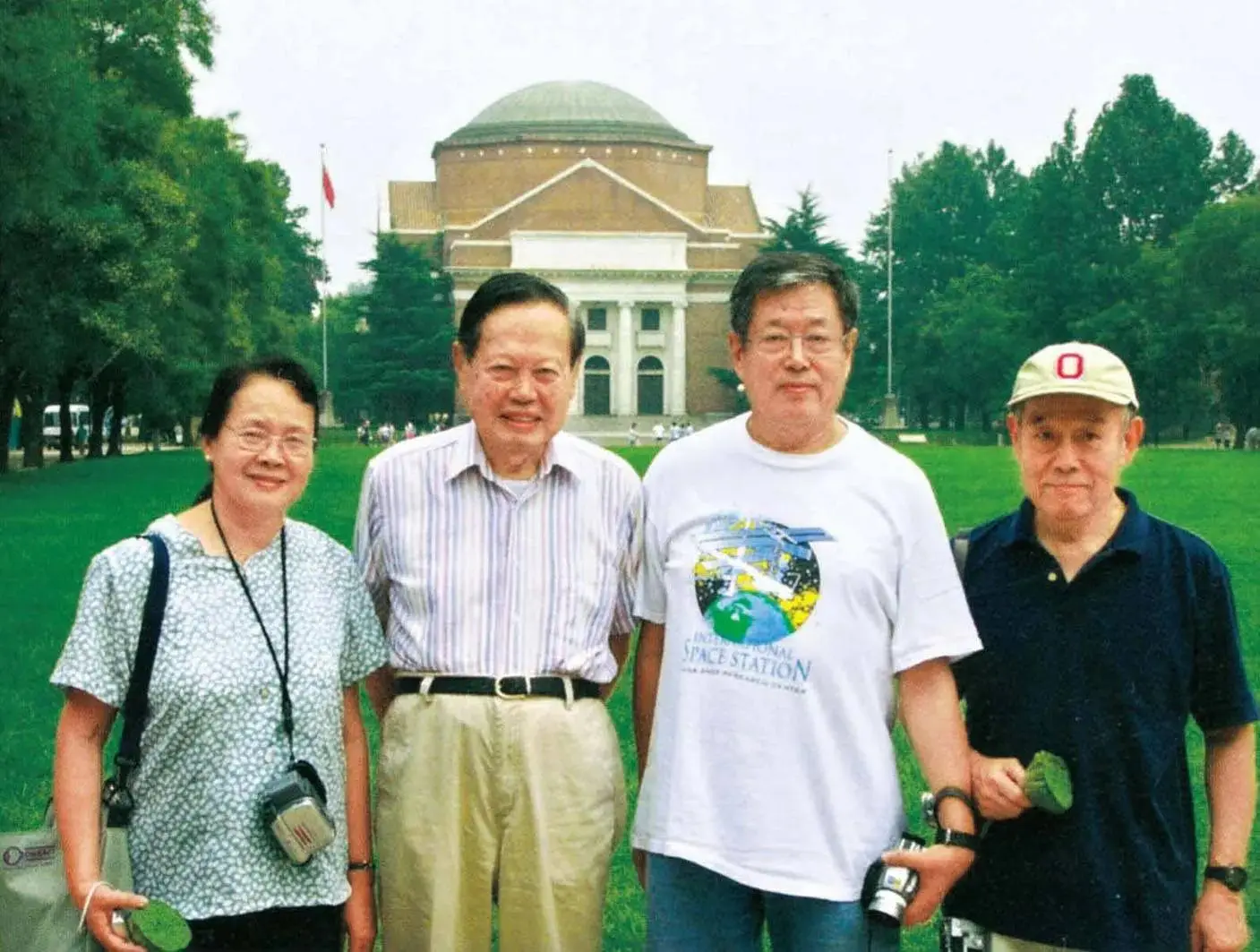

2007年8月,四兄妹再次合影清华园。左起:杨振玉、杨振宁、杨振汉、杨振平

1929年~1937年,杨武之在清华大学任教8年,罗孟华在此生下次子杨振平、三子杨振汉、女儿杨振玉。

大学教授的夫人们或受过大学教育,或留过学,罗孟华一没文化,二是解放脚,她承受的压力可想而知。她尽力把家管好,一心一意服务好丈夫和孩子,很快,在清华园中享有贤妻良母的声誉。

1938年~1946年,杨武之在西南联大任教。这个时期,杨武之的工资是战前的几十分之一,条件相当艰苦,照顾一家七口人的吃喝拉撒,不是一件容易的事,这对女主人的持家能力是极大的考验。

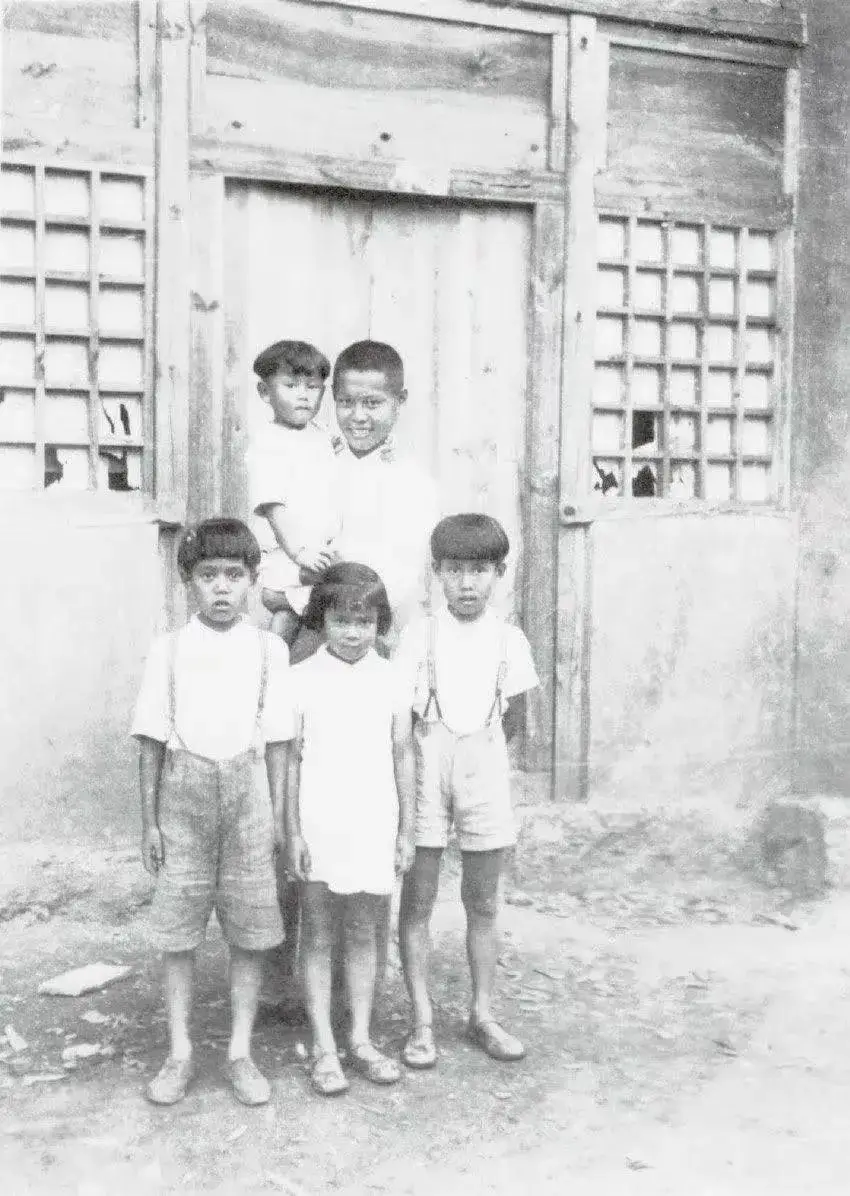

1942年五兄妹于昆明留影。左起前排:杨振汉、杨振玉、杨振平;后排:杨振复、杨振宁

1945年8月,杨振宁离开昆明去美国留学。1948年,杨振宁帮助高中毕业、成绩优秀的二弟杨振平也去美国念大学。杨振平后来也留在美国,也进了理论物理领域,并曾和大哥合作做过重要的工作。

1949年,新中国成立之后,三子杨振汉考进交通大学化工系,女儿杨振玉考进复旦大学生物系,四子杨振复考进北京大学数学力学系。

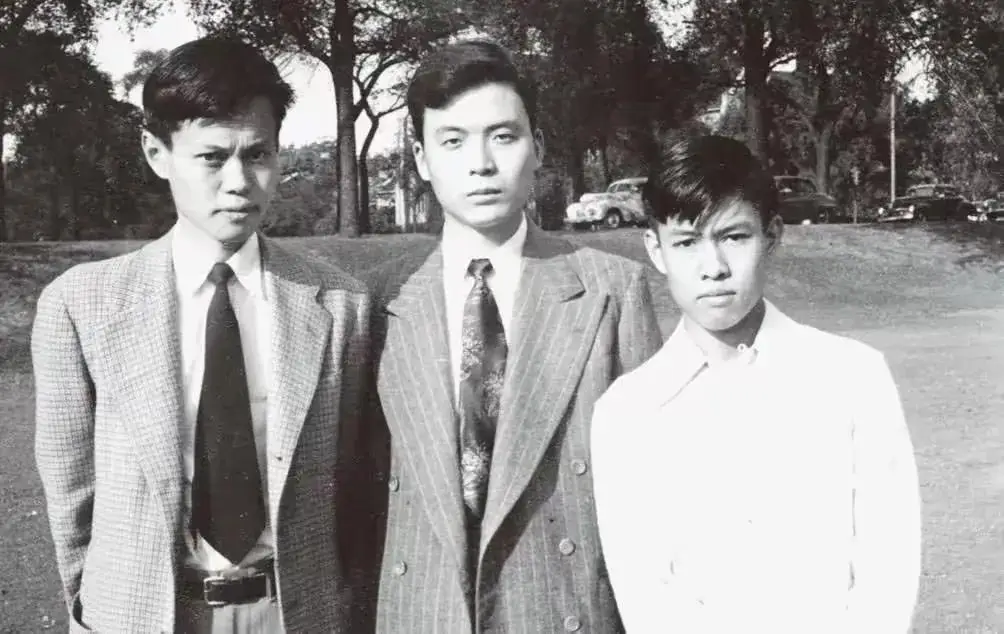

1949年摄于芝加哥大学,左起:杨振宁、邓稼先、二弟杨振平,杨振平和邓稼先同船去的美国

杨振宁从小和母亲生活在一起,母子情深。22岁那年,他第一次离开母亲远去美国。之后,因中美断交,母子俩15年没有见面。

1960年夏,杨振宁非常思念父母,他写信请父亲、母亲到瑞士团聚。父亲欣然答应,可母亲心中有一个疙瘩,她的一双“解放脚”已变了形,她担心洋人鄙视的目光,她更担心影响到已经获得诺贝尔奖的儿子。

1962年5月21日,杨振宁在日内瓦机场迎接父亲杨武之(中)和母亲罗孟华(右),这是他们第二次在日内瓦见面

罗孟华经历了20世纪中国社会的多种动乱,她以镇静的、坚定不移的做人态度克服了一切困难,和丈夫互相扶持,抚养了五个优秀的孩子,赢得了丈夫、孩子和所有认识她的人的尊敬。

1997年5月,杨振宁四兄妹携配偶在石溪家门前留影

杨振宁(右三)与太太杜致礼(右四)、杨振平(右一)与太太史美(右二)、杨振汉(左四)与太太谭茀芸(左一)、杨振玉(左三)与丈夫范世藩(左二)

杨振宁五兄妹都很孝顺,兄弟姐妹和睦相处,每个人都十分珍惜手足之情,母亲是家中稳定的基石,是一家人的精神支柱。

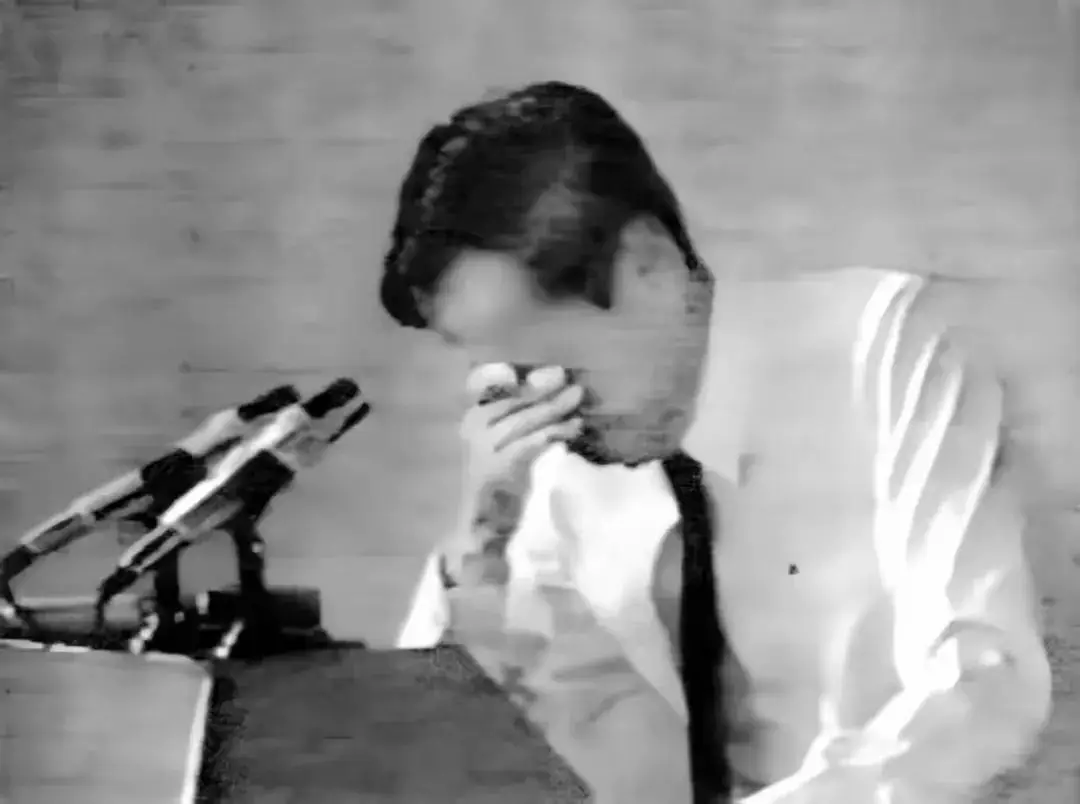

1992年,母亲去世5年后,70岁的杨振宁在演讲中谈到母亲,悲从中来,当场掩面而泣

杨武之晚年在病榻上说:“你母亲勤俭持家,一生奉献给丈夫和子女。”

从这点来说,杨振宁的两任妻子很像她们的婆婆。

二、杨振宁第一段婚姻很传奇,他和杜致礼相濡以沫53年,杜致礼病重时曾说:希望能有人照顾杨先生

杜聿明将军在广西拍的全家福。后排右一为长女杜致礼,前排左一为小女儿杜致廉

杜致礼是国民党将领杜聿明的长女。1944年,杨振宁考上了庚款留美,因为要等候通知,为了挣点工资,他在西南联大附中教了一年书。在这一年教书生涯中,杜致礼是他的学生。

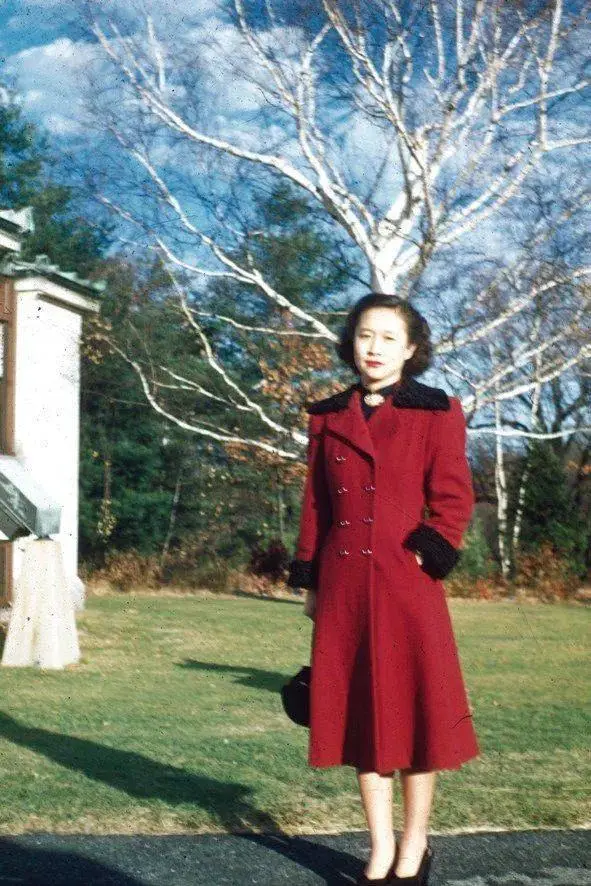

1947年,20岁的杜致礼

1949年12月,圣诞节假期中的一天,杨振宁和杜致礼在普林斯顿威瑟斯彭街上一家中餐馆偶遇。杜致礼上来和他打招呼,并且问杨振宁还记不记得她,杨振宁说当然记得,双方都留下好印象,开始了交往。

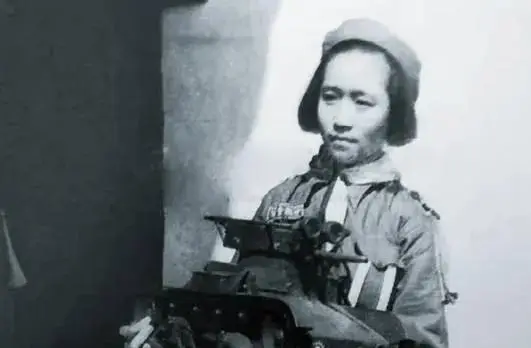

年轻时的杜致礼,手捧坦克车模型

杨振宁在准备结婚前写信告诉了父母亲。后来,父亲杨武之给杨振宁写了一封长信,说杜致礼是将门之女,双方家世有差距,杜聿明在中国还是阶下囚等等。

杨振宁一向是有主见且特立独行的人,他们于1950年8月26日结婚。

杜致礼貌美如花,性格率真,有教养,有个性,有棱角,颇有艺术气质。生活上,她给予杨先生无微不至的照顾,精神上,她与杨先生既相吻合,又有一定的互补。当然,生活中少不了磕磕碰碰,总之,比较美满幸福。

1950年8月26日,杨振宁和杜致礼在普林斯顿结婚

杜致礼没有很强的事业心,结婚后,她就不再工作,当全职太太一心照顾杨先生。

1951年,杜致礼生下长子杨光诺。1958年,二儿子杨光宇出生。1961年,女儿杨又礼出生。

杜致礼把一家人的生活打理得井井有条,孩子也照顾得很好,让杨先生可以全身心投入科研工作中。可以说,杨振宁在事业上的贡献,有杜致礼在背后的付出和支持。

杨振宁是学物理的,杜致礼是学文学的,但是他们都喜欢艺术,艺术把他们的心连在一起。

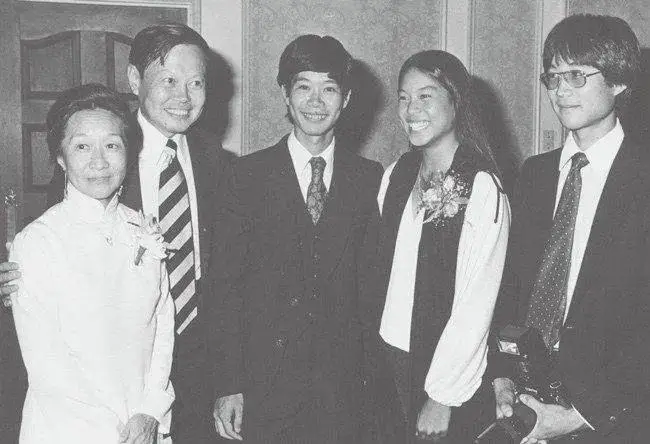

1967年感恩节,于家中留影。左起:次子杨光宇、杜致礼、长子杨光诺、女儿杨又礼、杨振宁

他们的三个孩子都学有所长,老大杨光诺先是在密歇根大学念数学,后来转念了计算机科学。

老二杨光宇和老三杨又礼都念康奈尔大学,杨光宇后来在加州大学伯克利分校得到化学博士学位,在南加州大学教了几年书后,改念了企业管理,在华尔街做财务金融的工作。

杨又礼康奈尔大学毕业后,过了几年,对医学发生了兴趣,后来在石溪分校念了医学院,成为一位医生。

1982年,杨振宁60岁生日庆祝宴会后的全家福,左起:杜致礼、杨振宁、杨光诺、杨又礼、杨光宇

1997年开始,杜致礼生病了。她因为软组织肿瘤做了手术。2000年,杜致礼的病情渐稳,杨振宁和杜致礼有四次远程旅行,到了土耳其、希腊、韩国、梵蒂冈和中国台湾、云南等地。2001年杜致礼再动白内障手术。杜致礼生病期间,杨先生一直陪在身边。

后来,杜致礼的病情日趋严重,2003年1月19日,杨振宁在石溪为杜致礼的77岁举办一个盛大的生日会,那一年10月19日杜致礼病逝石溪。

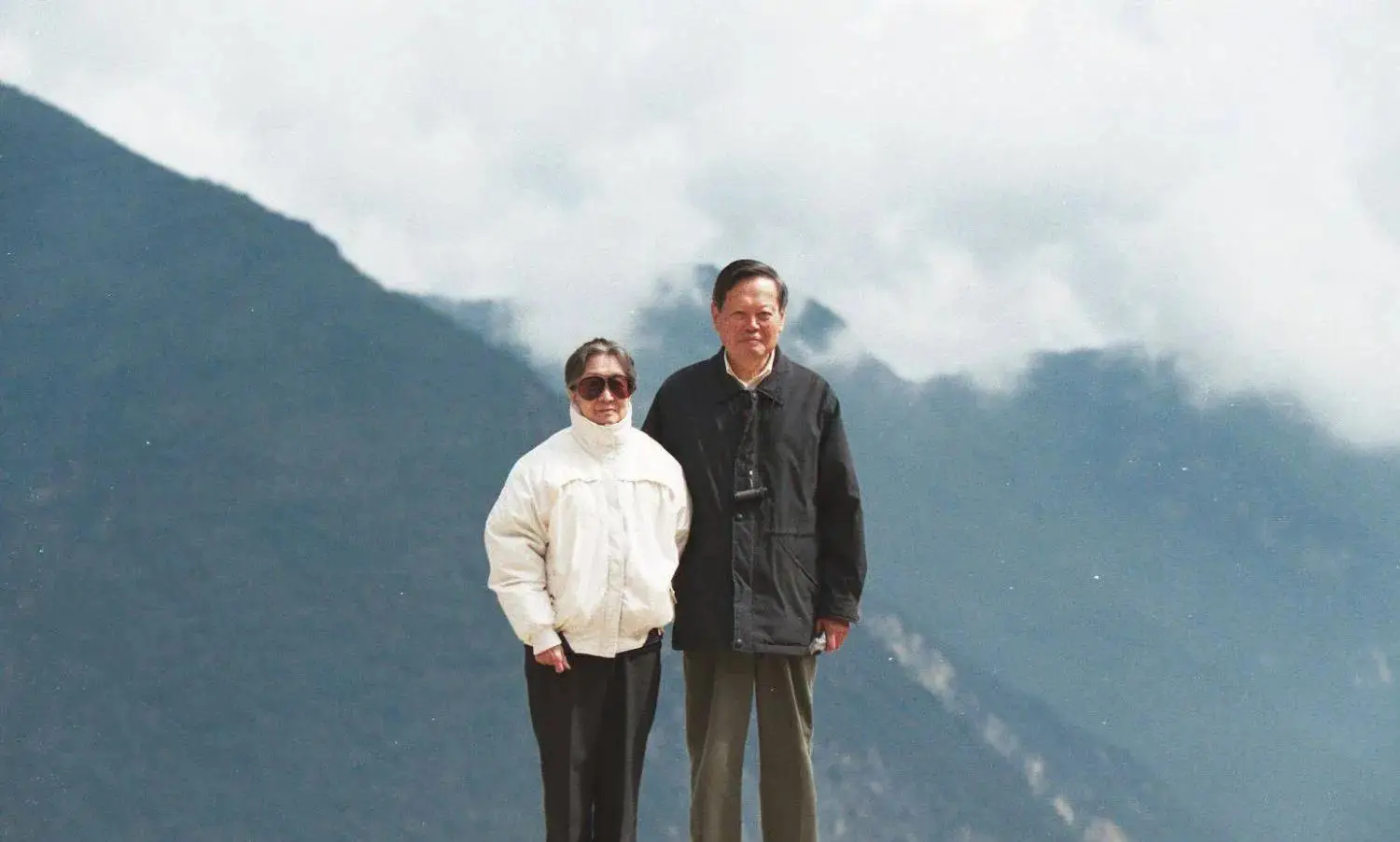

2000年10月,杨振宁和杜致礼于云南丽江留影

杜致礼病重期间,她实在放心不下杨先生。她说:杨先生自己不会做饭,也不善于料理生活,没有人照顾不仅无法从事科研工作,连基本生活都成问题。

她还说:等我不在了,振宁要是没法自己生活的话,他应该再婚,再找一位合适的伴侣一起生活。她是真心为丈夫着想。

这世上的事,好像冥冥之中是注定的,这个人真出现了。

三、没有翁帆的悉心照顾,杨先生难以闯过鬼门关

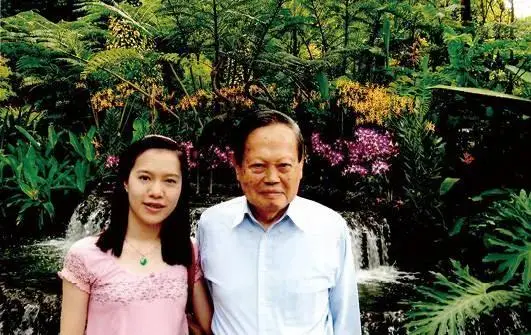

杨先生、翁帆合影

杜致礼去世后,杨振宁回清华定居,着力创建清华大学高等研究中心(现称清华大学高等研究院)。

中科院院士葛墨林教授和杨振宁有40年的交往,并且和杜致礼、翁帆都有接触。

据葛教授回忆:杨先生刚回清华时,他放心不下80岁高龄的杨先生,有时到杨先生家看看。

杨先生确实不会做饭,他请一位保姆给他做饭,一次做很多,分好放在冰箱里。平时测个体温、量个血压都没人帮忙,生病了就由清华大学负责联系协和医院,去住院治疗。

葛墨林院士与杨先生、杜致礼合影

有一次,葛教授一进门,看见杨先生穿着睡衣,脸色枯黄,身体状态和精神状态都很不好。一问才知道,他参加一个宴会,回来之后一直拉肚子,还伴随着发烧,已经很严重了,却没有人知道。

葛教授和他的朋友们接受了数学大师陈省身丧妻两年后孤独去世的教训,都开始帮杨先生物色合适的人。当他们得知杨先生和翁帆结婚时,一颗悬着的心放下了。

2004年12月结婚照

翁帆有一次短暂的婚姻,清华大学建筑系博士。她性格随和,低调、安静、自然、简单、单纯、朴实、谨慎、得体,有涵养,她把杨先生照顾得很好。没有翁帆,杨先生很难在百岁高龄还能保持健康,继续从事科研和教育工作。

网上却铺天盖地骂声一片,婚姻是个人的事,一是合法,二是你情我愿,别人无权干涉。这骂声给他们带来了困扰,而他们最在乎的是家人的意见。看下面几张合影,双方家人的支持不言而喻。

葛墨林与爱人秦世芬同杨先生、翁帆、翁帆母亲石玉钿(左一)合影

右起:翁帆、杨振宁和杨振宁的三个孩子

左起:杜致礼的妹妹杜致廉、葛墨林、潘国驹、杨振宁、翁帆

翁帆不仅在生活上照顾杨先生,还和杨先生有比较多的精神文化层面的交流。他们经常一起看展览,看演出,观看后交流看法。他们都喜欢钢琴。另外,翁帆的英语非常好,这也是他们愉快交流很重要的一个关键因素。

20年过去了,杨先生对翁帆越来越有母性的依恋,翁帆对杨先生有更多的崇敬,时间粉碎了一切咒骂和臆想,他们过得很好。

1995年,正上大一的翁帆受指派接待杨振宁夫妻,给他们留下了好印象,左起:翁帆、杨振宁、杜致礼合影

杨先生与叶嘉莹先生(右一)交流,翁帆静静地坐在一边

杜致礼的妹妹杜致廉几次表达过她对翁帆的感谢。她说,大姐生前常对她说,自己走后要想办法照顾好杨先生,但是她和姐姐的子女们实在没办法做到,翁帆给了杨先生一个幸福的晚年,那是其他人无法替代的,作为亲人,只有感谢。

2006年,青海湖畔

在过去的20年里,杨先生得过三场重病,如果没有翁帆的精心照顾和情感上的支撑,杨先生很难闯过这三次鬼门关。杨振宁的孩子们都对翁帆表示感谢,说她善良、简单,没有什么想法,把父亲照顾得很好。

杨先生住院治疗,在处理文件

另外,翁帆和杨先生合作,把杨先生及其友人所写的文章,包括论文、演讲、书信、访谈、散文等精选出来,出版成书。一本《晨曦集》,一本《曙光集》,书中展现了20世纪一个伟大科学家的历史和一个物理学科的历史,也反映了20世纪一个民族浴血重生的历史。读完后让人沉默,即而感动和骄傲涌上心头。

她把他的生命延长,他把她的人生拓宽,他们的传奇将持续滚烫!

致敬平凡而伟大的母亲罗孟华,感谢杜致礼,感谢翁帆,祝福杨先生!

还没有评论,来说两句吧...